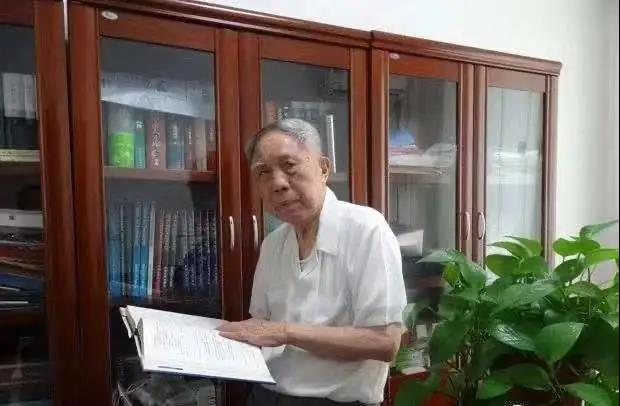

沈忠厚,男,漢族,1928年2月出生于四川省大竹縣,1951年8月參加工作,1957年1月加入中國共產黨。1951年7月畢業于重慶大學采礦系。1951年8月至1955年9月在重慶大學任教;1955年9月起先后在北京石油學院、華東石油學院、石油大學(華東)、石油大學(北京)、中國石油大學(華東)、中國石油大學(北京)任教。1985年11月晉升為教授,1991年起享受政府特殊津貼,2001年11月當選為中國工程院院士,2018年10月退休。

沈忠厚院士是我國著名的油氣井工程技術專家、水射流技術專家、教育家,油氣井工程學科奠基人之一。長期從事高壓水射流理論與技術研究工作,在淹沒非自由射流、自振空化射流理論與技術等方面取得重要突破,將射流技術與鉆井和完井工程相結合,開辟了我國石油鉆完井技術的新領域,為我國石油行業培養了大批專業人才。沈忠厚院士發明了多種射流鉆井與增產技術及核心裝置,多次獲得國家技術發明獎、國家科技進步獎和其它國家及省部級獎勵,出版中英文專著和教材6部。被評為能源系統特等勞動模范、“國家科學研究事業有突出貢獻專家”等榮譽稱號。

沈忠厚院士在教育戰線上辛勤耕耘六十七年。他治學嚴謹,工作勤奮;任勞任怨,勇于奉獻;嚴于律己,寬于待人;熱愛同志,關愛學生;為中國石油大學的建設和發展做出了突出貢獻,堪為師者典范和學者楷模。他的逝世是中國石油大學的重大損失,也是我國石油工程界的重大損失!沉痛悼念并深切緬懷沈忠厚院士!

沈忠厚:水擊石穿尋地火,披肝瀝膽為人民

他以忠厚為名,成就了教書育人科技報國的事業;

他以創新為重,在向下鉆探中推動我國石油開采技術向上發展!

他,是杰出的石油鉆井和水射流技術專家,是中國石油大學油氣井工程學科的第一位院士。他將水射流技術與石油鉆井和完井工程相結合,開辟了我國石油鉆完井技術的新領域,助力我國石油開采技術躋身世界先進行列。他的《水射流理論與技術》等專著奠定了他在該領域的國際領先地位。

他,在國內外首次建立了鉆井工程以井底巖石面獲最大水功率為目標函數水力設計新方法和新理論,解決了鉆井工程長期沒有解決的水力設計理論問題,發明了新型加長噴嘴牙輪鉆頭;發展了自振空化射流理論,發明了自振空化射流鉆頭,首創自振空化旋轉射流處理近井地層及解堵新技術;發展了機械及水力聯合破巖理論,發明了聯合破巖鉆頭;率先研究高效旋轉射流,鉆出我國第一口徑向水平井。

他,是中國石油高等教育的重要開拓者,是油氣井工程學科的奠基人之一,為鉆井學科及水射流學科的建立與發展作出了重大貢獻。他教書育人,敬業樂道,桃李滿天下,培養了眾多石油工程優秀人才。

他,就是中國工程院院士、中國石油大學教授沈忠厚先生。

“科研要轉化為生產力”

沈忠厚一直認為,工科大學的科學研究,要堅持三個原則,“一是為生產服務,一是促進教學發展,一是努力提高應用基礎的研究水平”。他說,科研要和教學緊密結合,要促進教學,提高教學。“要面向油田,為石油工業的發展服務。要從生產實際中找課題,定方向。”“要十分重視基礎科學的研究,一切應用技術的研究都離不開基礎科學的研究。這方面研究水平越高,越會為應用技術的研究開辟更廣闊的天地。”

這些認識,來自于他一生開展科學研究和教書育人的智慧凝結。

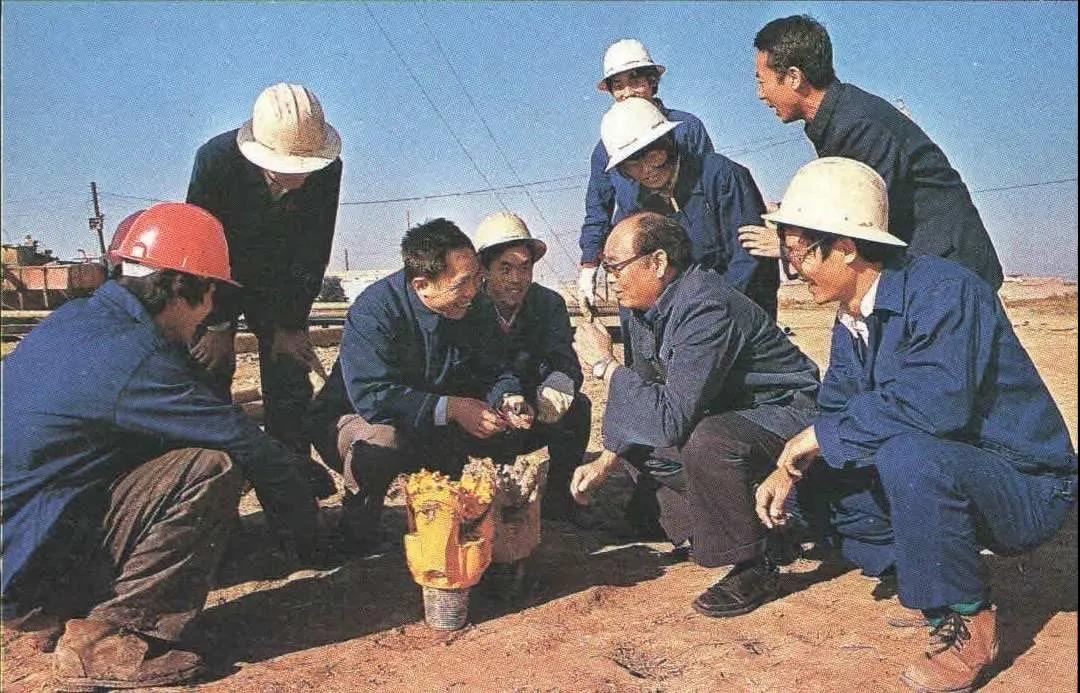

1951年從重慶大學畢業后留校任教,為盡快適應教學,他在玉門油田現場實習一年。1955年到北京石油學院工作后,他參加了一個個石油大會戰。這些都為他從事教學科研工作提供了豐富的現場經驗。而他一生的科研實踐,從未離開過石油鉆井的一線——戈壁荒原上,他蹲在高聳的井架旁與現場工作人員討論工程問題的情景,成為學生們始終銘記在心的記憶。

他反復和學生們講,理科認知世界,工科改造世界,而工程技術既要認知世界,也要改造世界,要通過參加生產實踐,將理論與實踐相結合,科研成果才能轉化為生產力,才能為實踐服務。他說:“只有把理論問題研究透徹,理論才能更好地轉化成生產力。”在研究中,他帶著工程問題從應用基礎理論研究入手,通過室內實驗尋求答案,再到現場檢驗,進而投入實際應用。他對創新的理解樸素而簡明:“創新就是有效益,別人沒做過,我們做了;別人花錢多,我們花錢少——這就是創新。”

“要有敢為天下先的勇氣”

上世紀70年代末,沈忠厚把全部的精力投入到提高鉆井效率的科研攻關中。一個偶然的機會,他在成都飛機廠參觀時,第一次看到水射流切割機,突然靈感如泉涌——高壓水射流技術可以用來提高鉆井效率。從此,他選定了自己的科研主攻方向,也因此成就了他“射流鉆頭之父”的不凡功勛。

當時,我國對噴射鉆井的研究幾乎是空白,而美國早已開始了噴射鉆井的研究,并研制出噴射鉆頭。1981年,沈忠厚帶著一連串噴射鉆井的疑問赴美國路易斯安那州立大學和N?L公司學習研究。一次,在美國噴射鉆井的奠基人、全美最著名的噴射鉆井權威戈恩斯教授作技術講座時,沈忠厚向他請教為何只計算鉆頭噴嘴出口位置的水力參數,而不計算水射流到達井底位置的參數——只有井底位置的射流對鉆井破巖和清巖才是有效的。70歲的戈恩斯教授表示:“不是不想,是這太復雜了。您要是能把這個謎底揭開,您便是……”戈恩斯教授說著豎起了大拇指。

這讓沈忠厚感慨萬千:我們國內傳統的科研有相當一部分課題是跟在人家后面跑,這樣做的結果,充其量只能做老二,永遠不能當老大,要想實現中國科研領先的夢想,必須要有敢為天下先的勇氣,必須沖破思想上的禁錮。在美國的3個月,沈忠厚堅定了沖上噴射鉆井頂峰的信念。

回國后,在按照傳統的思維模式尋找水射流在各種階段衰減變化的規律失敗后,沈忠厚經過冥思苦想,決定采用實驗與理論相結合的方法開展研究,用大量的實驗數據來構建理論計算模型,再用可知的理論檢驗實驗成果。他在實驗室做了大量的模擬實驗,取得了極為豐富的實驗數據,然后又在取得的實驗數據基礎上開始著手研究井下淹沒非自由射流動力學規律,在理論上取得了重大突破,建立了完整的噴射鉆井的理論體系。1988年3月,他的研究成果在美國《SPE Drilling Engineering》上發表。當這個難倒了世人的謎被他揭開時,各國專家震驚了,他們承認,是中國人解決了這個世界級的難題。

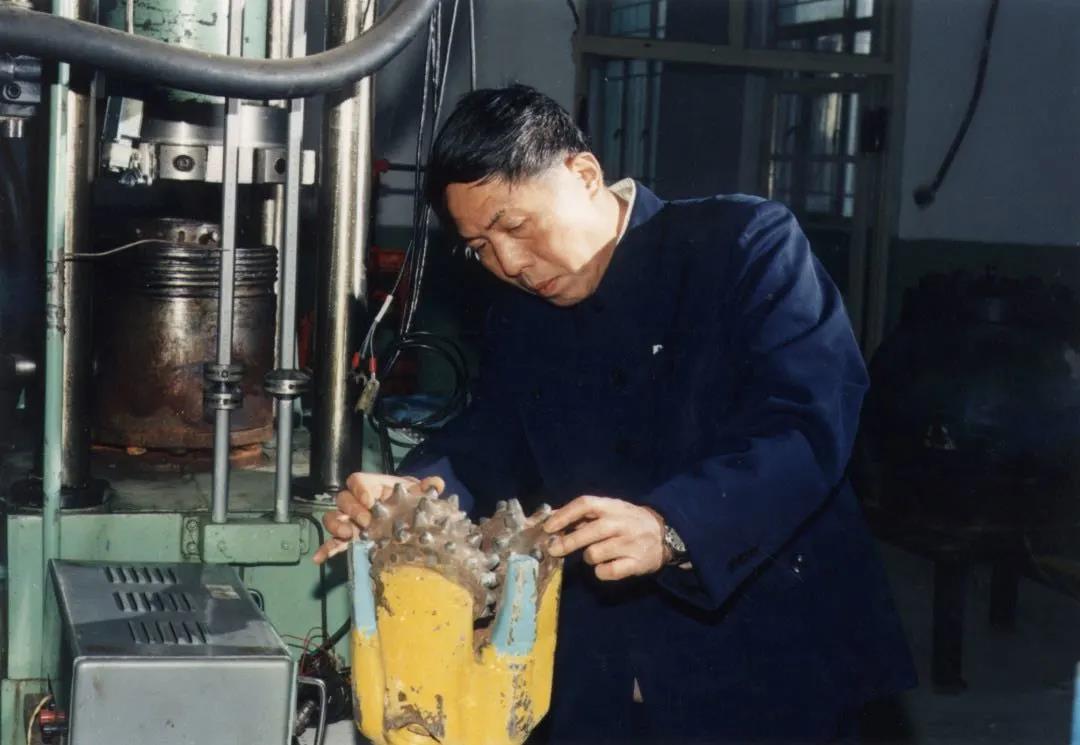

利用井下淹沒非自由射流動力學規律設計鉆頭噴嘴,沈忠厚研制出了新型加長噴嘴牙輪鉆頭。在相同的條件下,與普通鉆頭相比,新型鉆頭井底水功率提高30%~40%,井底壓力提高1倍,井底壓力梯度提高1.5倍以上。平均機械鉆速提高30%,平均單只鉆頭進尺提高40%。在全國13個油田推廣使用的3300只加長噴嘴鉆頭中,獲直接經濟效益1.7億元。這個鉆頭后來相繼獲得了國家科技進步二等獎,省部級科技進步一等獎,兩項國家專利和一項美國專利。

在緊鑼密鼓地研制新型加長噴嘴牙輪鉆頭的同時,沈忠厚又另辟蹊徑,開拓了另外的領域。他先后于1982年和1984年開始研究自振空化射流鉆頭和水力—機械聯合破巖鉆頭,并在理論和實踐上都取得重大突破。他說:“幾個項目同時開展,同時進行試驗,這是我開展研究的創新之處。同時搞幾個相互關聯的項目,一可以節約研究時間,二可以發現相互間的缺陷,及時取長補短,加速問題的解決。”1997年8月,利用第四代鉆頭——旋轉射流破巖技術,沈忠厚與弟子們在遼河油田鉆出了我國第一口徑向水平井,填補了我國在該領域的空白,采油量比以往增加了7倍!

2003年,75歲的沈忠厚又開始向新的研究領域進軍。當年,四川開縣發生井噴事故,沈忠厚作為國務院事故處理專家組組長在分析、處理事故的時候,誘發了對超臨界二氧化碳的研究。在快九十歲高齡時,他在一篇文章中寫道:“人可以變老,但人不能服老,人的心要永遠年輕,工作著是快樂的,只有這樣,我們每天活得才有意義,搞起科研也才有力量。這就是我人生的信條。”

“發一分光,要有十分熱”

“作為一名教師,不能有一分熱,發一分光,應該有十分熱,發一分光。發一分光,必須要有十分熱。這是厚積薄發的道理。”

沈忠厚常說,為學先學做人,做人先立信念。他對訪問他的學生說:“一個先進的青年,一個合格的大學生,首先要有對國家和民族的濃厚情感,要有報效國家、回報社會的責任感。大學生是同齡人中的佼佼者,也是幸運兒,得到今天這個上學的機會,是無數人創造的條件,只是要求社會給你什么,卻從來不想自己為國家、為集體做了什么的人,不會有大的成就。”

沈忠厚的授課不是簡單的照本宣科,從不把書本內容照搬到黑板上。他善于把一個很抽象、很深奧的原理,講得很形象、很淺顯,特別受學生們歡迎。石油鉆井的課程十分抽象,學生掌握起來往往比較困難。為此,沈忠厚讓學生看掛圖理解復雜、抽象的套管柱設計,為學生展示模型、樣品來了解鉆頭、噴嘴結構,帶學生到實驗室和現場實地參觀,讓抽象的課本與生動的實驗、現場結合起來。這樣就把復雜抽象的概念跟實際結合起來了,讓學生容易接受和理解。

他說,課堂就是戰場。上戰場前必須做好充分的準備,不管這門課講了多少遍,每一次講課前都必須重新備課,并及時補充最新的國內外信息。在講稿完成之后,他還另外再編一個提綱,理出重點、難點。上課時,他只拿著這個提綱講課。他的學生們往往發現,老師拿著一張紙就能講上半天。

一有機會,沈忠厚就督促學生到現場去,了解現場、熟悉現場、把握現場,他說:“不要讓自己的思想僅僅停留在理性的層面上,要讓自己的知識轉化為生產力。”他對講課的體會特別深,他說:“講課真累,一要備好課,二要有實踐知識,三要講究講課藝術。只有這樣,才能把課講活。”

他教書育人,敬業樂道,桃李滿天下,培養了眾多石油工程優秀人才。他培養出的學生,有長江學者、教授、博導、學術帶頭人、高級工程師等,還有的走上了領導崗位。他的學生李根生教授2015年當選為中國工程院院士,“師生雙院士”已成為佳話。

“做人為學都要老老實實”

沈忠厚一生都在踐行“忠厚”二字。父母給他取名“忠厚”,就是希望他能忠實立身,厚道做人。他說:“教學要做好,科研要做好,但人首先要做好,立身先立人,何況我的名字就叫‘忠厚’,我要對得起‘忠厚’這兩個字。”

忠厚,體現在念茲在茲的報國熱忱中。“中國太貧窮了,沒有采礦不行;找到豐富的礦藏,中國才有可能走向富裕。”正是抱著這樣的初心,沈忠厚才走上采礦救國的道路。他的一生,都在為了服務國家戰略需求、突破“卡脖子”技術和推動中國石油開發事業而孜孜奮斗。他也鼓勵青年學生們涵養家國情懷,“只有深入社會、了解社會、服務社會,你才能了解這個國家,才會對這片土地充滿使命感。”

忠厚,體現在對科研的矢志追求中。他說,“一個人,一輩子,認真做好一件事,就夠了!”“要上山,不要下海。”要“上山”,就是要迎難而上,勇攀科研高峰;不要“下海”,就是不要利用科研成果謀取個人利益。他一直秉持著“笨人理論”:在立項研究的時候,并不急于追求經濟效益、搞短平快,而是先打下扎實的理論根基,從理論上把問題搞清楚,在這個基礎上再把理論與實踐相結合,找到二者的結合點。他覺得,“笨人理論”看似速度慢,卻可以使人少走彎路,避免重復別人的錯誤,反而贏得了更寶貴的時間。

忠厚,體現在對學術團隊的嚴管厚愛中。他重視學術團隊建設,甘做人梯,以高尚的人格和深厚的學術造詣凝聚起一支老中青相結合、水平高、能力強、結構合理、能打硬仗的科研隊伍。他對團隊成員嚴格要求,不管是誰,要是把實驗一次得出的數據交過來,肯定會被退回,他要求數據必須至少連續三次重復實驗得來。他對年輕人委以重任,壓擔子、放開手,給他們提供自由發揮和創造的空間。作為課題組的帶頭人、引路人,他時刻沒有忘記為年輕同志解決生活、工作中出現的各種困難,排除年輕同志的后顧之憂。

忠厚,體現在對育人事業的熱愛上。沈忠厚熱愛為黨育人、為國育才的事業。他常說:“假如人生重新選擇,我還是會選擇做教師!”他認為,高校教師的首要任務是育人,育人包括傳授知識和教學生做人。而作為一名高校理工科教師,既要有科學家的本事,也要有工程技術專家的能力,還要有好的師德。他說,教師作為學生學術方向的引導者,要站在學術前沿為學生創造空間;作為學生為人處世方面的向導,要教會學生如何修身明德。“教師的任務是教書育人,教師只有為自己想得少一點,才能為學生考慮得更多。”

1998年,沈忠厚70壽辰,石油大學老校長楊光華為他題詞:“水擊石穿尋地火,披肝瀝膽為人民。”這是對沈忠厚的贊譽,更是對沈忠厚崇高人生追求和高尚學術風范的高度概括。2008年,沈忠厚80壽辰,學生們送給老師一副對聯:“忠天義地,風風雨雨成就偉業;厚德載物,兢兢業業培育英才。”這是對老師的感恩,也是對沈忠厚為人師表、行為世范的高度概括。2018年,沈忠厚90壽辰,中國工程院發來賀信,贊譽他:“熱愛祖國、科學求實、開拓創新、嚴謹治學、敬業奉獻,是我國工程科技界學習的榜樣!”這是對一位科學家、教育家的崇高敬意!

沈老師,我們永遠懷念您!

參考資料

[1] 沈忠厚院士訃告,https://www.cup.edu.cn/tzygg/fe2ad3d4b956457caa8fceb1dc76095d.htm

[2] 沈忠厚:水擊石穿尋地火,披肝瀝膽為人民,https://www.cup.edu.cn/news/xg/faafb13222b44c548a99c91231146c90.htm

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn