自修復聚合物材料作為一種智能材料,類似于生物體,能夠自主的修復在使用過程中產生的裂紋和局部損傷,從而恢復原有的功能,如導電、傳感、抗腐蝕等。近年來,圍繞本征自修復材料的設計合成及多功能應用研究,化工學院傅佳駿教授團隊近年來取得了一系列的研究進展,相關成果已經在包括Angew. Chem. Int. Ed., Appl. Phys. Rev., Adv. Funct. Mater., Chem. Mater., J. Mater. Chem. A等國際高水平學術期刊上發表。

近日,南京理工大學化工學院傅佳駿教授團隊在室溫自修復材料領域又取得重要研究進展,相關成果以“A Fast Room-Temperature Self-Healing Glassy Polyurethane”為題,發表在國際化學頂級期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》上。南京理工大學為該工作唯一完成單位和通訊單位,17級博士徐建華和19級陳驕陽博士為共同第一作者。

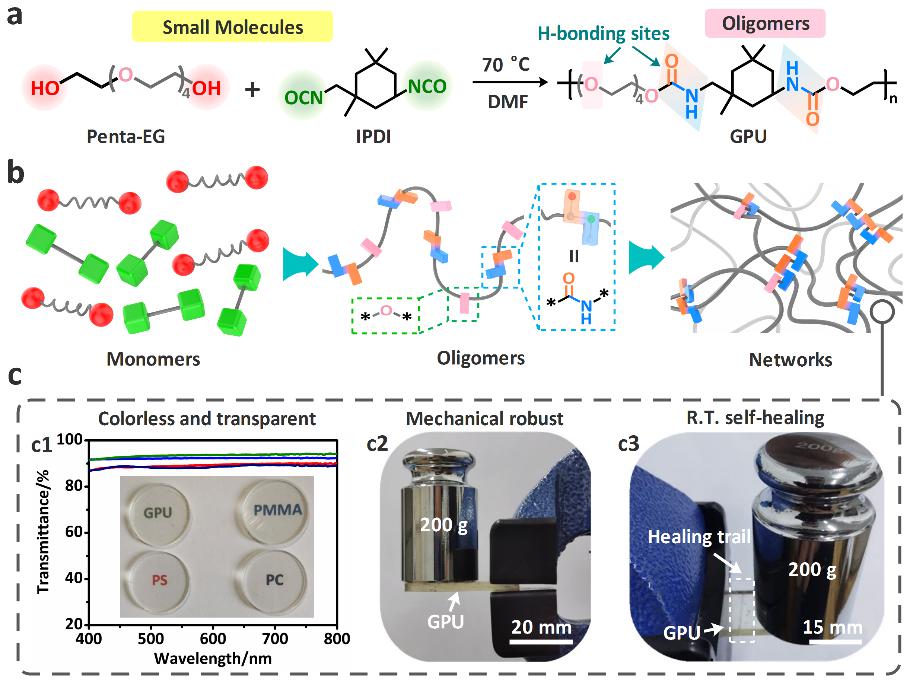

玻璃具有優異的光學透明度以及硬度,但其脆性大,破碎的玻璃無法重新粘接在一起。具有本征可修復能力的透明玻璃態聚合物是玻璃很好的替代品,其不僅具有和玻璃相似的透明度,同時還能夠修復自身損傷。然而,目前報道的可修復玻璃態聚合物大多數都需要外界刺激(如光,熱,水等)來完成材料的修復過程。因此,開發出能夠室溫自修復的透明玻璃態聚合物具有重要應用價值。目前研究認為,足夠的鏈段運動能力(Tg<室溫)是聚合物材料能夠室溫自修復的前提條件。然而,玻璃態聚合物的鏈段運動在室溫下被凍結,這就導致破壞的聚合物網絡難以重新結合,從而剝奪了材料的室溫自修復能力。

雖然聚合物的鏈段運動已經凍結,但比鏈段小的一些單元仍能運動(次級松弛)。鑒于此,傅佳駿教授團隊向聚合物網絡中植入了大量的高密度氫鍵單元,開發出了一種可以快速室溫自修復的玻璃態透明聚氨酯材料;此材料在斷裂后,室溫下按住斷面一分鐘左右就能恢復原狀,一小時左右就能恢復原有的機械強度。團隊成員對該玻璃態聚氨酯的室溫自修復機理進行的詳細研究,發現盡管室溫下聚合物的鏈段無法運動,然而聚合物內部大量的氫鍵基團卻可以自由的運動,聚合物斷裂面上大量的斷裂氫鍵的快速結合是其能夠室溫自修復的主要原因。

參考資料

[1] 《德國應用化學》報道化工學院傅佳駿教授團隊自修復材料研究新進展,http://zs.njust.edu.cn/d7/99/c3558a251801/page.htm

[2] 論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202017303

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn