位于上海市零陵路的中科院上海有機化學研究所,有著60多年的歷史。每天上午7時,他還是會準時出現在中國科學院上海有機化學研究所一間普通的辦公室里,開始繁忙的科研工作。

他總是謙虛地告訴來人,自己一輩子只專注做了一件事——手性科學的研究。他始終記得半個多世紀前,自己跟隨導師敲響手性世界大門時的初心:踏踏實實做一份有益于人類健康的事業。

去年5月,林國強接過了上海中醫藥大學創新中藥研究院院長的重任,年過古稀的他又多了一個心愿:將自己研究的手性合成方法與知識運用到中藥創新中去。

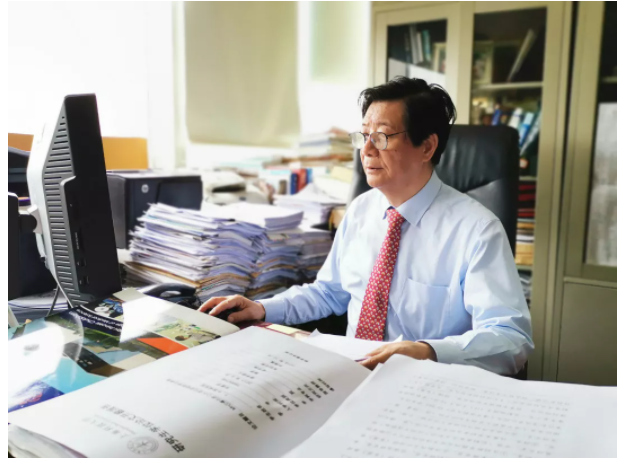

圖說:林國強院士在工作中 新民晚報記者 郜陽攝

努力破譯手性分子的密碼

“在漫長的化學演化過程中,地球上出現了無數化合物,其中很大一部分是手性化合物。構成生命體的有機分子,無論是在種類上或在數量上,絕大多數是手性分子。”上世紀60年代,我國著名有機化學家、青蒿素結構測定和全合成的領導者周維善先生曾這樣告訴林國強,將他帶進神秘的手性化學世界。

世界上有這樣一種有趣的分子,它們長得就像左手和右手,看起來一模一樣,可無論旋轉還是平移,左手和右手就是不可能重合。在藥物中,往往只有一只“手”的分子有藥效,而另一種無效,甚至有毒副作用。

最出名的例子無疑是上世紀60年代西方的“反應停事件”——當時作為抗妊娠藥物被大力推廣的沙利度胺,實際上是手性分子。其中右手分子具有降低妊娠反應的活性,而左手分子卻對胎兒有致畸性。類似的例子還有左亞葉酸鈣,這是一種抗貧血藥,也是抗腫瘤輔助用藥;然而,右亞葉酸鈣無活性,在體內只會加重肝臟負擔。如何在分子合成過程中,盡量只產生人們需要的那只“手”呢?這成為林國強團隊努力的方向。

多年來,林國強不斷探索創新,發展起了手性分子全合成的技術平臺,由他設計發展的“林雙烯配體”、手性胺的合成及金屬催化的不對稱串級一步成雙環反應等,都得到了國際同行的高度認可。

不僅如此,林國強還致力于將自己的科研成果轉化成實實在在的產品造福社會。“有機所有個傳統,基礎研究不僅要漂亮、深刻,更希望以合適的方式為社會所用。”吉西他濱原先是進口抗腫瘤藥。林國強發現,只要對其生產工藝做一些源頭改動,就能大幅提高產量和純度。相關專利僅以20萬元的價格轉讓給了一家民營藥企,可他并不覺得自己虧了,相反他還感謝藥企給了他用武之地。如今,該藥銷售總額已突破70億元,并且走出了國門,而國產藥品價亷質優,售價僅為進口藥的1/3!

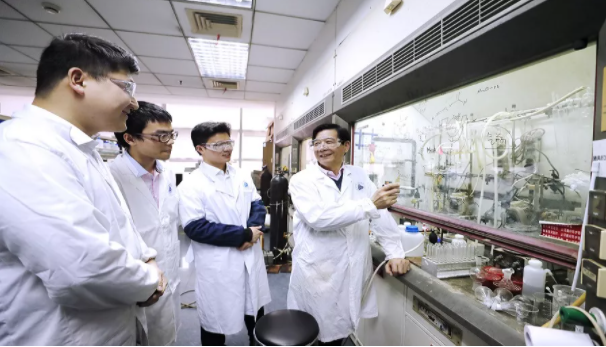

圖說:林國強院士指導實驗 新民晚報記者 郜陽攝

“看著所里的一棟棟實驗樓和忙碌的科研人,我由衷高興啊。”站在窗前,望著充滿生機的園區,中國科學院院士、中科院上海有機化學研究所研究員林國強笑著說。年過古稀的他仍然奮斗在化學研究的最前沿,只要不出差,每天早晨7時,他都會風雨無阻地出現在自己的辦公室,翻閱文獻、查找資料……

上世紀90年代,有國外雜志記者來訪上海有機所,他們告訴時任所長的林國強:你們的成果令人欽佩,但科研環境著實不敢恭維。“當時全所一個月的工資總共是24萬(元),用兩個蛇皮袋就能從銀行拎回來。”林國強回憶,“我告訴財務,余額臨近30萬(元)這條‘紅線’,就必須先保證科研人員的工資,試劑、設備購買緩一緩。”只有“節流”遠遠不夠,林國強還想到“開源”——上海有機所先后與英國聯合利華、上海三維藥業、香港大學和香港中文大學等成立聯合實驗室,不僅緩解經費問題,也讓有機所的國內外聲譽大大提升。那會兒,研究所的人才也是青黃不接。“老一代科學家培養我們的時候都傾盡心血。我們也要拿真心對待年輕人才。”林國強說。接受邀請的青年才俊一到上海,不僅有人接站,宿舍已經整理得干干凈凈,熱水器都裝好了。他們中,麻生明、唐勇、丁奎嶺等一批青年人才,如今都已成院士。林國強還積極聯系企業,與所領導商量設留學基金,讓博士帶經費出國深造……

林國強總是謙虛地告訴來人,自己一輩子只專注做了一件事——手性科學的研究。年過古稀的他決心以手性合成的知識與方法,助推中醫藥現代化。經過一段時間的探索,研究團隊用高通量篩選、高通量檢測的方法,從中藥紅景天中找到了在細胞和小動物水平上有促進血管作用的物質;團隊還從中藥石斛中得到啟發,發現了抗腫瘤活性化合物……

《手性合成》是林國強的精心竭力之作,20年來,這本手性科學領域極有影響力重要著作已經再版六次。最近,林國強開始第7版的編撰工作。“我想再努力一次,爭取兩年內把新版寫出來,之后的工作可能就要靠下一代了。”

家有梧桐樹,招來諾獎獲得者的學生

目前國內研究機構的博士生畢業后大多選擇到國外研究機構深造,然而,曾經有2位諾貝爾獎獲得者則推薦學生到林國強研究組學習。

2001年獲得諾貝爾化學獎的日本Noyori教授在2003年推薦學生keiji Nakano到林國強的研究組做博士后,Noyori在給林國強的信中提到,他的學生大多去了美國和歐洲,現在他鼓勵學生來中國,他認為“不久的將來,中國在亞洲的科學領域中會扮演重要的角色”。

無獨有偶,2016年諾貝爾化學獎獲得者荷蘭的Feringa教授,早在2000年推薦學生Rob Hoen到林國強的研究組學習。

讓林國強欣喜的是,2017年,Rob和自己在一次國外的學術交流會上意外重逢,Rob看到自己的中國導師異常激動,擁抱合影。林國強坦言,作為導師,這種時刻總是很幸福的。這種“小確幸”被林國強珍藏起來,他至今仍保留著2000年Rob在研究組進修及2017年兩人重逢時的合影。

為中國小草辟出廣闊天地

作為一名有機化學家,研究藥物是化學轉向基礎應用的一個重要接口。76歲的林國強決心接受新的挑戰——擔任上海中醫藥大學創新中藥研究院院長。“中醫藥是中華五千年文明的瑰寶,蘊藏了無數的秘密等待我們去挖掘。”林國強說,“結合與學習傳統的研發模式,如果有的藥劑已經在臨床中明確了療效,倒推找出化合物并弄清楚機制,再去開發藥物不是更容易成功嗎?”

林國強來到臨床一線找尋方向,在上海中醫藥大學附屬上海市中西醫結合醫院,他看到了脈管科主任醫師曹燁民在中藥上的創新——糖尿病患者由于長期處于高血糖水平,引起了足部神經、血管的病變,導致足部潰爛,且常伴有感染,嚴重時只能截肢。傳統的藥物開發模式一直未能找到有效的治療靶點。然而,曹燁民利用活血化淤的軟堅清脈方,在不用截肢的前提下治愈了眾多病人。“這么好的藥應該開發出來!”在林國強團隊協作下,已初步說明醫院方面草本藥物的有效性。

去年,研究院與有機所諾貝爾獎得主夏普萊斯教授團隊合作,用高通量篩選、高通量檢測的方法,從中藥紅景天中找到了在細胞和小動物水平上有促進血管作用的物質,并將專利技術轉讓給企業以共同開發。“我們還從中藥鐵皮楓斗中得到啟發,發現了抗腫瘤活性化合物。”林國強興奮地說,“不過,要發揮中藥的治療價值,還需進行化學結構改造。青蒿素就是通過其化學結構改造惠及患者的手性藥物代表。”

為科教事業發展傾注心血

上海有機所所長唐勇院士回憶起來到上海的第一天,記憶猶新。那天,他從晚點的航班走出來,看見林先生仍然精神抖擻地在接機口等他。他感慨地說,很多人來了有機所就不想離開,由林先生傳承下來的愛才惜才之風,是關鍵因素之一。林國強還積極聯系企業,在上海有機所領導下設立獎學金,讓優秀的學生帶著研究經費出國求學。十年時間里,近60名學子通過這樣的方式去到國際著名實驗室,又在學成后回到祖國,成為有機化學及相關領域的接班人。

綜合多年科研成果和教學心得編撰的《手性合成》是林國強的精心竭力之作。這本手性科學領域的重要著作已經再版六次,連續20多年作為研究所專業教材,成為學習者“破門挖土”的有力“鏟子”。著名有機化學家丁奎嶺院士評價說“這是影響了幾代人的教科書和工具書”。

閑暇時,林國強不忘將科學的種子撒向更多孩子的心田。前不久,他來到有機所附近的幼兒園,把自己在上世紀70年代到田間地頭開展的昆蟲信息素研究的經歷用“蟲蟲的故事”娓娓道來,臺下的小朋友張著明亮的雙眼,在螞蟻、蜜蜂、蠶寶寶的世界里盡情遨游。

“能與這個偉大的時代并進,我感到無比驕傲。我深切體會到國家富強與科技發展休戚相關,個人理想與‘中國夢’緊密相連。作為一名老黨員,我一定不忘初心、牢記使命,將復興之魂,厚植于心。”林國強如是說。

參考資料:

[3]中國科學網 通訊員 何靜 記者 黃辛,林國強:與手性科學的半世情緣,http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2018/3/333596.shtm

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn