“創(chuàng)新是科學(xué)發(fā)展的靈魂,勤奮是事業(yè)成功的保證。”

“科學(xué)研究是我自幼夢寐以求的終生選擇,也是我最愛的工作。”

“時間是無限的,空間是無限的,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展也是無限的。”

——尹文英

尹文英

尹文英,動物學(xué)家,中國科學(xué)院院士。1947年畢業(yè)于前國立中央大學(xué)生物系。歷任前中央研究院動物研究所助理研究員,中國科學(xué)院水生生物研究所助理研究員,中國科學(xué)院上海昆蟲研究所副研究員和研究員,中國科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院研究員。早年從事魚類寄生蟲和魚病防治研究,奠定了我國魚病學(xué)研究基礎(chǔ)。1963年起,開創(chuàng)了我國原尾蟲系統(tǒng)分類和演化研究,建立了原尾綱系統(tǒng)發(fā)生的新概念和新分類體系,并開拓了六足動物的起源與演化研究。1985年起,推動和組織了全國土壤動物的調(diào)查研究,對我國土壤動物學(xué)的建立和發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。曾獲國家自然科學(xué)獎二等獎、國家科技進(jìn)步獎二等獎、中國科學(xué)院科技進(jìn)步獎一、二等獎和何梁何利科技進(jìn)步獎等多項(xiàng)獎勵。

戰(zhàn)亂時代坎坷求學(xué)

1922年,尹文英出生在河北省平鄉(xiāng)縣的一個小村。父親在她不滿一歲的時候即赴法留學(xué),長年不在家,母親每天忙于大家庭的家務(wù)和針線活計(jì)沒有時間照顧小孩,讓小小的尹文英在毫無約束的環(huán)境中長大,養(yǎng)成了她熱愛自然、活潑善良與樂于助人的性格。

尹文英的父親尹贊勛,是我國著名的地質(zhì)學(xué)家和古生物學(xué)家,我國地質(zhì)事業(yè)的開拓者和組織者之一。父女二人都在各自領(lǐng)域?yàn)槲覈目茖W(xué)事業(yè)作出了突出貢獻(xiàn),都成為了中國科學(xué)院院士,這也在我國科學(xué)界傳為一段佳話。

1931年5月,尹贊勛獲得法國里昂大學(xué)理學(xué)院地質(zhì)學(xué)博士學(xué)位后回國,就職于北京地質(zhì)調(diào)查所。隨同母親來到北京時,尹文英的年齡已有10歲,插班進(jìn)入北京第二小學(xué)五年級讀書。之前的尹文英沒進(jìn)過學(xué)校,僅上過幾年私塾。剛從私塾教育過渡到學(xué)校教育的初期,有些功課趕不上,尹文英經(jīng)常感到無所適從,忐忑不安。父親不僅經(jīng)常鼓勵她,還通過自己的一言一行潛移默化地影響著她,這對尹文英后來的成長產(chǎn)生了極大的影響。

結(jié)束了自由自在的童年生活,等待尹文英的是一段極其坎坷的求學(xué)之路。從1934年秋考入華光女中,到1943年國立二中畢業(yè)的8年間,她先后就讀過5所中學(xué)。在這期間,也是國家承受著巨大傷痛的災(zāi)難時期。

1936年春,由于父親工作調(diào)動,尹文英隨父母去了南京,插班匯文女中。1937年,盧溝橋事變爆發(fā),凇滬會戰(zhàn)烽火再起。為躲避日益頻繁的日本飛機(jī)的轟炸,父親帶著一家人從南京去安慶避難。同年11月,父親赴南昌擔(dān)任江西省地質(zhì)調(diào)查所所長,母親帶著尹文英她們?nèi)ツ喜c父親會合。此后,隨著父親單位的遷移,尹文英從南昌到安源煤礦,再到泰和縣的小塘洲村,過起了一段動蕩不安的生活。1939年,父親被調(diào)任實(shí)業(yè)部地質(zhì)調(diào)查所昆明辦事處主任,只身前往昆明。作為長女的尹文英一個人帶著全家住在廣西桂林,小小年紀(jì)就成了家中的主心骨,半年后父親又調(diào)到重慶北碚,尹文英帶著全家趕去與父親團(tuán)聚,生活才暫時安定下來。

到重慶后,尹文英插班到合川國立二中女中分校讀書。雖然條件艱苦,但當(dāng)時國立二中的幾位校長都是戰(zhàn)前江蘇省幾所著名中學(xué)的校長,許多教師也都教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富。老師們認(rèn)真?zhèn)湔n,學(xué)生們用功讀書。尹文英發(fā)奮圖強(qiáng),學(xué)習(xí)成績一直保持在全班前三名。最重要的是,苦難的經(jīng)歷不僅練就了她堅(jiān)強(qiáng)的意志,自幼受到家庭的熏陶,特別在父親和父輩們執(zhí)著于科學(xué)的思想影響下,此時的她已懂得了“國弱被人欺,國強(qiáng)才自立”的道理,從此立下了“科學(xué)救國”的志向。

1943年,尹文英以優(yōu)異的成績高中畢業(yè),聽從父親的建議,考入了從南京遷到重慶的國立中央大學(xué)。她雖然一直向往地質(zhì)系,但報(bào)到時卻被理學(xué)院院長歐陽翥先生“拉”到生物系,從此與生物學(xué)結(jié)緣。

當(dāng)時,中央大學(xué)雖然校舍簡陋,但對教學(xué)質(zhì)量的要求極其嚴(yán)格,實(shí)行非常“殘酷”的淘汰制。尹文英所在的動物學(xué)科入校時全班有12人,到畢業(yè)時僅剩下了尹文英和另一名男同學(xué)。當(dāng)男同學(xué)生病請假時,她就獨(dú)自享受“研究生待遇”。在極為艱苦的條件下,尹文英始終咬緊牙關(guān),勤奮好學(xué)。抗戰(zhàn)勝利后,尹文英和同學(xué)們經(jīng)歷“千難萬險(xiǎn)”回到南京,終于能在教室里安心上課,再也不用戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地生活了。在南京成賢街中央大學(xué)的生物大樓,尹文英完成了她最后一年的大學(xué)學(xué)業(yè),順利從中央大學(xué)畢業(yè),為未來從事生物科學(xué)研究打下了良好的基礎(chǔ)。

龍王廟里魚病防除

1947年夏天,尹文英即將從中央大學(xué)畢業(yè),學(xué)校安排她接待中央研究院動物研究所的訪問學(xué)者——英國寄生蟲學(xué)家史若蘭,當(dāng)即被史若蘭看中選做助手。1947年8月1日,尹文英來到上海岳陽路320號中央研究院動物研究所3樓123號史若蘭實(shí)驗(yàn)室,從此踏上了科學(xué)研究之路。從史先生那里,尹文英學(xué)到了做學(xué)問的方法,懂得了做人的道理,更收獲了母女般的情誼。從報(bào)到那天開始,直到1962年初史若蘭回國的14年間,二人親密無間。尤其是在1956年水生生物研究所搬遷到武昌珞珈山以后,為了照顧年屆花甲的史若蘭,研究所分配給她們倆共用一套住房,兩人生活在一起五六年之久,無論是工作、還是生活,更是形同母女。

1949年上海解放后,動物研究所改制為中國科學(xué)院水生生物研究所。為了解決當(dāng)時我國浙江一帶淡水養(yǎng)殖魚類死亡率過高的問題,1952年底,水生所與浙江水產(chǎn)廳和湖州菱湖鎮(zhèn)政府協(xié)商,在我國最主要的淡水養(yǎng)魚區(qū)浙江菱湖創(chuàng)建魚病工作站,開展魚病防治研究。翌年春,水生所即派尹文英等5人到浙江開始“菱湖魚病工作站”的籌建工作。

工作站的創(chuàng)建是異常艱苦的。當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府雖然非常支持他們的工作,但確實(shí)能力有限。當(dāng)時擺在尹文英和同事們面前的第一個難題就是沒有辦公場所。菱湖鎮(zhèn)是個水鄉(xiāng),由縱橫交錯的水網(wǎng)組成,只能行船,不能行車。在鎮(zhèn)旁的一條主河道的中央建有一座鎮(zhèn)河的龍王廟,四面環(huán)水。全體研究人員經(jīng)過考察,向鎮(zhèn)政府提議將龍王廟作為水生所的工作站,鎮(zhèn)政府馬上答應(yīng)了他們的請求。這樣,龍王廟的三間房子就暫時成了水生所專家們的“棲身之地”,新中國的第一個魚病工作站也在這小小的龍王廟里“安營扎寨”。

工作站的任務(wù)是魚病防治試驗(yàn)、魚病門診,間或需要出診。尹文英和同事們一起,巡視魚池,檢查寄生蟲,披星戴月,周而復(fù)始。后來,應(yīng)“魚農(nóng)”的要求,他們不僅在工作站開設(shè)了接待魚病檢查的門診室,還從上海購買了一條裝尾機(jī)的木船到各鄉(xiāng)去“巡回治療”。菱湖魚病工作站三年里,魚病防治始終堅(jiān)持“無病先防、有病早治”的工作方針。全站同志們先后發(fā)現(xiàn)了近20種危害嚴(yán)重的魚病防治方法和措施,后來在全國各養(yǎng)魚區(qū)推廣使用。另外,在分析大量科研數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合群眾養(yǎng)魚經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),他們還制定出“三消四定”的養(yǎng)魚防病措施,成為當(dāng)時我國池塘養(yǎng)魚科學(xué)操作規(guī)程中不可或缺的部分,并由水產(chǎn)部向全國推廣,對我國淡水養(yǎng)魚業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

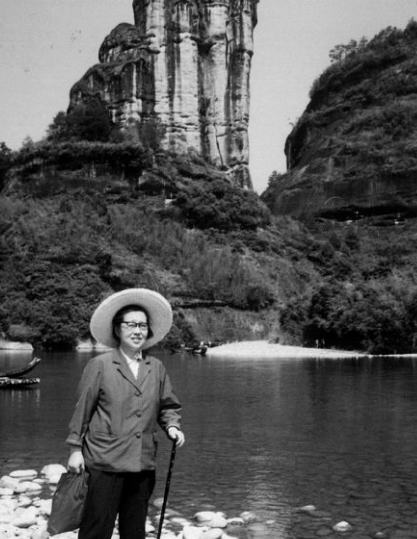

尹文英在野外采集標(biāo)本。

1956年,菱湖魚病工作站撤銷,全部研究人員回到水生所后,開始分工編寫《魚病手冊》《魚病調(diào)查手冊》和《中國淡水魚類養(yǎng)殖學(xué)》,由尹文英執(zhí)筆撰寫的關(guān)于“魚病的防治”的內(nèi)容成為以后我國水產(chǎn)院校編寫《魚病學(xué)》教材的基礎(chǔ)材料,為創(chuàng)建我國“魚病學(xué)”奠定了基礎(chǔ)。

“蟲”源新說“天下獨(dú)步”

1963年,尹文英被調(diào)到了中國科學(xué)院上海昆蟲研究所工作,結(jié)束了與丈夫夏凱齡先生 “牛郎織女”的生活。也是這一年,她與此后傾注畢生精力研究的原尾蟲相遇了。這年夏天,尹文英與昆蟲研究所楊平瀾所長一行5人到浙江天目山采集昆蟲標(biāo)本,偶然發(fā)現(xiàn)一個“小白點(diǎn)似的蟲子”,竟然是我國尚未見專門報(bào)道的原尾蟲。當(dāng)時沒有文獻(xiàn)資料,尹文英就主動向丹麥和日本的原尾蟲分類學(xué)家Tuxen和Imadaté借閱資料進(jìn)行研究,并在當(dāng)年發(fā)表了她原尾蟲研究的第一篇論文《中國原尾目昆蟲的兩新種》。這篇論文發(fā)表后,尹文英從此像著了魔一樣,全身心投入到原尾蟲研究的世界中。在近五十年的時間里,她和同事們踏遍祖國的大江南北、高原山區(qū),先后采集到原尾蟲標(biāo)本3萬余件,共報(bào)道原尾蟲190余種,其中新種168個,新屬19個,并建立了4個新科,極大地豐富了我國原尾蟲的物種數(shù)量。

1965年夏天,尹文英在上海松江縣東佘山采集標(biāo)本時,在竹林里發(fā)現(xiàn)一只身披“鎧甲”、形態(tài)獨(dú)特的原尾蟲,這只難以分類的棕紅色小蟲子,就是讓尹文英的研究蜚聲海內(nèi)外的“紅華蚖”。經(jīng)過深入的研究,尹文英發(fā)現(xiàn)這是原尾目的一個新科,并“驕傲地”為它取名叫“華蚖科”。《中國原尾蟲的研究Ⅱ.有管亞目的一新科》的論文一經(jīng)發(fā)表,便引起了國際學(xué)術(shù)同行的極大興趣,同時關(guān)于華蚖科的地位問題也成為國際爭論的焦點(diǎn)。華蚖科的發(fā)現(xiàn)是對著名昆蟲學(xué)家Tuxen教授所建立的經(jīng)典分類系統(tǒng)的挑戰(zhàn)。Tuxen一直密切關(guān)注著尹文英這個原尾蟲研究領(lǐng)域的后起之秀,為她的研究提供了很多幫助,尹文英也視其為自己的異國導(dǎo)師。但在華蚖的歸屬問題上,尹文英與Tuxen產(chǎn)生了根本上的分歧,他堅(jiān)持不同意尹文英將華蚖歸于古蚖亞目的主張。尹文英與Tuxen在哥本哈根和上海經(jīng)過幾次討論,各執(zhí)己見,一直無法形成較為一致的意見,于是雙方認(rèn)定必須再尋找更有說服力的證據(jù)來解決歧見,Tuxen還向她提出了17個關(guān)鍵性問題,這促使尹文英開始了長達(dá)十年的原尾蟲比較精子學(xué)的研究。

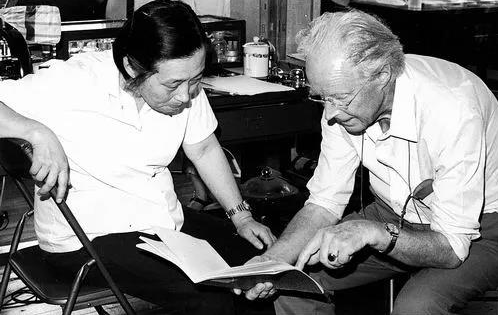

尹文英與 Tuxen討論。

尹文英清楚地意識到,只有準(zhǔn)確地回答Tuxen教授的17個問題,才能讓學(xué)界心悅誠服,新的分類體系才能真正確立起來。尹文英從緊張的研究經(jīng)費(fèi)中擠出一部分購置設(shè)備,摸索新的技術(shù),迎難而上,對體長僅有1~2mm的原尾蟲精子的超微結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀察。至20世紀(jì)90年代初,尹文英和她的團(tuán)隊(duì)先后對8科、16屬20種原尾蟲的精子進(jìn)行了超微結(jié)構(gòu)的比較研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),原尾蟲每個科甚至屬的精子都有其獨(dú)具的特點(diǎn),無論是在外形還是結(jié)構(gòu)上都極富多樣性。這些研究結(jié)果不但進(jìn)一步闡明了華蚖的分類地位,而且為深入分析原尾蟲各科、屬之間的親緣關(guān)系提供了有力的證據(jù)。此后,尹文英對原尾蟲不同類群系統(tǒng)地進(jìn)行了解剖學(xué)、形態(tài)學(xué)、細(xì)胞學(xué)、比較精子學(xué)以及內(nèi)部器官的亞顯微結(jié)構(gòu)等方面的研究,發(fā)現(xiàn)在其高級階元的分類系統(tǒng)上有重新考慮的必要。1996年,尹文英在意大利佛羅倫薩召開的第20屆國際昆蟲學(xué)大會上提出了原尾綱3目10科的分類系統(tǒng)的觀點(diǎn),這一分類系統(tǒng)現(xiàn)已被各國同行專家學(xué)者所采用,成為原尾蟲系統(tǒng)分類學(xué)研究的重要里程碑。著名動物學(xué)家伍獻(xiàn)文院士1983年在寫給尹文英的信中就說:“對原尾蟲而言,你可以說獨(dú)步天下了,方驚后生可畏,欽佩無已。”

在尹文英及其同事的努力下,中國原尾蟲分類學(xué)研究得到了全面的發(fā)展,一直處于國際領(lǐng)先水平。在進(jìn)行大量調(diào)研和分類研究的同時,尹文英也非常關(guān)注國際生物系統(tǒng)學(xué)理論和方法的發(fā)展動態(tài)和熱點(diǎn)問題的討論。早在1997年,尹文英就開始采用分子遺傳學(xué)的方法,進(jìn)行DNA序列測序,構(gòu)建原尾蟲的分子進(jìn)化系統(tǒng)樹,為澄清原尾蟲與其他無翅昆蟲,甚至有翅昆蟲之間的親緣關(guān)系提供理論依據(jù)。2001年,尹文英提出的“現(xiàn)生六足動物高級階元系統(tǒng)進(jìn)化與分類地位的研究”也獲得國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目支持。通過近半個世紀(jì)對原尾蟲形態(tài)學(xué)、胚胎學(xué)、比較精子學(xué)等的研究,結(jié)合目前分子系統(tǒng)學(xué)的一些研究結(jié)果,尹文英有個大膽的假設(shè):原尾蟲可能既不屬于六足綱,也不屬于多足綱,是節(jié)肢動物里的一個單獨(dú)的類群,是否可獨(dú)立為“亞門”或“門”。當(dāng)然,這么一個非常特殊的類群,它的進(jìn)化地位如何確定?還需要深入探索更多的方法,找到更多的證據(jù),這也為尹文英和她的團(tuán)隊(duì)未來的研究工作提出了新的挑戰(zhàn)和方向。

心系國土動物調(diào)查

尹文英在研究原尾蟲的同時,也關(guān)注到土壤動物學(xué)的研究,并意識到這一研究領(lǐng)域的意義和我國在該領(lǐng)域與國際的差距。80年代初,她主動聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)、華東師范大學(xué)等有關(guān)單位的學(xué)者組織起了全國大協(xié)作,并于1982年在上海舉行了一次全國土壤動物學(xué)術(shù)交流會。會后,由尹文英牽頭,協(xié)同6個兄弟單位,在國家自然科學(xué)基金的資助下,開展了“亞熱帶森林土壤動物區(qū)系及其在森林生態(tài)平衡中的作用”的研究。項(xiàng)目歷時5年,共采集標(biāo)本30萬號,標(biāo)本涉及8個動物門、20個綱、71個目的600多種動物。

1993年,尹文英又聯(lián)合國內(nèi)有關(guān)專家共同開展“中國典型地帶土壤動物的研究”項(xiàng)目。這個項(xiàng)目的工作煩瑣而龐大,有9家單位、60多位學(xué)者參加,還聘請了十幾位中、外專家參與標(biāo)本鑒定。他們選擇了高寒草原區(qū)、溫帶林區(qū)、暖溫帶林區(qū)、中熱帶雨林區(qū)和北熱帶滇南河谷區(qū)等五個典型地帶,同步進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較。此外,在溫帶(長白山)、亞熱帶(杭州)和熱帶(海南)同時進(jìn)行土壤動物生態(tài)學(xué)方面的試驗(yàn)研究,并在中部地區(qū)進(jìn)行重工業(yè)污染和農(nóng)藥污染對土壤動物影響的調(diào)查研究。

為了擴(kuò)大影響,同時為同行研究提供參考,尹文英在完成上述一系列項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,于1992年主編出版了《中國亞熱帶土壤動物》一書,1998年和2000年又分別主編出版了《中國土壤動物檢索圖鑒》和《中國土壤動物》兩部專著,對我國土壤動物學(xué)的發(fā)展起到了重要的推動作用。

如今,已是耄耋之年的尹文英仍然在為這個領(lǐng)域的發(fā)展奔走呼吁,“現(xiàn)在土壤污染嚴(yán)重,但是土壤生物卻有監(jiān)測、指示、緩解和清潔污染的作用!因此,研究土壤動物學(xué)至關(guān)重要啊!”

尹文英一向?yàn)槿酥t和、做事低調(diào)。2011年是她90歲華誕,在弟子和學(xué)生的再三要求和堅(jiān)持下,先生才答應(yīng)把她60年發(fā)表的文章匯集成《尹文英文選》。昆蟲學(xué)家楊星科研究員在文選的“序”中這樣寫道:先生為科學(xué)作出了卓越的貢獻(xiàn),她是“國際公認(rèn)的原尾蟲研究專家;我國六足動物起源與演化研究的第一人;中國土壤動物學(xué)的奠基人;魚類寄生蟲和魚病研究的開拓者。”寥寥數(shù)語,卻是對尹文英一生學(xué)術(shù)成就和重要貢獻(xiàn)的真實(shí)寫照和客觀評價(jià)!

(作者系中國科學(xué)院上海生命科學(xué)信息中心研究員)

參考資料

[1] 中國科學(xué)報(bào),動物學(xué)家尹文英院士:山高水長路多花

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn