7月3日,上海科技大學物質學院2017級研究生鄧宇超以共同第一作者身份,在國際知名學術期刊《科學》(Science)上在線發表了題為“C(sp3)–H functionalizations of light hydrocarbons using decatungstate photocatalysis in flow”的科研成果。這是上海科技大學物質學院繼今年4月《自然》(Nature)、5月《科學》(Science)之后的又一項頂尖科研進展。

鄧宇超同學是上海科技大學物質學院與中科院上海高等研究院孫予罕教授課題組聯合培養研究生,并通過國家建設高水平大學公派研究生聯合培養博士項目,前往荷蘭埃因霍溫理工大學訪學。該合作研究成果聚焦了在可見光催化低碳鏈烷烴C(sp3)–H鍵活化研究,提供了以低成本的催化劑、起始原料以及溫和的反應條件,直接活化氣態烴的新型解決方案。這種基于光化學連續流動方法的溫和條件,不僅安全,更具有環保、高效、廉價的特點,為未來的工業化充分利用該資源帶來了新的思路。

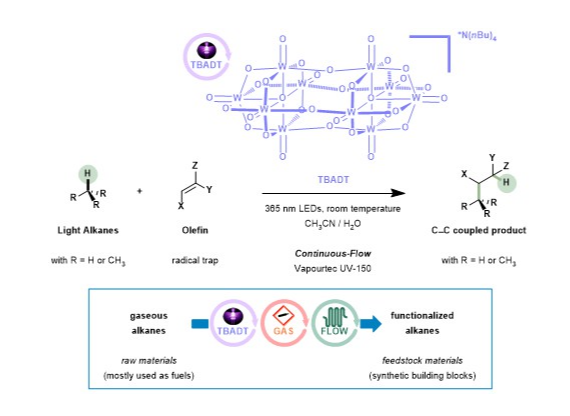

氣態烴的直接活化是化學界的一項長期挑戰, 由于這些化合物的固有惰性,通常需要苛刻的反應條件才能裂解C(sp3)–H鍵。本文報道了一種通用且溫和的方法,該方法是在室溫下使用廉價的鎢鹽作為光催化劑,通過氫原子轉移(HAT)活化甲烷、乙烷、丙烷和異丁烷中的C(sp3)–H鍵。

金屬鎢的(Bu4N)4[W10O32]鹽(TBADT)是一種常見的氫原子轉移(HAT)金屬催化劑(由鎢酸鈉一步反應制備),它能夠攫取惰性碳氫鍵的氫原子產生烷基自由基,相應的以碳為中心的自由基可以被多種邁克爾受體有效地捕獲,可以得到高分離產率和高選擇性的相應的加氫烷基化加合物。甲烷和乙烷可以在高壓和催化劑高負載的條件下與高反應性(缺電子)的烯烴作為邁克爾受體反應。另外,光催化體系對異丁烷(96:4)和丙烷(84:16)表現出很高的區域選擇性,突出了正確連續流動反應系統設計的重要性。

有機合成中最具挑戰性的反應之一是對C(sp3)–H鍵的選擇性功能化。在過去的幾十年中,將低碳烷烴轉化為高附加值化學品一直是合成界的主要目標,但迄今為止成效有限。氣態烷烴的活化困難是因為(i)氣態烷烴的BDE值較高,使其活化極具挑戰性;(ii)這些烷烴的氣態性質使其與光催化劑接觸帶來了技術挑戰。這種基于光化學連續流動方法的溫和條件,其安全功能性以及可擴展性證明了在使用氣態原料化學物質進行C-H功能化應用中具有實際實用性和擴大工藝規模的可能性。同時,基于原料資源豐富,反應簡化環保等優點,這項轉化的開發凸顯了可持續發展意義和未來工業化應用的價值。

Decatungstate enables the direct C(sp3)–H activation of light hydrocarbons. (TBADT直接活化氣態烷烴C(sp3)–H鍵)

自2013年以來,物質學院累計招收研究生1000余名,畢業近300名,研究生以第一作者身份發表了433篇論文,包括3篇Science、1篇Nature、多篇JACS、PRL等高水平學術論文。物質學院始終秉承學校“科研中成長”的研究生培養規律,深入貫徹科教融合的育人理念。

學院依托上海科技大學的體制機制優勢,堅持“國際化、高標準、強實踐”的研究生培養原則,制定“目標驅動、能力培養和質量導向”的本碩博一體化的課程體系,建立并不斷優化從招生選拔、課程學習、博士資格考試、學位論文審核等多級選拔、分流淘汰的質量保障體系;加強與中國科學院以及各科研單位的合作,推動研究生深入第一線科研實踐,同時鼓勵項目合作,組織學術交流,利用天然優勢打造科教無縫銜接的鮮明特色;緊密圍繞國家創新驅動轉型發展和上海科創中心建設需求,將學科建設、科研項目、人才培養等工作緊密結合,打造為國所需、德才兼備、勇于開拓的緊缺人才,為服務國家科技強國戰略做出上科大人的貢獻。

文章鏈接:https://science.sciencemag.org/content/369/6499/92

【研究生風采】

鄧宇超

2017級聯合培養研究生

作為上科大與上海高等研究院的聯合培養研究生,同時也是上科大招收的第二級碩博連讀生。鄧宇超同學于2014年秋入學,常感慨自己是上科大的老生了,她說:“從2014年秋入學,到現在已經有五個年頭了。我非常喜歡上科大,這是一所年輕的高校,不管是教學理念、教學方式,還是豐富多彩的活動都很吸引我,也經常會常常偷偷羨慕有幸在本科階段就入學的同學,默默地感慨自己出生得太早了。上科大位于張江高科技園區,校園雖然年輕,但是卻擁有著世界一流水平高校的教學理念和科研團隊,我的導師孫予罕老師是C1化學領域的學術帶頭人。十分幸運能夠在這樣一個高水準的平臺上開始我的研究生涯。感謝上海科技大學和孫予罕老師支持和鼓勵我申請國家建設高水平大學公派研究生聯合培養博士項目。此次我們這項成果能夠在《Science》上發表,非常感謝孫老師和No?l副教授的傾力合作。從大學畢業時的迷惘到現在的越來越喜歡自己,感謝上科大和高研院老師們在過去的幾年中對我學習和生活上的關懷。作為高年級博士生,我想說,選擇了就靜下心慢慢走,科研工作枯燥無聊的時候多,實驗嘗試失敗時候多,但當你獲得成功時,那種喜悅是無可替代的。加油,明天也是學習的一天!”

【導師寄語】

中科院上海高等研究院孫予罕教授

(上科大特聘教授)

很贊賞上科大開放的科教融合與學生培養模式,也很高興鄧宇超同學取得的突出成績。科學研究就是不斷的探索、創造與發展。無論是從事的基礎研究、應用研究還是開發研究,同學們唯有能靜下心來,抓住問題的本質,拓寬自己的視野,才能夠挑戰和探索未知。國際化的科教融合恰好提供了這樣一個環境,也使得善于思考、勤奮努力的鄧宇超同學在甲烷直接催化利用這個難題上向前邁進了一步。

【上海科技大學物質科學與技術學院簡介】

上海科技大學物質科學與技術學院(School of Physical Science and Technology)秉承上海科技大學 “服務國家發展戰略,培養創新創業人才”的辦學使命,旨在啟發、教育和培養物質科學領域的創新人才,并成為具備國際競爭力的原創性科研機構。物質學院圍繞材料、能源、環境等領域進行科研部署,旨在解決我國長遠發展的核心科學問題。學院下設光子科學與凝聚態物理、系統材料學、化學與物理生物學、大科學平臺發展四個研究部,并擁有分析測試中心、電鏡中心,軟物質微納加工實驗室、機械加工中心等科研平臺。

物質學院依托上海科技大學的體制機制優勢,與13家中科院科研院所進行科教融合培養學生并合作科研,在超強超短激光、量子電子學、低碳能源等領域建立了長期穩定的合作網絡。同時,物質學院是上海科創中心建設的重要力量,牽頭或參與建設硬X射線自由電子激光、軟X射線自由電子激光、超強超短激光、上海光源二期、活細胞結構和功能成像等大科學裝置,這些已成為發達國家爭奪21世紀科技至高點的先進科研設施。學院也依托這些平臺打造了一流的教學培養和科學研究環境。同時,學院積極踐行教學與科研并重的理念,以“國際化、高標準、強實踐”為特色,探索獨特的人才培養道路,成為新一代創新型、復合型人才的搖籃。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn