近日,國家納米科學中心丁寶全課題組在利用形狀匹配策略調控DNA引導的異質結構自組裝方面取得新進展。相關研究成果“Shape Complementarity Modulated Self-assembly of Nanoring and Nanosphere Hetero-nanostructures”于2020年6月在線發表于美國化學會志(Journal of the American Chemical Society)上(J. Am. Chem. Soc. 2020, DOI: 10.1021/jacs.0c04678)

形狀匹配在分子識別中至關重要,例如主-客體分子識別、酶與底物的識別,以及適配體與靶標的識別等。而納米粒子的形狀也可以強烈地影響納米粒子之間的相互作用,從而決定納米粒子的組裝取向以及組裝產物結構,并最終影響組裝體的性質。形狀匹配自組裝策略在納米粒子,特別是在不同形狀的納米粒子的自組裝中很少被采用,很大程度上是因為合成具有形狀互補的納米粒子以及引導粒子間的相互識別上存在的巨大挑戰。因此開發新的基于形狀匹配的自組裝策略,用于特定異質結構的組裝體構建很有必要。

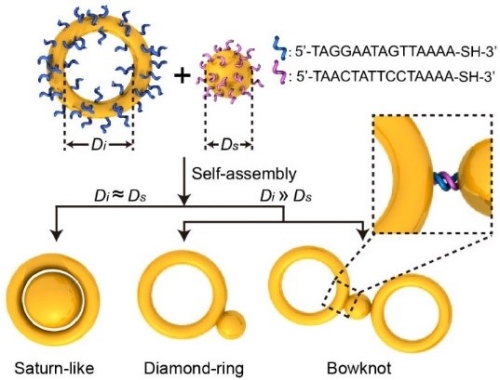

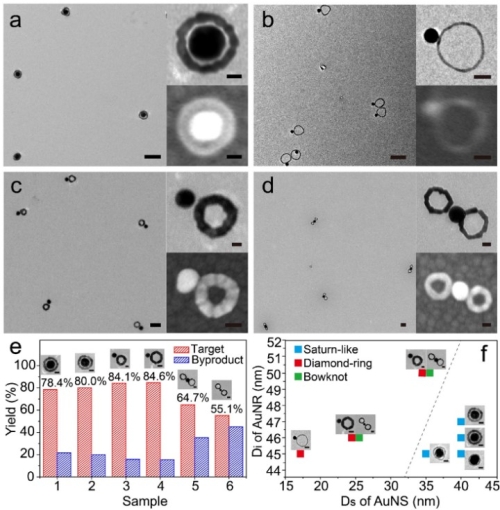

在前期的工作中,丁寶全課題組通過調控DNA自組裝結構表面指定位點的分子間作用,成功實現了金屬及金屬氧化物圖案的可控排布(J. Am. Chem. Soc. 2019,141, 17968)及金屬顆粒的可控組裝(Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 2846; Nano Lett., 2017, 17, 7125)。在這些工作的基礎上,丁寶全課題組與復旦大學聶志鴻課題組合作,提出了一種全新的利用形狀匹配調控DNA引導自組裝的策略用來構建基于金納米環的異質結構。該研究報道了一種簡單有效的策略,可以以較高產量實現尺寸可控、形貌均一的金納米環的合成。利用DNA修飾的金納米環與金納米球的形狀匹配策略進行自組裝,構建了具有明確幾何構型的不同金納米環異質結構,例如;土星、鉆戒和蝴蝶結構型的納米結構。其組裝規則是通過金納米環和金納米球的尺寸形狀匹配度進行調控,并通過納米粒子間DNA的堿基互補識別進行驅動。通過單顆粒暗場光學測量,該研究也實現了金納米環異質結構中由于金環的對稱性破缺產生的四級暗模式的觀測。該策略也可以應用于其他具有互補形狀的納米粒子的自組裝,并將為納米粒子的可控組裝、光學元件的相互作用研究以及等離子體光學器件的發展提供經驗和范例。

國家納米科學中心副研究員李娜為論文的第一作者,國家納米科學中心丁寶全研究員和復旦大學的聶志鴻教授為共同通訊作者。該項目得到了國家自然科學基金、中科院前沿科學重點研究計劃和中國科學院戰略性先導科技專項 (B) 等項目的支持。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c04678 。

圖1. 形狀匹配策略調控DNA引導的金納米環與金納米球自組裝示意圖

圖2. 利用形狀匹配調控DNA引導的納米顆粒自組裝,所構建土星,鉆戒和蝴蝶結構型的金納米環異質結構的電鏡圖

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn