- 首頁

- 資訊

Angew:蘭州大學張浩力教授課題組報道有機微螺旋激光

來源:化學加網 SixMol 2020-05-29

導讀:近日,蘭州大學張浩力教授團隊的孫春霖副教授與中國科學院化學研究所姚建年院士以及首都師范大學付紅兵教授合作報道了有機微螺旋激光,相關工作發表在Angew. Chem. Int. Ed. 上。

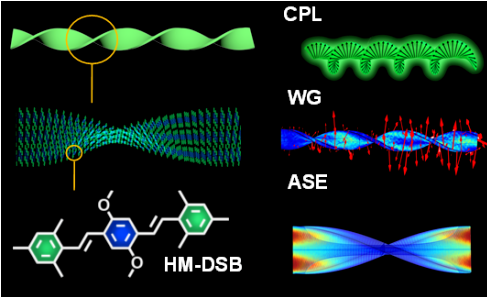

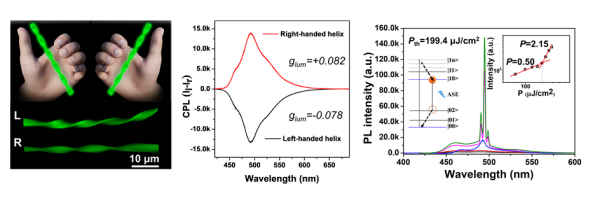

一束光束,沿著發射方向電磁矢量可以具有逆時針螺旋和順時螺旋兩種手性發光方向,分別稱為左旋偏振光和右旋偏振光。手性發光材料是研究手性的產生、傳遞、放大等機制提的必要光源材料,在自旋信息通訊與存儲,生物活性檢測以及3D顯示方面具有不可替代的作用。激光已經成為近一百年中最偉大的發明之一。為滿足極限條件下應用需求,激光其的能量提升和脈寬壓縮不斷刷新著記錄。而另一方面很多應用又在要求激光小型化、微型化。微納激光器是工作介質尺寸和共振腔體積在波長或亞波長尺度的小型化激光器,是納米技術和激光技術與交叉融合產生的研究前沿。有機固態半導體激光器因其在未來光子電路中的潛在應用而引起了越來越多的興趣。有機微納激光器具有與傳統無機激光器不同的特性,而如果能夠實現有機微納結構的高效手性發光進而實現手性激光,將為有機光子學的研究帶來新的發展機遇。然而實現有機手性微納激光,還存在材料和機制理解等多方面的瓶頸問題。首先是有機材料本身手性發光不對稱因子(glum)較低,難以滿足有機手性激光的實際要求;然后就是目前對有機手性激光器工作原理和機制還沒有充分的認識。近日,蘭州大學張浩力教授團隊的孫春霖副教授與中國科學院化學研究所姚建年院士以及首都師范大學付紅兵教授合作,利用非手性二苯乙烯基苯衍生物(HM-DSB)分子,形成手性的有機微螺旋形貌。手性微納結構鎖定了分子的手性構象,獲得了不對稱因子glum最高為0.088的發光螺旋結構。首次通過激光顯微切割方式調整手性螺旋共振腔,實現了螺旋微納腔的激射現象。在本文中,研究人員通過優化自組裝條件,形成了具有手性形貌的有機微螺旋結構。使用微區光譜系統,可以分別對左右手性形貌單根螺旋結構進行系統地光子學表征。發現手性微螺旋具有獨特的光子特性,包括依賴于螺旋度的圓偏振發光(CPL),周期性光波導和依賴于長度的激射行為。從有機微螺旋線成功觀察到激光行為,將手性發光設計理念從研究分子手性擴展到考察有機光子材料的形貌手性,為手性光子學器件提供了新的設計策略。這部分工作發表在Angew. Chem. Int. Ed. (2020, 10.1002/anie.202002797)上。作者為:Dr. Chun-Lin Sun, Dr. Jun Li, Qi‐Wei Song, Yu Ma, Ze-Qi Zhang, Jian-Bo De, Prof. Qing Liao, Prof. Hongbing Fu, Prof. Jiannian Yao, Prof. Hao-Li Zhang張浩力,1994年于蘭州大學化學系有機化學專業獲得學士學位,1999年經蘭州大學化學系與北京大學化學與分子工程學院聯合培養獲得理學博士學位,1999年和2002年先后在英國利茲大學與牛津大學從事博士后研究,2004年6月被蘭州大學聘為教授,現任功能有機分子化學國家重點實驗室副主任,化學化工學院副院長。張浩力教授主要從事新型有機半導體材料和有機固態發光材料的設計與合成工作。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.和Adv. Funct.Mater.等學術雜志上發表SCI論文260余篇,論文引用超過8000次,H因子45。張浩力曾榮獲亞洲化學會“Asian Rising Stars”、“甘肅省自然科學一等獎”、“中國僑界(創新人才)貢獻獎”等獎項,2015年獲自然科學基金委杰出青年基金資助,先后入選科技部科技創新人才推進計劃,國家“萬人計劃”,甘肅省領軍人才(第一層次)等。現為英國皇家化學會會士(FRSC)、中國化學會納米化學專業委員會副秘書長,Chem. Soc. Rev.、《科學通報》、《中國化學快報》、《物理化學》等刊物編委。美國阿拉巴馬大學兼職教授,享受國務院政府特殊津貼。付紅兵,首都師范大學化學系教授,光功能材料與器件北京市重點實驗室主任。本科畢業于蘭州大學,在中國科學院化學研究所獲得理學博士學位,先后在比利時魯汶大學和美國科羅拉多州立大學從事博士后研究。一直從事有機微納光電功能材料的可控組裝、物化性能研究與器件集成等方面的工作,已發表高水平論文160余篇,包括Nat. Commun. (1),在J. Am. Chem. Soc. (12),Adv. Mater. (12),Angew. Chem. Int. Ed. (11)等,文章他引4000多次。 2006年3月入選中國科學院“百人計劃”,2009年獲國家杰出青年基金資助,2014年入選科技部中青年科技創新領軍人才, 2016年入選國家“萬人計劃”領軍人才,并在2004年和2014年先后兩次以第三完成人身份獲國家自然科學二等獎。現任《物理化學學報》和《化學學報》編委,是基金委“光功能材料的設計、制備與物化性能” 創新群體學術帶頭人,是科技部973項目“有機微納晶態材料的可控制備和器件集成”的首席科學家。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn