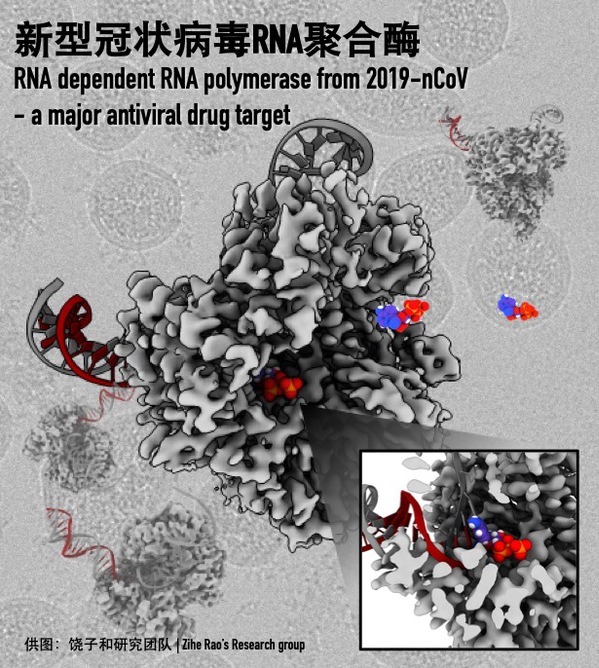

圖注:新型冠狀病毒RdRp-nsp7-nsp8聚合酶復合物2.9 ?分辨率電子顯微結構(Coulomb potential map)。螺旋狀分子為類比同類機制聚合酶判斷的RNA模版鏈(灰色)與新生鏈(紅色)的位置和走向;瑞德西韋預期以效應分子(GS-443902)的形式結合于催化反應中心阻斷RNA合成(右下插圖);背景為新型冠狀病毒冷凍電子顯微照片及聚合酶復合物處于不同視角下的分子形態(tài)。

新冠肺炎疫情爆發(fā)以來,迅速在世界范圍內擴散流行,目前全球累計確診新冠肺炎超過20萬人,死亡人數超過7900人,已感染159個國家和地區(qū),短時間內對世界各國造成了巨大沖擊,對全人類產生了空前的影響。引起新冠肺炎的病原體是一種新型冠狀病毒,它與此前大家熟悉的嚴重急性呼吸道綜合征冠狀病毒(SARS-CoV)和中東呼吸綜合征冠狀病毒(MERS-CoV)具有較近的親緣關系,被感染的患者會以發(fā)熱、乏力、干咳為主要臨床表現,嚴重者快速進展為急性呼吸窘迫綜合征,甚至死亡。目前為止尚無特效藥和疫苗批準上市,而一個備受矚目的廣譜抗RNA病毒的藥物——瑞德西韋(Remdesivir或GS-5734)仍處于臨床研究階段。因此,針對新型冠狀病毒的藥物靶點研究以及新藥的研發(fā)迫在眉睫。

新型冠狀病毒在入侵細胞后,便開始大量復制;而病毒的RNA依賴的RNA聚合酶(RdRp,也被稱為nsp12)在病毒的遺傳物質——RNA的合成過程中起著至關重要的作用。以RNA聚合酶為核心,病毒會巧妙地利用其它輔助因子(如nsp7/nsp8等)組裝一臺高效的RNA合成機器,進行自我復制。RNA聚合酶作為這臺復制機器的核心部件,是最重要的抗病毒藥靶之一。破壞該核心設備的功能,就能阻止病毒的復制,最終達到治療的目的。而瑞德西韋恰恰就是一個靶向RNA聚合酶的前藥,當藥物進入人體,通過代謝后,其最終產物就直接靶向抑制病毒的RNA聚合酶。2020年1月25日,蔣華良院士和饒子和院士領銜的上海科技大學免疫化學研究所與中國科學院上海藥物研究所抗新冠病毒聯合應急攻關團隊,通過藥物篩選發(fā)現了30種可能具有抗新冠病毒效用的藥物或活性天然產物,其中就包含瑞德西韋。最近有報道稱,國外醫(yī)療機構對一名新冠肺炎重癥患者在同情用藥的原則下使用了瑞德西韋,該患者病情迅速緩解。因此,瑞德西韋被認為是一個在新冠肺炎的治療中頗具前景的臨床藥物。目前,瑞德西韋臨床試驗已在中國開展,由中日友好醫(yī)院、中國醫(yī)學科學院藥物研究所牽頭,在武漢金銀潭醫(yī)院等多家抗疫一線醫(yī)院中進行,計劃入組761例患者,結果預計在4月27日公布。但是,由于缺乏新型冠狀病毒RNA聚合酶的三維結構信息,瑞德西韋如何精確靶向病毒RNA聚合酶的機制尚不明確,這是當前針對該靶點開展更有效的抗病毒藥物開發(fā)及應用的重要障礙之一。

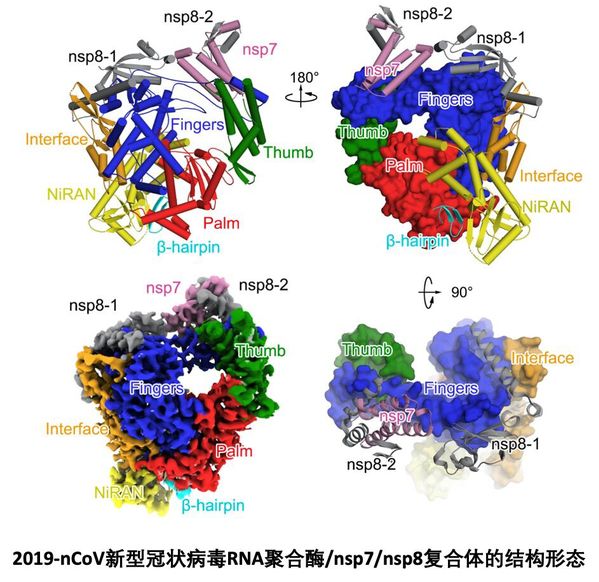

饒子和院士研究團隊自從2003年SARS冠狀病毒爆發(fā)以來,在17年間一直致力于冠狀病毒關鍵藥靶的研究以及抗病毒新藥的研發(fā)。研究團隊在SARS疫情期間,就曾解析了首個SARS病毒蛋白(主蛋白酶)的三維空間結構,為抗SARS藥物的研發(fā)提供了關鍵結構依據;隨后,研究團隊又設計和開發(fā)出首個能抑制所有冠狀病毒的廣譜抑制劑。同時,研究團隊還在冠狀病毒的入侵機制、病毒復制組裝機制方面開展了系統(tǒng)的研究。在這次新冠肺炎疫情襲來之初,饒子和院士/楊海濤教授團隊和蔣華良院士團隊就組成攻關聯盟,率先在國際上解析了首個新型冠狀病毒蛋白(主蛋白酶)與抑制劑復合物的高分辨率三維晶體結構,并在臨床試驗藥物中發(fā)現了可以有效抑制新型冠狀病毒的抑制劑。在此基礎上,由饒子和院士/婁智勇教授/王權教授等組成“上海科技大學-清華大學抗新冠病毒聯合攻關團隊”,率先在國際上成功解析了新型冠狀病毒“RdRp-nsp7-nsp8”復制機器的三維空間結構,整體分辨率達到2.9 ?。

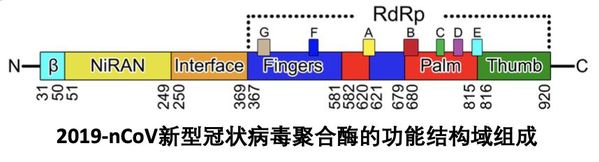

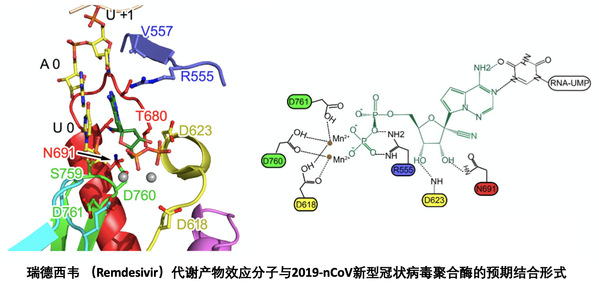

解析的復合物結構顯示,新型冠狀病毒的RNA聚合酶具有其它病毒RNA聚合酶的保守特征,并含有套式病毒(nidovirus)的NiRAN特征結構域;同時病毒RNA聚合酶與病毒的輔助非結構因子nsp7/nsp8組成了復制機器。令人興奮的是,研究人員還首次在新型冠狀病毒的RNA聚合酶的N端發(fā)現了一個獨特的“β發(fā)卡”結構域,這一結構域的發(fā)現為闡明新型冠狀病毒RNA聚合酶的生物學功能提供了新的線索。研究團隊又通過對該原子分辨率結構的深入分析,發(fā)現了新型冠狀病毒RNA聚合酶行使功能的關鍵氨基酸殘基,并通過與“丙型肝炎病毒聚合酶ns5b-索非布韋(Sofosbuvir)效應分子”復合物結構進行比對,提出了瑞德西韋的效應分子(即代謝后的最終產物)抑制新型冠狀病毒RNA聚合酶的可能作用模式。本研究首次精細描繪出了新型冠狀病毒“RdRp-nsp7-nsp8”復制機器的內部構造,并為瑞德西韋的效應分子如何精確靶向抑制復制機器的核心元件——病毒RNA聚合酶進而發(fā)揮藥效活性,提出了合理的機制解釋,這為深入研究新型冠狀病毒復制的分子機理奠定了重要的理論基礎,并為開發(fā)抗新冠肺炎的特效藥開辟了新途徑。

在疫情期間,上海科技大學在人員隊伍、科研條件、工作環(huán)境以及團隊成員的身心健康保障等方面為攻關團隊提供了全方位的支持,全力保障了攻關任務的順利進行,為項目的快速推進提供了良好的條件。

2020年3月17日,上述成果的預印本以“Structure of RNA-dependent RNA polymerase from 2019-nCoV, a major antiviral drug target”為題在BioRxiv(一個生物科學的開放式預印本存儲庫)在線發(fā)表(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.16.993386v1)。

為了方便科技工作者、特別是藥物研發(fā)人員分析使用,該研究的分子結構坐標數據已經投遞至蛋白質結構數據庫(Protein Data Bank, PDB), 編號為 6M71。

注:坐標文件目前系統(tǒng)正在處理中。如有急需,可以與我們聯系(聯系人:上海科技大學免疫化學研究所副研究員楊秀娜:yangxn@shanghaitech.edu.cn)。

上海科技大學校園

聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn