新能源汽車、大規模儲能等新興技術的應用和需求,使得對發展高性能二次電池所需的電極材料、電解質和隔膜等越發重視,卻忽視了鋰離子電池(LIBs)和下一代可充電電池的資源再生和循環利用對產業可持續發展的重要性。鑒于退役動力電池的環境危害性和資源化價值的雙重屬性,在大力開發電池系統時應考慮電池的回收利用。然而,對于即將到來的動力電池退役潮,開發低成本、高效率、短流程的鋰離子電池可持續回收技術仍然面臨著嚴峻的挑戰。

北京理工大學材料學院吳鋒院士團隊多年來在電池回收利用與資源化再生方面做了大量的創新研究工作,近日在國際頂級期刊《Chemical Reviews》(影響因子54.301)上在線發表題為《Sustainable Recycling Technology for Li-Ion Batteries and Beyond: Challenges and Future Prospects》的綜述論文,對可充電電池(鋰離子電池及下一代電池新體系)的可持續性進行了系統全面的論述。

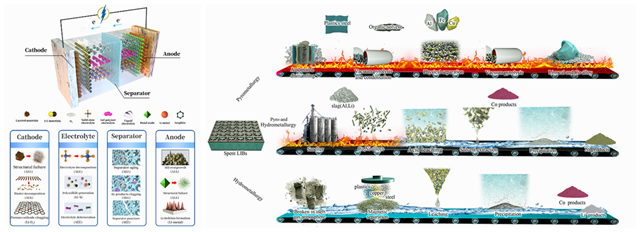

圖1 可充電電池失效機理(左)和鋰離子電池回收工藝流程(右)

作者從可持續發展的角度出發,從經濟、環境、資源和政策多角度深入分析和評估了退役動力電池的主要來源——電動汽車與傳統燃油汽車的市場競爭力,研究了可充電電池失效機理(探討了正極、負極、電解液和隔膜的失效原因和作用機制)與電池回收技術(從傳統的火法冶金、濕法冶金等回收技術創新提出材料修復再生技術、材料提取回收技術)的內在聯系(見圖1),從經濟可行性、環境影響、技術以及安全性四個角度全面評估了電池的梯次利用、回收再生及可持續發展。

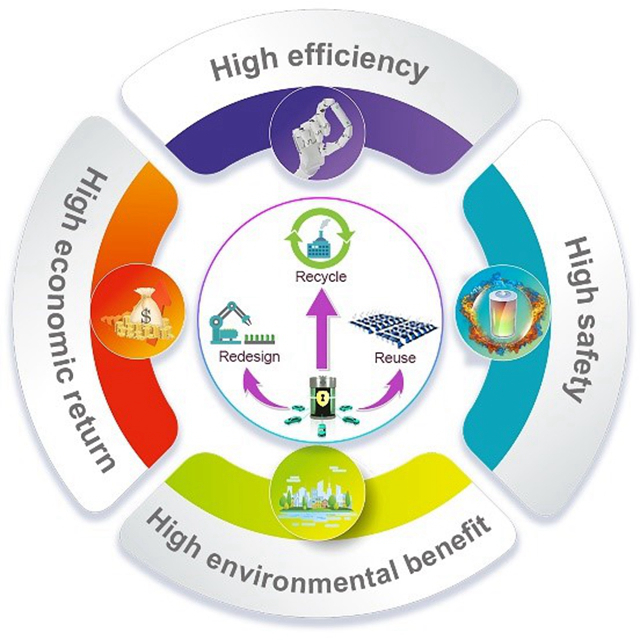

基于強制性或指導性文件的法律、法規和政策,對美國、德國、日本及中國的電池回收管理模式進行分析,研究顯示電池生命周期管理對于廢舊電池溯源管理平臺的建立和回收政策的制定等至關重要。從戰略資源和經濟需求的角度,對可充電電池的全生命周期評估進行詳細分析,提出了3R策略(Redesign、Reuse、Recycle)和4H原則(High efficiency、High economic return、High environmental benefit、High safety)(見圖2),指出可充電電池可持續性的未來新挑戰和發展前景。

圖2 電池資源化再生的3R策略和4H原則

北理工材料學院范二莎博士為第一作者、李麗教授為共同一作,陳人杰教授和吳鋒院士為通訊作者。該文章及團隊近兩年有關電池資源化再生的主要研究工作如下:

1. Chem. Rev., 2020, DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00535 (IF="54.301," 第一作者: 范二莎博士)

2. Green Chem., 2019, DOI: DOI: 10.1039/c9gc01350d (IF= 9.405, 第一作者: 林嬌博士)

3. ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, DOI: 10.1021/acssuschemeng.9b03054 (IF="6.970," 第一作者: 范二莎博士)

4. Waste Manage., 2019, DOI: 10.1016/j.wasman.2019.01.012 (IF="5.431," 第一作者: 李麗教授)

5. Chem. Soc. Rev., 2018, DOI: 10.1039/c8cs00297e (IF="40.443," 封面文章; 第一作者:張笑笑博士)

6. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b02503 (IF="6.970," 第一作者: 范二莎博士)

7. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, DOI: 10.1021/acssuschemeng.7b04373 (IF="6.970," 第一作者: 張笑笑博士)

8. Electro. Ener. Rev., 2018, DOI: 10.1007/s41918-018-0012-1 (第一作者: 李麗教授)

上述研究成果得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、北京高校卓越青年科學家計劃和北京理工大學科研院創新人才支持計劃等項目經費的支持。

附作者簡介:

范二莎,1990年9月出生,現為北京理工大學材料科學與工程博士研究生,導師為李麗教授;研究方向為鋰離子電池回收及資源化再利用,專注于新能源材料、材料再生、濕法冶金、資源化再利用等多學科交叉基礎研究及應用研究的發展;作為研究骨干參與國家自然科學基金、國家重點研發計劃等重大科研項目多項;以第一作者(或學生一作)在Chemical Reviews, ACS Sustainable Chemistry & Engineering等國內外期刊發表學術論文6篇,影響因子累計75,合作發表SCI論文10篇,多次參加國內學術會議并做學術報告或墻報交流。

李麗,材料學院教授、博導,電動汽車動力蓄電池循環利用戰略聯盟技術專家委員會副主任、中國電機工程學會電力儲能專業委員會委員、全國專業標準化技術委員會委員、中國工業節能與清潔生產協會電池回收與再利用分會專家委員會委員、中國再生資源產業技術創新戰略聯盟專家委員會委員等,入選教育部新世紀優秀人才、北京市優秀人才和北京市科技新星計劃。主要從事退役新能源汽車和儲能領域用動力電池綠色高效回收與資源化再生、綠色二次電池衰減機理與失效分析、新體系鉀離子電池、先進能源材料設計與量化模擬等研究。承擔了國家863計劃、國家973計劃、國家自然科學基金等課題。在國內外學術刊物發表SCI論文105篇;申請國家發明專利13項,其中9項授權;在國內外學術會議上做特邀/大會報告80余次,擔任數屆中美雙邊會議鋰離子電池回收技術分會主席。

陳人杰,材料學院教授、博導,國家部委專業組委員、中國材料研究學會理事(能源轉換與存儲材料分會秘書長)、中國固態離子學會理事、國際電化學能源科學學會(IAOEES)委員會委員、英國皇家化學學會會士。主要從事多電子高比能二次電池新體系及鋰硫電池關鍵材料、新型離子液體及功能電解質材料、特種功能電源復合固態二次電池器件及薄膜材料、綠色二次電池資源化再生利用等研究。承擔了國家自然科學基金委項目、科技部重點研發計劃項目、北京市重大科技項目等課題。發表SCI論文200余篇(IF>10的60余篇);申請發明專利83項,獲授權35項;軟件著作權7項,學術專著2部。作為主要完成人,獲得國家技術發明二等獎1項、部級科學技術一等獎3項。入選教育部新世紀優秀人才、北京市優秀人才、北京市科技新星、北京高等學校卓越青年科學家等計劃,獲評“中國工程前沿杰出青年學者”。

吳鋒,北京理工大學杰出教授、博導,中國工程院院士,國際歐亞科學院院士,亞太材料科學院院士,北京理工大學學術委員會副主任,北京理工大學求是書院院長,能源與環境材料學科首席教授,北京電動車輛協同創新中心清潔能源領域主任兼首席科學家。我國綠色二次電池與相關材料領域的學科帶頭人之一,長期從事新型二次電池與相關能源材料的研究開發。承擔了國家重點基礎研究(973)計劃、國家高技術(863)計劃、國家科技攻關計劃、國家自然科學基金等項目;在 Chem. Rev. 、 Adv. Mater. 、 Nature Commun. 、 Nano Lett. 等著名學術期刊發表SCI收錄論文480余篇,獲發明專利授權90余項;作為第一完成人獲國家技術發明二等獎、國家科技進步二等獎各一項,獲部級科學技術和技術發明一等獎5項;先后獲何梁何利基金科學與技術進步獎、國際電池材料學會(IBA)科研成就獎、美國電化學學會(ECS)電池技術成就獎、國際車用鋰電池協會(IALB)杰出基礎與應用研究獎、終身成就獎。兼任中國電池工業協會副理事長,中國化學與物理電源行業協會副理事長,中國電動汽車百人會理事會成員,國家工信部新能源汽車準入專家委員會委員;多次擔任中美電動汽車與電池技術研討會主席和動力鋰電技術及產業發展國際論壇主席。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn