芳香性是用來評價環狀有機化合物具有額外穩定性的一種概念。常見的具有芳香性的環狀共軛π體系(如休克爾(Hückel)和莫比烏斯(M?bius)π體系),均是由多個sp2雜化的碳原子或雜原子構成。1999年,理論化學家Schleyer和Nyulászi通過計算化學發現,在環戊二烯中sp3雜化碳原子上兩個給電子取代基可以通過超共軛作用參與環內的π共軛,形成一種新的芳香性—超共軛芳香性(hyperconjugative aromaticity)(J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 6872)。2016年,清華大學化學系趙亮課題組與廈門大學化學化工學院朱軍課題組合作首次報道了以過渡金屬作為取代基的吲哚四核金簇中存在超共軛芳香性(Nat. Commun., 2016, 7, 11489),同時他們發現過渡金屬取代基比傳統主族元素作為給電子取代基可以產生更為顯著的超共軛芳香性效應。

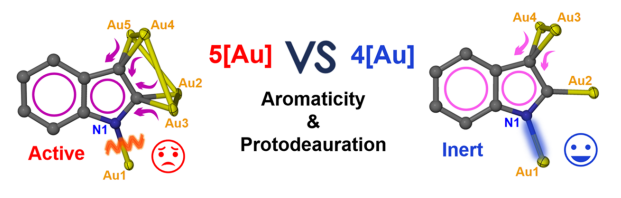

近日,趙亮課題組與朱軍課題組再次合作報道了吲哚四核及五核金簇中超共軛芳香性的差別及其對于反應性的影響。從結構對比來看,相較于只有一重超共軛作用CAu2單元的吲哚四核金簇(2),五核金簇(1)結構中包含有兩個相鄰的偕二(gem)CAu2單元,從而具有兩重超共軛作用。計算化學表明,化合物1與2的吲哚環均具有閉合環電流。化合物1中六元環/五元環的核獨立化學位移(NICS(1)zz)分別為?24.5/?20.9 ppm,相較于化合物2的?26.4/?18.2 ppm而言,化合物1的五元環具有更顯著的芳香性。同時,化合物1的晶體結構中吲哚五元環的鍵長更加平均化。電子局域函數(ELF)與環上離域電子密度(EDDB)等計算也均表明化合物1的五元環具有更高的電子離域程度。

除了從計算化學上對比1 和2的超共軛芳香性差別,他們也進一步從實驗上研究了超共軛芳香性對于反應性的影響。通過監測熒光探針分子分別與1和2的反應過程,他們確認該探針分子只與化合物1反應。通過紫外可見光譜、核磁共振氫譜、高分辨質譜以及熒光動力學停流等試驗證實,反應決速步為化合物1中N-Au鍵的質子解過程。化合物1和2的反應性不同最終被歸結到兩者的超共軛芳香性差別。化合物1由于更為顯著的超共軛芳香性導致了更高的電子離域作用,因此1的吲哚氮原子(NPA= -0.604)比2中的N原子具有更低的電子密度(NPA= -0.630),從而使得化合物1中的N-Au鍵鍵能較化合物2更低,更容易發生質子解反應。本項工作將多金屬化芳環的超共軛芳香性差別與反應活性關聯起來,充分說明了超共軛芳香性對于理解一些多金屬有機中間體的結構與性能具有重要意義。

本論文第一作者為清華大學化學系博士生肖奎,廈門大學化學化工學院趙鈺提供了理論計算支持,論文通訊作者為趙亮和廈門大學朱軍。

Hyperconjugative aromaticity and protodeauration reactivity of polyaurated indoliums

Kui Xiao, Yu Zhao, Jun Zhu* & Liang Zhao*

Nat. Commun. 2019, 10, 5639, DOI: 10.1038/s41467-019-13663-8.

https://www.nature.com/articles/s41467-019-13663-8.

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn