1925年Taylor提出催化活性位點(diǎn)的概念后,化學(xué)家們就致力于表征活性位點(diǎn)的微觀結(jié)構(gòu),并理解活性位點(diǎn)的原子特殊排列是如何加速化學(xué)反應(yīng)。近年來,越來越多的原位譜學(xué)和顯微學(xué)表征以及電子結(jié)構(gòu)計(jì)算研究表明在反應(yīng)過程中催化劑結(jié)構(gòu)是在不斷變化的。催化劑動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)演化往往發(fā)生在宏觀時(shí)間尺度,而基元反應(yīng)往往發(fā)生在納/皮秒的時(shí)間尺度,因此在研究基元反應(yīng)過程時(shí)催化劑活性位結(jié)構(gòu)仍然被認(rèn)為是靜態(tài)不變的。但是,如果催化劑結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)變化的時(shí)間尺度與化學(xué)反應(yīng)的時(shí)間尺度一致將會(huì)出現(xiàn)什么情況呢?在此之前還未有研究工作報(bào)道從這一角度來研究催化劑結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)變化對(duì)基元反應(yīng)的影響。

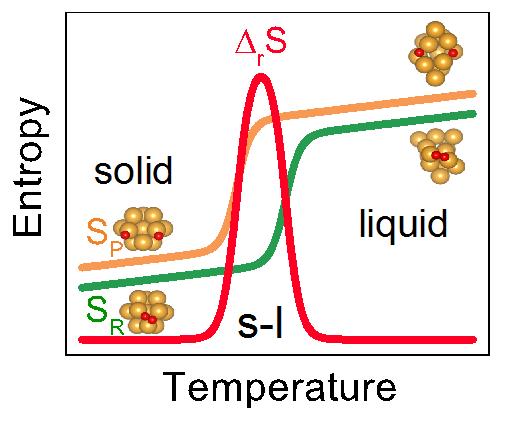

程俊教授課題組首次結(jié)合從頭算分子動(dòng)力學(xué)模擬和自由能計(jì)算方法詳細(xì)研究了模型基元反應(yīng)與金團(tuán)簇結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)演化耦合效應(yīng),準(zhǔn)確計(jì)算沿反應(yīng)坐標(biāo)的自由能曲線,獲得反應(yīng)自由能變化和能壘。通過系統(tǒng)研究不同溫度下的自由能變化,觀察到反應(yīng)自由能隨溫度升高而異常降低,并且發(fā)現(xiàn)反應(yīng)熵變?cè)谔囟囟葏^(qū)間出現(xiàn)一個(gè)由基元反應(yīng)過程中團(tuán)簇準(zhǔn)一級(jí)固-液相變?cè)斐傻念惛咚狗植嫉木薮蠓逯怠T趤喖{米團(tuán)簇催化劑上,反應(yīng)物種的吸附狀態(tài)(從反應(yīng)物經(jīng)過渡態(tài)至產(chǎn)物)可以改變團(tuán)簇的相變溫度,進(jìn)而導(dǎo)致在特定溫度區(qū)間團(tuán)簇從固態(tài)變成液態(tài)。相變導(dǎo)致的巨大熵增使得反應(yīng)自由能驟降,推動(dòng)反應(yīng)進(jìn)行。

團(tuán)簇固液相變引起的異常反應(yīng)熵的變化示意圖

同時(shí),在模型負(fù)載催化體系A(chǔ)u/MgO也發(fā)現(xiàn)這一現(xiàn)象,說明這一理論計(jì)算發(fā)現(xiàn)的相變催化現(xiàn)象很可能廣泛存在于實(shí)際催化過程中。對(duì)不同類型反應(yīng)的研究表明,這種相變催化效應(yīng)大小不同,說明其對(duì)催化選擇性會(huì)有影響。這一研究工作的重要性體現(xiàn)在對(duì)局域化學(xué)反應(yīng)與廣域化學(xué)環(huán)境(含催化材料)的復(fù)雜長(zhǎng)程耦合作用(特別是熵效應(yīng))提出一個(gè)新的詮釋,也為生物酶催化中蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)演化的重要作用提供一些新的思路。

該研究工作在程俊教授指導(dǎo)下完成,博士生孫娟娟為第一作者。研究工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金委“碳基能源轉(zhuǎn)化利用的催化科學(xué)”重大研究計(jì)劃培育項(xiàng)目的支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-13509-3

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn