超分子組裝在自然界和生命體系中廣泛存在。科學家師法自然,借助各種非共價鍵作用和超分子組裝仿生合成了大量具有新穎結構和獨特性能的自組裝納米材料。作為一類重要的納米結構材料,半導體納米線(semiconductor nanowires)因其獨特的電學、光學、熱學以及電化學特性日益成為國際納米科學領域的前沿研究課題。半導體納米材料與器件涉及化學、材料科學、微電子、信息科學以及生物醫學諸多學科,并在新能源、智能納米傳感器等領域具有廣泛應用前景。通過“自下而上” (“bottom-up”)超分子組裝的軟化學合成途徑來靈活、可控、規模化創造半導體納米線及其組裝體是化學家和材料科學家共同的夢想。

近日,復旦大學化學系、聚合物分子工程國家重點實驗室鄧勇輝教授課題組在兩親性嵌段共聚物導向合成新型氣敏半導體材料研究方面取得重要進展。該研究團隊利用有機嵌段共聚物與無機雜多酸分子之間的協同共組裝,首次直接合成了三維等間距、正交排列的金屬氧化物半導體納米線多孔陣列結構,且該材料展示出優異的氣體傳感性能。北京時間12月3日凌晨,該項研究成果以《正交組裝三維交叉堆疊金屬氧化物半導體納米線的合成》(“Synthesis of orthogonally assembled 3D cross-stacked metal oxide semiconducting nanowires”)為題,以研究長文形式在線發表于《自然·材料》(Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-019-0542-x)雜志。

據悉,該成果是研究團隊多年來在嵌段共聚物設計、組裝合成納米結構材料(尤其是介孔金屬氧化物材料)方面的重要研究進展。在同行和課題組的研究基礎上,研究團隊歷經四年多探索出的這種靈活、可控的3D超分子界面組裝合成思想,突破了傳統的復雜多步合成和制備納米線陣列的瓶頸。該組裝方法為創制新穎半導體納米線陣列、納米線功能化修飾(如原位摻雜等)、微納器件原位集成等提供了全新的研究思路,也為發展先進能源器件、微納感知電子元件、智能裝備等打下重要的基礎。

復旦大學化學系教授鄧勇輝為論文通訊作者,化學系2014級碩博連讀研究生任元和2017級博士生鄒義冬為論文共同第一作者。

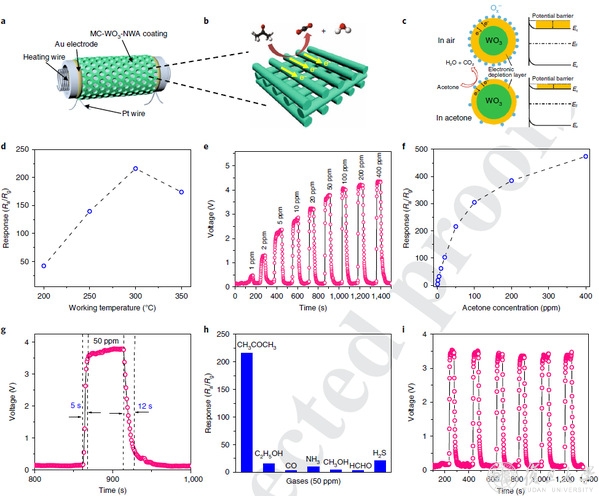

化學電阻型半導體氣體傳感器是一類具有高選擇性、高靈敏度的傳感器,在工業生產、環境監測、智能醫學、航空航天、國防安全、宇宙探測等各領域具有重要的應用價值。當前,互聯網、物聯網的快速發展正極大地促進了傳感技術在各領域的應用。作為物聯網的神經末梢,傳感器是傳感技術最核心的元件,是物聯網獲取信息的窗口、執行指令的依據。化學電阻型半導體氣體傳感器的核心是氣敏半導體材料,因此創制高性能的氣體敏感材料是發展先進氣體傳感器的關鍵。

金屬氧化物半導體氣敏傳感響應過程中,敏感材料的界面發生氣體分子的選擇性催化氧化和材料自身電學特性(如電阻)的變化,而這一變化指示著氣體分子的理化性質和濃度等特性。因此設計具有豐富孔結構、高比表面積以及良好的載流子輸運骨架的晶態半導體金屬氧化物材料有助于提升氣敏響應性能。一方面,巨大的比表面積和豐富的界面可提供更多的活性位點,有利于氣–固界面氣敏催化作用;另一方面,高度互聯的孔道有利于氣體在敏感材料中的擴散和傳質,增加氣體與敏感材料界面反應幾率,可大幅度改變材料的電學特性參數,提高半導體傳感器的靈敏度和選擇性。在這方面,納米線結構材料無疑具有顯著優勢。然而,在以往研究中,半導體納米線需要事先合成,然后再進一步采用各種組裝策略來形成組裝體并加以應用。采用“自下而上”的超分子組裝合成法來直接構筑金屬氧化物半導體納米線陣列多孔組裝體有利于微納氣敏傳感器的發展,但一直是一個巨大的挑戰。

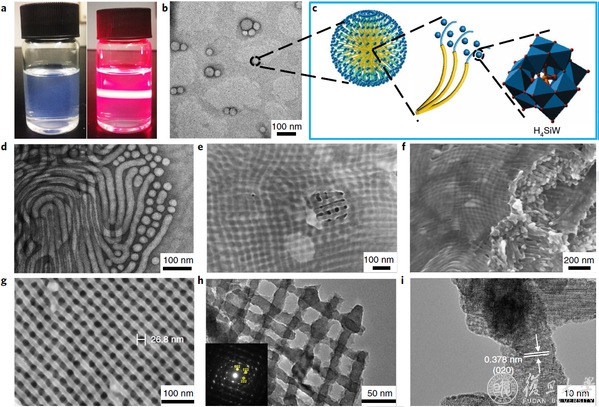

鄧勇輝教授團隊長期從事嵌段共聚物設計及其組裝合成功能納米結構材料研究,包括創制多種金屬氧化物半導體氣敏傳感材料。針對上述挑戰,課題組采用“bottom-up”的超分子組裝理念,利用實驗室設計合成的富含sp2雜化碳的有機兩親性嵌段共聚物(如PEO-b-PS)與無機雜多酸簇分子(如硅鎢酸)之間協同作用。研究團隊通過在分子尺度操控有機大分子與無機小分子界面靜電組裝,可令二者發生膠束化以及膠束融合作用,進一步在納米尺度下利用溶劑揮發誘導棒狀膠束聚集組裝,首次獲得成3D緊密交叉排列的復合納米線陣列。在隨后的高溫煅燒處理過程中,研究團隊發現這種有機-無機復合結構具有非典型性“結構變換”(Structure transformation)行為,即伴隨著有機高分子的分解,硅鎢酸分子遷移至棒狀膠束接觸區并原位轉化為Si-摻雜的氧化鎢(WO3)納米線,并最終形成三維等間距、正交排列的金屬氧化物半導體納米線多孔陣列結構。

原位表征技術、光譜分析、同步輻射分析及密度泛函(DFT)理論計算結果表明,氧化鎢納米線因晶格中摻入了Si元素而導致常規的γ-WO3的正八面體結構發生局部扭曲,因此納米線陣列中的氧化鎢是亞穩態的ε-WO3。進一步研究發現,上述超分子組裝合成思路也適合于其它雜多酸體系,比如硅鉬酸、磷鎢酸、磷鉬酸等單一或多元雜多酸均可以用作為無機前驅物分子,并可以用來合成各種雜原子原位摻雜的半導體金屬氧化物交叉納米線陣列。以Si摻雜ε-WO3正交納米線陣列為例,由于亞穩態ε-WO3納米線陣列結構同時具有3D堆垛多孔結構、豐富的界面活性氧(O-、O2- 等)和良好的電子傳遞行為,該材料展示出優異的丙酮傳感響應性能(丙酮是人體呼出氣中與生理、病理相關的標志性揮發物之一)。

該項研究得到國家優秀青年基金、國家自然科學基金面上項目、國家萬人計劃青年拔尖人才和能源材料化學協同創新中心等資助。研究工作得益于多個合作單位以及所有作者的精誠合作和協作支持,同時也得到西安交通大學單智偉教授在原位電鏡測試方面的無私幫助。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn