細(xì)胞內(nèi)重要的代謝物變化與很多疾病的發(fā)生有著密切的關(guān)系,細(xì)胞內(nèi)目標(biāo)代謝物的檢測(cè)對(duì)細(xì)胞代謝基礎(chǔ)研究和疾病早期診斷具有重要意義。簡(jiǎn)便易操作并且適用性廣的單細(xì)胞水平的胞內(nèi)代謝物的靈敏檢測(cè)技術(shù)在重大疾病比如癌癥的早期診斷及預(yù)后監(jiān)測(cè)、慢性病的健康管理等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。

該工作提出基于酶催化的細(xì)胞內(nèi)代謝物原位檢測(cè)新方法,利用酶催化對(duì)底物的專一性和高效性實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)代謝物分子的高選擇性轉(zhuǎn)化,產(chǎn)生可檢測(cè)的熒光信號(hào);理論上該方法可以針對(duì)不同目標(biāo)代謝物設(shè)計(jì)特定的酶催化反應(yīng)進(jìn)行檢測(cè),具有很好的普適性。該方法的關(guān)鍵是將酶分子遞送進(jìn)細(xì)胞后如何保持酶催化劑在胞內(nèi)環(huán)境中的高活性和良好的穩(wěn)定性。戈鈞課題組前期工作提出一步共沉淀法將酶分子包埋于無(wú)機(jī)晶體、金屬有機(jī)骨架晶體中,利用載體微環(huán)境的限域效應(yīng)、鄰近效應(yīng)等增強(qiáng)酶催化劑在人工應(yīng)用環(huán)境下的穩(wěn)定性以及酶-金屬耦合催化的總效率,利用缺陷效應(yīng)提高金屬有機(jī)骨架晶體中酶催化的表觀活性,開發(fā)了基于化學(xué)工程和納米技術(shù)手段改造酶催化劑的新途徑。

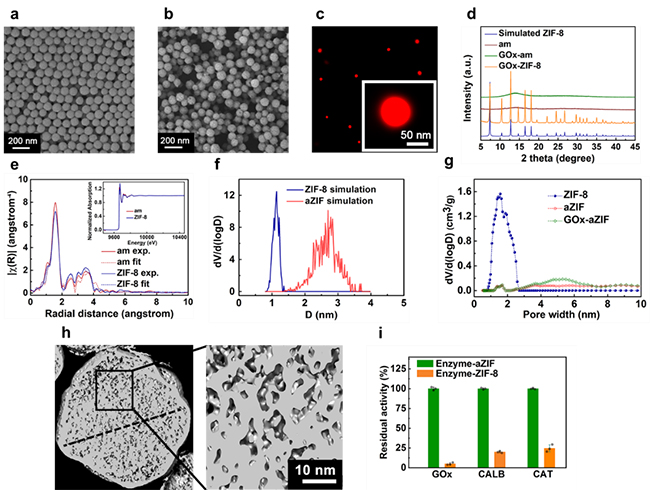

在此基礎(chǔ)上,本研究進(jìn)一步利用缺陷工程方法,在一步共沉淀法制備酶-金屬有機(jī)骨架復(fù)合物的過程中,調(diào)控有機(jī)配體濃度,產(chǎn)生大量金屬離子和有機(jī)配體間的配位缺陷。通過掃描電鏡、超分辨熒光、X射線衍射、X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜、分子動(dòng)力學(xué)模擬等手段相結(jié)合,該研究發(fā)現(xiàn)配位缺陷使得金屬有機(jī)骨架在形成過程中喪失了長(zhǎng)程有序結(jié)構(gòu),發(fā)生了由晶態(tài)向無(wú)定形狀態(tài)的轉(zhuǎn)變,酶分子被包埋在100nm左右的粒徑均一的無(wú)定形載體中。分子模擬發(fā)現(xiàn)無(wú)定形金屬有機(jī)骨架載體中出現(xiàn)大量3-6nm的介孔,氮?dú)馕綄?shí)驗(yàn)確認(rèn)了載體中介孔的存在,冷凍電鏡斷層成像技術(shù)則直接觀察到了酶-無(wú)定形金屬有機(jī)骨架復(fù)合物中大量存在的貫穿介孔,而相應(yīng)的晶態(tài)復(fù)合物中僅存在1nm左右的微孔。通過載體中的酶催化反應(yīng)-擴(kuò)散模型的理論計(jì)算,該研究發(fā)現(xiàn)晶態(tài)復(fù)合物中1nm左右的微孔限制了酶的底物分子在載體中的傳質(zhì),從而嚴(yán)重降低了酶催化劑的表觀活性。而酶-無(wú)定形金屬有機(jī)骨架復(fù)合物中,大量3-6nm的貫穿介孔有利于底物分子的傳質(zhì),酶催化劑的表觀活性比晶態(tài)提高5~20倍,接近于天然狀態(tài)酶的活性。同時(shí),載體的限域包埋提高了酶催化劑在高溫、蛋白酶等苛刻條件下的穩(wěn)定性。

圖1. 無(wú)定形金屬有機(jī)骨架納米顆粒(a)以及酶-無(wú)定形金屬有機(jī)骨架復(fù)合物(b)的掃描電鏡圖;(c)酶-無(wú)定形金屬有機(jī)骨架復(fù)合物的超分辨熒光顯微鏡;(d)X-射線衍射;(e)X-射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu);(f)分子動(dòng)力學(xué)模擬孔徑;(g)氮?dú)馕綄?shí)驗(yàn)并通過NLDFT模型計(jì)算的孔徑分布;(h)冷凍電子斷層成像術(shù)直觀觀察到的酶-無(wú)定形金屬有機(jī)骨架復(fù)合物介孔;(i)包埋酶的表觀酶活性。

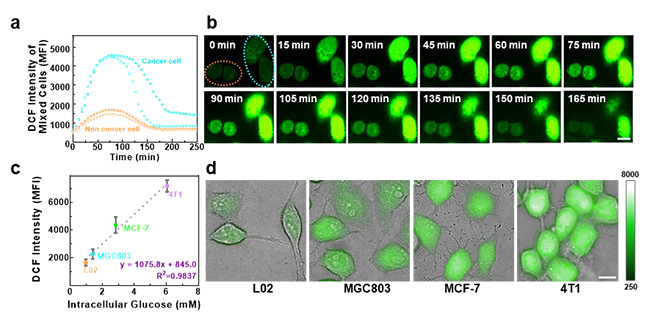

粒徑均一的100nm左右的無(wú)定形金屬有機(jī)骨架載體將包埋其中的酶分子通過胞吞作用遞送進(jìn)入細(xì)胞,酶催化劑在載體保護(hù)下在胞內(nèi)具有良好的活性和穩(wěn)定性,催化目標(biāo)代謝物反應(yīng)產(chǎn)生熒光信號(hào)。以胞內(nèi)葡萄糖檢測(cè)為例,基于熒光信號(hào)強(qiáng)度,該方法可以很簡(jiǎn)便實(shí)現(xiàn)活細(xì)胞內(nèi)葡萄糖濃度的原位準(zhǔn)確測(cè)定,并且與傳統(tǒng)的細(xì)胞裂解檢測(cè)方法的結(jié)果一致。更為重要的是,該方法可以實(shí)現(xiàn)單細(xì)胞水平的檢測(cè),很好地避免了傳統(tǒng)細(xì)胞裂解檢測(cè)方法的濃度平均化問題。進(jìn)一步地,本研究中基于腫瘤細(xì)胞的“瓦博格效應(yīng)”(Warburg effect),利用酶-無(wú)定形金屬有機(jī)骨架復(fù)合物檢測(cè)出了多種癌細(xì)胞內(nèi)葡萄糖濃度顯著高于正常細(xì)胞,可以用于癌細(xì)胞和正常細(xì)胞的區(qū)分,為開發(fā)癌癥液態(tài)活檢技術(shù)提供了新思路。

圖2. 肝癌細(xì)胞和正常肝細(xì)胞的熒光強(qiáng)度變化圖(a)以及對(duì)應(yīng)的共聚焦系統(tǒng)圖像(b);(c)不同細(xì)胞胞內(nèi)葡萄糖濃度和檢測(cè)熒光強(qiáng)度的關(guān)系;各細(xì)胞熒光強(qiáng)度達(dá)到峰值時(shí)的細(xì)胞圖像(d)。

清華大學(xué)化工系吳曉玲博士(現(xiàn)為華南理工博士后)、中國(guó)科學(xué)院過程所副研究員岳華和清華大學(xué)化工系博士生張?jiān)顬楸疚墓餐谝蛔髡撸迦A大學(xué)化工系長(zhǎng)聘副教授戈鈞、中國(guó)科學(xué)院過程所研究員魏煒、天津大學(xué)化工學(xué)院張麟教授和清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院研究員李賽為本文共同通訊作者。清華大學(xué)為第一完成單位。該研究得到國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃納米科技重點(diǎn)專項(xiàng)青年項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金優(yōu)秀青年基金、北京自然科學(xué)基金杰出青年基金等項(xiàng)目的資助。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-13153-x

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn