19世紀(jì)末,一種長(zhǎng)勢(shì)良好的植物作為牧草被美國(guó)政府引進(jìn),山羊吃了這種牧草后產(chǎn)奶量得到提高,這讓當(dāng)?shù)啬撩裣渤鐾猓筛吲d的同時(shí)越來(lái)越多的牲畜開(kāi)始出現(xiàn)肺水腫、低血壓、麻痹等癥狀,更嚴(yán)重時(shí)則會(huì)導(dǎo)致牲畜死亡,這也讓牧民們憂(yōu)心忡忡。不久,這種牧草就被“打入冷宮”登上美國(guó)《聯(lián)邦有害雜草名單》,轉(zhuǎn)瞬間成為眾矢之的。

這種牧草名叫山羊豆,雖略顯俗氣,可它還擁有“山羊蕓香”、“法國(guó)紫丁香”和“西班牙紅豆草”這些充滿(mǎn)浪漫氣息的名字。早在中世紀(jì)的歐洲,山羊豆就引起了人們的注意,它的地上部分可用于緩解多尿癥狀,還具有牲畜催乳的作用。那時(shí)的歐洲“黑色瘟疫”肆虐,絕望的病人特別希望這種“神草”可以拯救他們逃離死神,然而將生的希望寄托于一株植物本就是孤注一擲的行為,更何況是一株毒草呢。

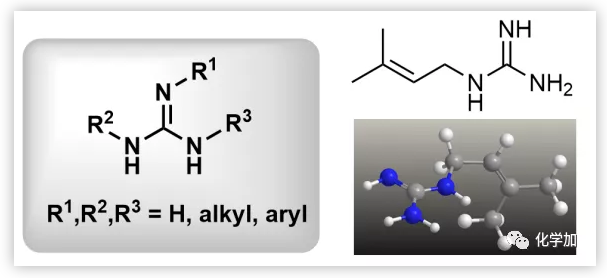

山羊豆用于瘟疫治療雖然沒(méi)能成功,可它引起牲畜低血糖的現(xiàn)象引起了人們極大的關(guān)注。其實(shí),山羊豆具有降血糖的作用并不是在它作為牧草被引入美國(guó)后才發(fā)現(xiàn)的。早在17世紀(jì),英國(guó)植物學(xué)家兼醫(yī)師卡爾佩珀(Nicholas Culpeper)就曾提出山羊豆具有抗糖尿病的功效,就在山羊豆被列為有害雜草的同時(shí),人們發(fā)現(xiàn)山羊豆中含有大量的胍類(lèi)化合物(guanidines),動(dòng)物實(shí)驗(yàn)表明胍類(lèi)物質(zhì)具有顯著降血糖功效的同時(shí)還有很強(qiáng)的毒性,其中的山羊豆堿(galegine)能夠劇烈地引起血糖降低,正是導(dǎo)致牲畜死亡的罪魁禍?zhǔn)住?/span>

所謂胍類(lèi)化合物,其實(shí)是一類(lèi)特殊的含氮有機(jī)物,生物體內(nèi)的胍可由瓜氨酸氧化而來(lái),具有很強(qiáng)的堿性,多數(shù)情況下都以質(zhì)子化的形式存在,它在催化、分子識(shí)別及配位過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。山羊豆堿又名異戊烯胍,本質(zhì)也屬于胍類(lèi)化合物,但毒性相對(duì)較小。藥理研究時(shí),實(shí)驗(yàn)動(dòng)物兔與犬均表現(xiàn)出持續(xù)的血糖降低作用和嚴(yán)重毒副反應(yīng),盡管后續(xù)許多研究人員試圖改善山羊豆堿的用藥安全性,但整體而言還遠(yuǎn)不能用于臨床治療。

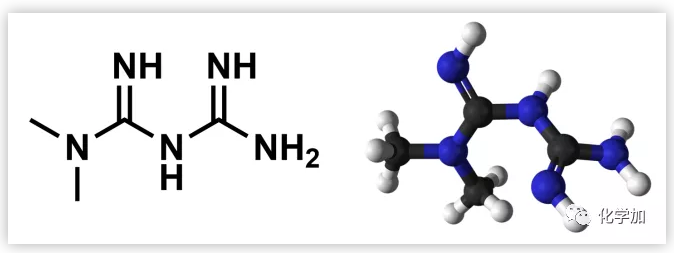

與此同時(shí),科學(xué)家們并未將目光局限于天然的胍類(lèi)化合物,許多合成的胍類(lèi)物質(zhì)相繼誕生,成為人們尋找安全有效治療糖尿病藥物的新希望。二甲雙胍就在此時(shí)應(yīng)運(yùn)而生,1922年愛(ài)爾蘭化學(xué)家Werner和Bell首先合成出二甲雙胍,數(shù)年后人們通過(guò)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)證實(shí)了其降糖活性,更讓人們驚喜的是盡管二甲雙胍并未進(jìn)行人體試驗(yàn),但它在動(dòng)物體內(nèi)并未表現(xiàn)出毒性。

故事講到這里,似乎二甲雙胍被生產(chǎn)成為降糖藥已經(jīng)呼之欲出,可它生不逢時(shí),那時(shí)恰巧胰島素被發(fā)現(xiàn)并用于臨床,成為當(dāng)時(shí)治療糖尿病的明星藥物,人們?cè)欢燃南M谝葝u素可以徹底終結(jié)糖尿病。因而,二甲雙胍和其他胍類(lèi)衍生物自然沒(méi)有得到研究者的重視,用“還沒(méi)開(kāi)始就已經(jīng)結(jié)束”來(lái)形容都毫不為過(guò)。

歷史總是那么奇妙,命不該絕的二甲雙胍竟然再次回到人們視野,不過(guò)已是二十年之后。1949年時(shí),菲律賓醫(yī)生Garcia發(fā)現(xiàn)二甲雙胍在治療流感的同時(shí)能夠降低患者血糖并且沒(méi)有引起其他不良反應(yīng)。正是這一發(fā)現(xiàn)影響了另一位醫(yī)生也促使二甲雙胍真正獲得重視,法國(guó)糖尿病學(xué)家斯特恩(Sterne)在Garcia的基礎(chǔ)上重新評(píng)估了過(guò)去幾十年基于胍類(lèi)物質(zhì)的降糖研究,最終確定二甲雙胍的毒性最低,并且具有良好的降糖效果。

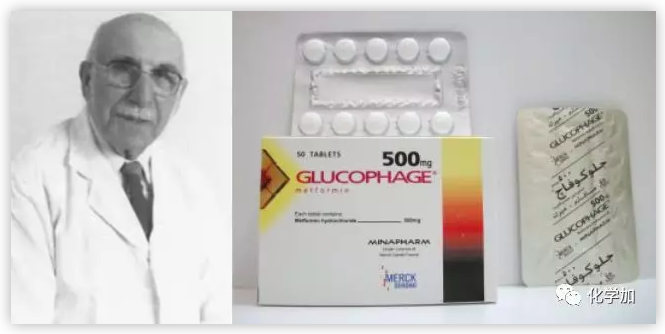

1957年,斯特恩還專(zhuān)門(mén)為二甲雙胍取了一個(gè)有趣的名字“Glucophage”意為“噬葡萄糖者”,中文譯作“格華止”并沿用至今,同年二甲雙胍便開(kāi)始作為胰島素的替代藥物在法國(guó)上市用于2型糖尿病(T2DM)的治療,1958年和1972年又先后獲批在英國(guó)和加拿大上市。

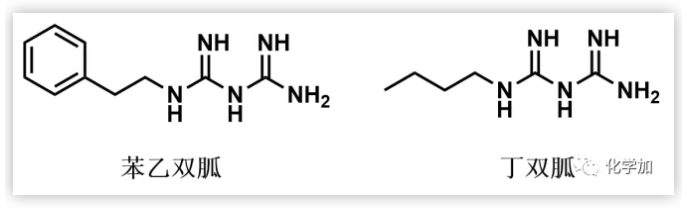

沉寂數(shù)十載的二甲雙胍終于迎來(lái)屬于自己的春天,成功進(jìn)入大眾視野,并有望成為阿司匹林那樣的“天使藥丸”(“天使藥丸”阿司匹林的前世今生)。然而,二甲雙胍依然時(shí)運(yùn)不佳,再次受到打擊排擠,這次的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手竟是自家兄弟——苯乙雙胍和丁雙胍。

就在二甲雙胍進(jìn)入市場(chǎng)的當(dāng)年,苯乙雙胍和丁雙胍就被報(bào)道同樣具有很好的降糖作用,后續(xù)實(shí)驗(yàn)更是表明苯乙雙胍的降糖效果要優(yōu)于二甲雙胍,美國(guó)汽巴-嘉基(Ciba-Geigy)公司趁機(jī)以商品名DBI將苯乙雙胍推入市場(chǎng),一舉成為雙胍類(lèi)降糖藥的“老大”。不久,丁雙胍也在德國(guó)成功上市。彼時(shí),二甲雙胍才剛剛進(jìn)入法國(guó)市場(chǎng),在整個(gè)歐洲市場(chǎng)的占額還很小,加上降糖效果比不上苯乙雙胍,可憐的二甲雙胍再次遭到冷遇。

“人無(wú)千日好,花無(wú)百日紅”,風(fēng)靡一時(shí)的苯乙雙胍也有跌落神壇之日。1968年,有研究表明苯乙雙胍可增加心血管疾病的病死率,隨后它導(dǎo)致乳酸中毒的風(fēng)險(xiǎn)也被美國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)。1973年起,苯乙雙胍的銷(xiāo)量開(kāi)始減少并于1978年底在美國(guó)退市,與此同時(shí),歐洲大部分市場(chǎng)也暫停了苯乙雙胍和丁雙胍的銷(xiāo)售。

按常理,這本該是二甲雙胍東山再起的絕佳時(shí)機(jī),可人們從沒(méi)忘記二甲雙胍也是雙胍類(lèi)物質(zhì)的事實(shí),因而它也受到“牽連”,再次陷入艱難處境之中,直到一場(chǎng)科學(xué)思維的變革才擊破人們對(duì)二甲雙胍的深深偏見(jiàn)——循證醫(yī)學(xué)(evidence-based medicine,EBM)。

所謂循證醫(yī)學(xué),它主張決策和政策皆應(yīng)盡可能根據(jù)證據(jù),而非單單依據(jù)從業(yè)人員、專(zhuān)家或管理者的信念,盡管這一概念在20世紀(jì)90年代才正式提出,但是一些長(zhǎng)時(shí)間、大樣本、多中心、隨機(jī)對(duì)照的大型臨床研究早就已經(jīng)開(kāi)始,其標(biāo)志事件就是糖尿病研究史上具有里程碑意義的“英國(guó)前瞻性糖尿病研究(United Kingdom Prospective Diabetes Study,UKPDS)計(jì)劃”。

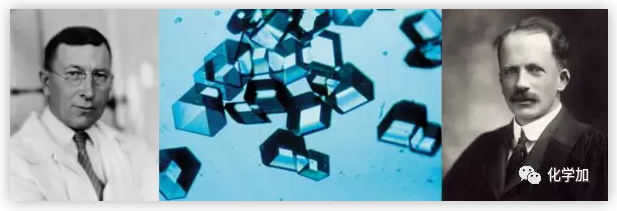

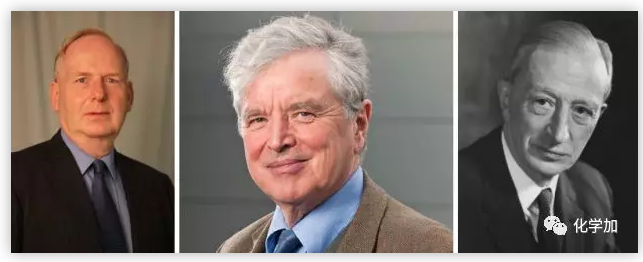

這項(xiàng)計(jì)劃由牛津大學(xué)Turner教授與Holman教授主持,從1976年開(kāi)始設(shè)計(jì)籌備直到1997年結(jié)束,共歷時(shí)20余年,迄今仍是耗時(shí)最長(zhǎng)的一次醫(yī)學(xué)研究。1998年研究報(bào)告發(fā)表于國(guó)際頂級(jí)醫(yī)學(xué)期刊《柳葉刀》,報(bào)告充分肯定了二甲雙胍的降血糖作用同時(shí)還證實(shí)了它在保護(hù)心血管方面的作用,這一報(bào)告極大推動(dòng)了二甲雙胍成為治療T2DM的一線藥物。而在此之前,還要提到另一位英國(guó)醫(yī)生西姆沃斯(Harold Himsworth),他提出的糖尿病現(xiàn)代分型成為國(guó)際共識(shí),人們也認(rèn)識(shí)到2型糖尿病屬于非胰島素依賴(lài)型,二甲雙胍對(duì)此類(lèi)疾病效果優(yōu)異。

推動(dòng)二甲雙胍成為治療T2DM一線藥物的科學(xué)家(左起:Holman、Turner和Himsworth)

否極泰來(lái),浮浮沉沉的二甲雙胍終于被“正名”迎來(lái)屬于自己的春天,并且平步青云迅速登上頂峰。1994年,經(jīng)FDA批準(zhǔn),二甲雙胍進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),并由知名藥企百時(shí)美施貴寶(Bristol-Myers Squibb,BMS)生產(chǎn)正式在美國(guó)上市。2005年,國(guó)際糖尿病聯(lián)盟(IDF)建議將二甲雙胍作為2型糖尿病的初始降糖藥物。2011年,二甲雙胍被列入世界衛(wèi)生組織基本藥物清單。

如今,二甲雙胍已成為全世界處方量最大的口服降糖藥,每年市場(chǎng)銷(xiāo)量都在增加,稱(chēng)之為“神藥”毫不為過(guò)。上市六十余載后,二甲雙胍的作用機(jī)制和更多的藥理功效仍在研究和開(kāi)發(fā)之中,其中較早被注意到的是其對(duì)心血管的保護(hù)作用。此外,二甲雙胍的抗腫瘤作用、治療多囊卵巢綜合征作用、治療甲狀腺疾病作用、神經(jīng)保護(hù)作用等也相繼被報(bào)道并取得一定進(jìn)展。

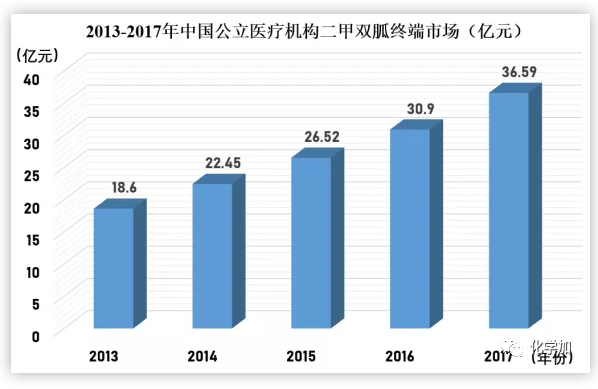

近年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)二甲雙胍終端市場(chǎng)(數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng))

雖然二甲雙胍不是直接來(lái)源于自然界的天然產(chǎn)物,但它離不開(kāi)人們對(duì)天然產(chǎn)物山羊豆堿的研究積累和長(zhǎng)期關(guān)注。天然產(chǎn)物來(lái)源廣泛、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,蘊(yùn)藏著豐富的活性與多樣的藥用可能。作為大自然對(duì)人類(lèi)的無(wú)私饋贈(zèng),直到今天,天然產(chǎn)物仍然是發(fā)現(xiàn)治療重大疾病的藥物或重要先導(dǎo)化合物的主要來(lái)源,隨著多學(xué)科的相互滲透與交叉,尤其是天然產(chǎn)物研究與分子生物學(xué)的結(jié)合日益緊密,天然藥物開(kāi)發(fā)迎來(lái)了一個(gè)新的黃金時(shí)期,相信未來(lái)會(huì)有更多的藥物被發(fā)現(xiàn),為人類(lèi)健康事業(yè)做出貢獻(xiàn),二甲雙胍也定會(huì)在未來(lái)煥發(fā)新的活力。

撰稿人:Geronimo

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn