圖1. André S. Dreiding (June 22, 1919 - December 24, 2013) (圖片引自資料[1])

一、Dreiding教授簡介

André S. Dreiding教授出生于瑞士一個具有東歐血統的家庭,并在蘇黎世完成了高中學業。他20歲生日過后不久發生了德國對波蘭的入侵,第二次世界大戰爆發,出于安全方面的考慮,他決定前往美國深造。他在哥倫比亞大學接受了化學本科教育,之后又獲得了碩士學位。在新澤西Hoffmann-La Roche擔任了研究助理兩年后,他在密歇根大學安娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor)Werner Emmanuel Bachmann教授手下繼續進行研究,并于1947年獲得博士學位,隨后又以Rackham and Lloyd Postdoctoral Fellow的身份在那待到1949年。1949至1954年間,他在Wayne University的 Detroit Institute of Cancer Research任助理教授,1951年Bachmann教授去世后,他還接管了密歇根大學的教學和研究工作,直到1952年。1954年,Dreiding返回瑞士進入蘇黎世大學,在那他擔任教授直至1987年退休,之后成為榮譽退休教授。[1]

二、Dreiding模型發明的背景

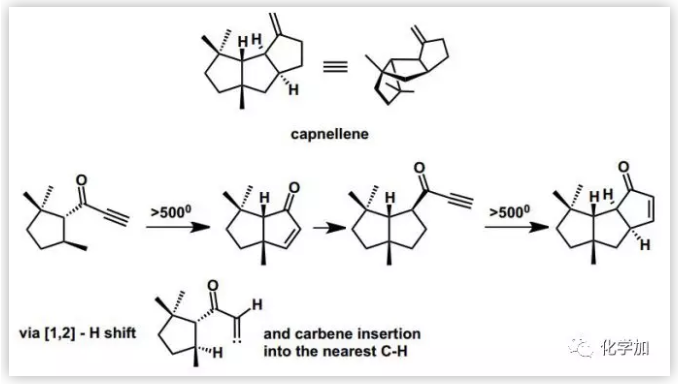

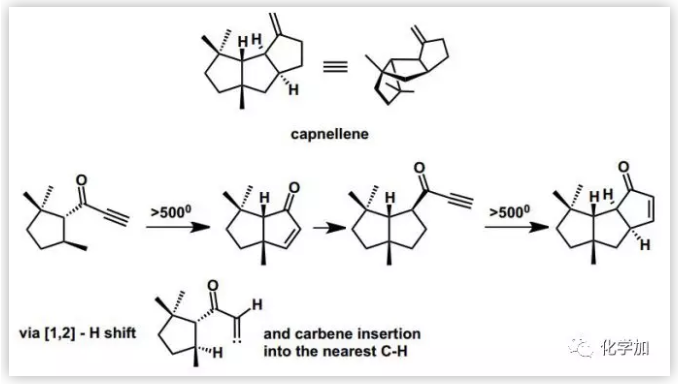

圖2. Dreiding課題組的合成目標之一的倍半萜capnellene(圖片引自資料[1])

Dreiding教授研究涉及有機化學的多個方向,包括立體化學,天然產物結構鑒定,全合成以及生源合成等,他的合成關注于那些在立體化學上具有挑戰性的分子,比如利用α-炔酮環化制備了復雜的倍半萜(如圖2)。而他對諸如分子絕對構型還有構象等立體化學問題的興趣源自其攻讀博士學位期間所做的甾體以及相關十氫萘環的結構闡明與合成方面的工作。[2]

圖3. 左:Dreiding發表在Helv. Chim. Acta.上關于立體模型的論文(圖片引自資料[3])右:Sigma出售的Dreiding模型(圖片來源于網絡)

五十至六十年代,立體化學領域取得了重要的進展。當時,計算機,光密度計和衍射儀已經得到了發展,晶體結構逐漸變得越來越容易獲得。Derek H. R. Barton與Odd Hassel也確立了構象分析的概念與方法且將其有效地應用于分子反應活性的研究,兩人也在1969年分享了當年的諾貝爾化學獎。而另一方面,由于技術水平發展所限,波譜學方法尤其是核磁共振技術還尚未有機會在結構闡明方面發揮巨大威力。在這個背景下,已經回到蘇黎世大學的Dreiding教授相信,日常的有機化學研究需要實物分子模型。模型的引入可以讓研究者方便地觀察動態的立體化學過程,分子在空間中的結構排布以理解反應中選擇性,同時也提供了對分子合成方法的見解。于是,1959年Dreiding在Helvetica Chimica Acta上發表了一篇詳細介紹如何利用金屬管和配件桿簡便裝配四面體碳原子和各種官能團的論文,該文也標志了Dreiding立體模型的發明。[3]他同樣申請了該項技術的專利,而相應的模型產品最初則由Buchi生產,Dreiding立體模型產品在學術界得到廣泛使用并備受青睞,見圖3。

三、Dreiding模型的特點

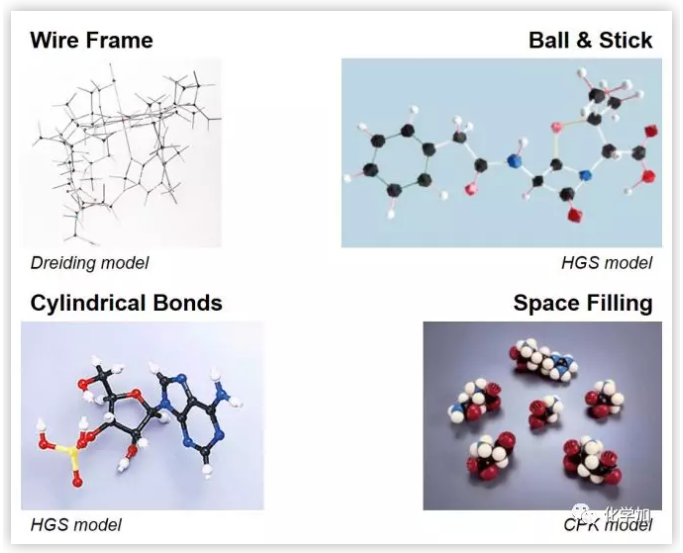

圖4. Dreiding立體模型與其他類型的分子模型(圖片來源于網絡)

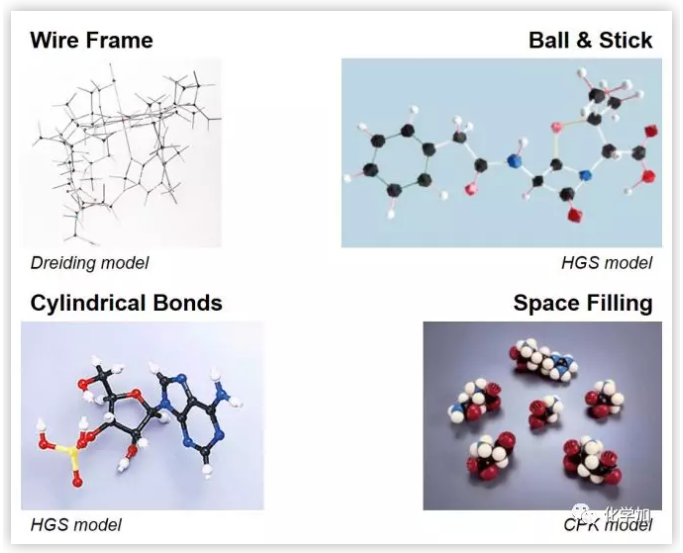

Dreiding模型是由細長的不銹鋼的管和桿組成的骨架模型,與其他類型的分子模型,如球棍模型(Ball & Stick Model)不同(如圖4),模型中的原子不是由球表示,而是由管的交點所表示,以不同的顏色來區分原子種類。由于鋼管代表了化學鍵,因此Dreiding模型關注的是原子間鍵的幾何形狀,而不是原子本身。Dreiding模型雖然不是第一個骨架模型,但卻是首個摒棄了早期模型——如John Kendrew的蛋白質模型——中所使用的那種連接,取而代之采用不銹鋼管來促成連接的模型,用的既有空心管,也有與管子匹配的稍窄的實心桿。這樣的連接方式使得整個模型看上去十分簡潔,并且也比其他模型更加便于組裝,以環己烷分子為例,Dreiding模型只需要6步即可拼裝完成,而其他模型則需要18步。使用時將模型中桿和管進行旋轉就可以顯示分子構象的變化,從而闡明構象分子中的立體化學因素,同時也可用于機理研究。

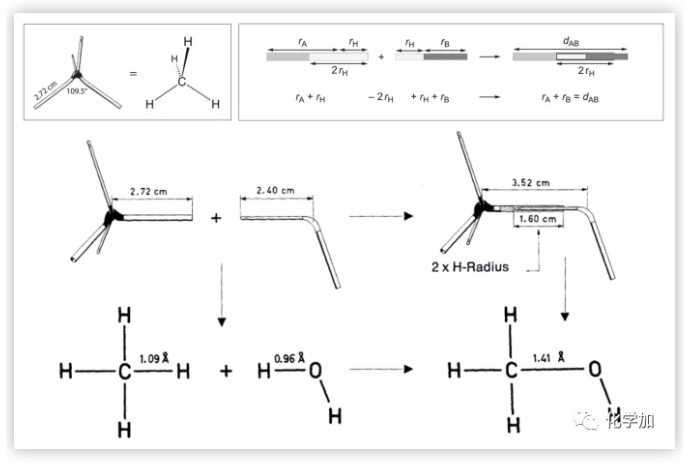

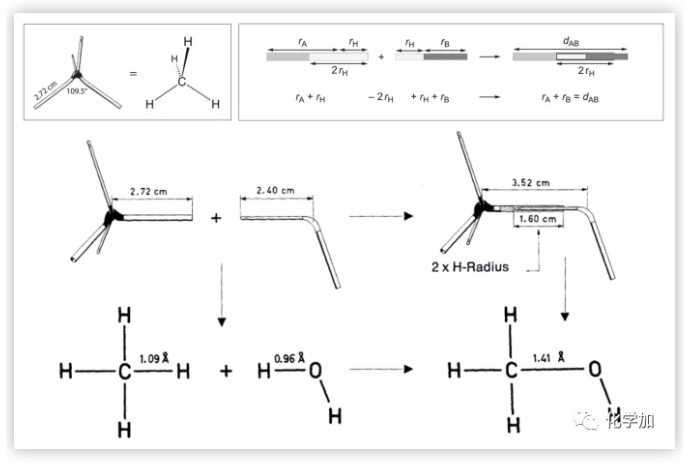

圖5 . 上:Dreiding模型碳元素基本元件以及拼接原理的示意圖(圖片引自資料[5])下:通過C-H與O-H鍵的結合形成C-O鍵(圖片來源于網絡)

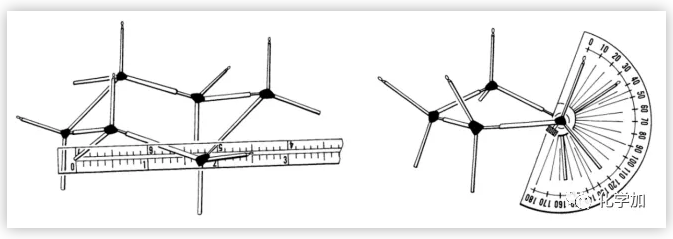

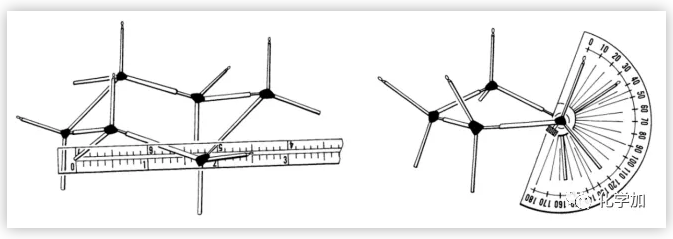

Dreiding模型是在前人基礎上設計的,進行改進時他將以下認知納入了自己的設計:兩個原子A與B之間共價鍵的鍵長dAB可以劃分為兩個共價鍵半徑rA和rB,這些半徑是恒定的可加值。對于模型的基本元素,他沒有采用孤立的原子,而是使用的它們對應的最簡單的氫化物,比如四面體碳采用的是甲烷,三價氮使用的是氨。如圖5上方左側所示的是碳元素基本單元的結構,從其結構中心到一個管子的一端的距離,是以1:0.4×10-8的比例代表了精確的C-H鍵長,并且鍵角也對應于真實的觀測值。圖5上方右側所示,每個空心管從末端量起,在兩個共價氫原子半徑的地方有個阻止裝置,可以確保當兩個元素拼合時,得到的是正確的縮放長度。[4]圖5下方則以Dreiding模型中碳與氧的基本元件中C-H與O-H鍵的結合演示了甲醇分子中C-O鍵的形成。正因為如此,Dreiding模型是精確度相當高的三維立體模型,可以用于測量空間間距以及二面角等,這使得研究人員在技術條件有限的年代可以便捷地獲得可靠的結果,如圖6。

圖6. 左:使用校準的埃米刻度尺以埃米為單位來測量非鍵合原子之間的距離 右:使用量角器測量角度(圖片來源于網絡)

我們雖然沒法涵蓋Dreiding模型所有可能的用途,但是根據當年生產商提供的說明,在此也可以羅列出它最重要的一些功能:[4]

–立體化學分析

–異構分析

–對稱性推斷

–構象分析

–動態反應分析

–通過過渡態可視化研究反應機理

–研究空間位阻

–分析受軌道對稱性控制的立體專一性反應

–解釋NMR中的耦合常數和磁場效應

–分析旋光光譜和圓二色譜中的手性規則

–確定手性和螺旋性

下面我們以天然產物結構研究中的經典分子strychnine為例,選取一個關于它的絕對構型的例子簡單說明一下Dreiding模型在那個年代有機化學研究中展現出的作用。如果讀者對五十年代末六十年代初的有機化學研究環境有所了解的話就會知道,雖然那時天然產物結構解析與全合成研究蓬勃發展,但是與今天各種技術層出不窮的情況截然不同的是,當時化學家用以表征化學物的手段相當有限。光譜方法只有紫外以及紅外可用,另外加上元素分析,熔點以及旋光等重要的理化常數,而目前普及的核磁以及質譜等手段還沒有在當年的實驗室裝備起來。因此,結構鑒定主要依賴于將未知結構天然產物化學降解,轉化為已知組成和構型的化合物而實現。

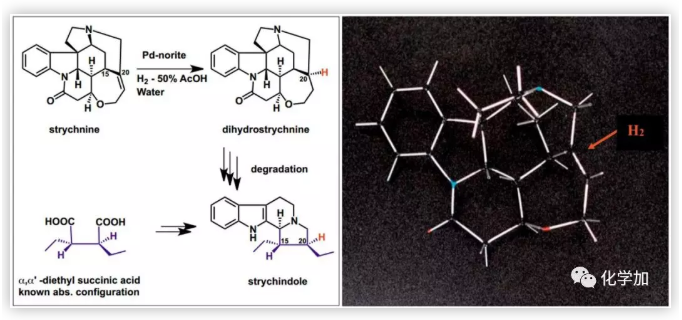

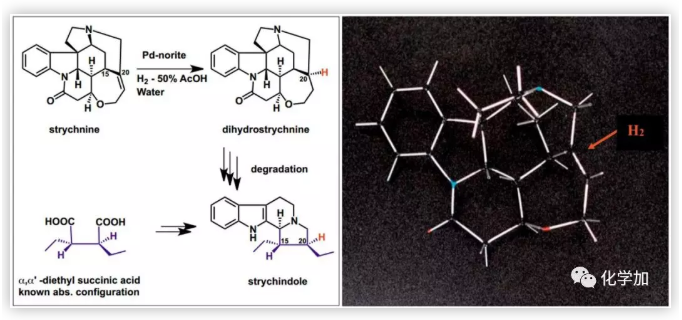

圖7. 左:測定strychnine的絕對構型 右:strychnine的Dreiding模型,紅色箭頭顯示了氫氣加成到C20雙鍵的方向(圖片引自資料[1])

如圖7左側所示,當時的研究表明strychnine用鈀進行氫化后得到dihydrostrychnine,繼續降解后可得strychindole。而strychindole則可以由絕對構型已知的α,α'-二乙基琥珀酸合成獲得,這樣就確定了strychindole分子中C20的絕對構型。由于strychnine的相對構型已經從Woodward的全合成中獲得,[5]Strychnine的絕對構型由此可以最終確定。讓實驗人員驚訝的結果是strychnine的氫化過程只給出了單一的產物。然而,如果他們用了Dreiding模型的話,那他們會立即領悟甚至預測到這個結果。這是因為如圖7右側所示,催化劑只能從雙鍵的si面進行反應,而另一個面則被含氮的五元環屏蔽了。[1]

五、Dreiding模型的局限

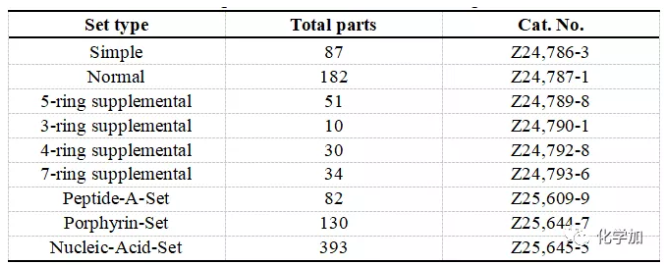

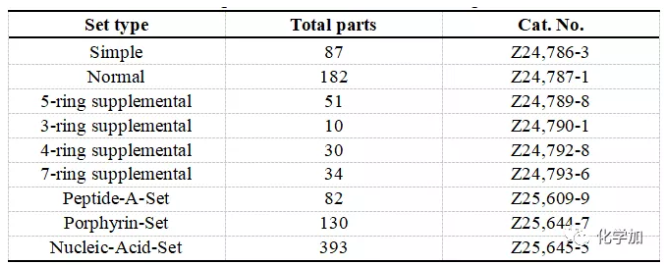

雖然Dreiding模型在學術界得到了廣泛的使用與認可,但是由于其本身采用不銹鋼制作,成本較高,一般用戶難以承受。據Sigma早年的目錄價格顯示,2002年時僅僅Dreiding模型中最基礎的Simple Set的單套售價就接近八百美元,這個價格對于個人用戶來說十分昂貴。此外Dreiding模型的尺寸對于教學使用來說仍然偏小,在有機教學中應用沒有如研究中那么廣泛。針對這些局限,哈佛大學的L. F. Fieser在六十年代時候曾經提出過替代解決方案,基于Dreiding模型的設計,制作了新的以Lexan(聚碳酸酯), 聚乙烯以及鋁為材料的適合于學生使用的平價模型。[6] Fieser模型沒有Dreiding模型的精度和可操作性,并且官能團以及結構類型也很有限,適合初學者入門使用。目前來說,由丸善出版的同樣是骨架模型的HGS立體化學模型在研究人員中使用較廣,其由高強度的聚縮醛樹脂制成,雖然精確度不如Dreiding模型,但已經能滿足大部分研究需求,價格也為個人購買所能接受。根據Sigma網站最后于1997年更新的信息可以看到,出售的Dreiding模型有87件的Simple套裝以及182件的Normal套裝,由于Dreiding模型缺乏單個鍵靈活性,所以需要特殊的單元來模擬環丙烷和環丁烷環及其他雜環等效物,因此還提供了各種不同環類型的補充包(如表1)。然而多年前Dreiding模型在正規銷售渠道就已售罄,只能偶爾在一些二手交易網站上看到轉售信息,對于想要購買或者補充相關模型的人來說非常困難。為了解決這一困境,提高閑置模型的利用率,以期讓更有需要的研究人員獲得想要的Dreiding模型,伊利諾伊大學芝加哥分校藥學院(College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago)啟動了Dreiding模型交換(Dreiding Model Exchange)項目,為有意愿出售以及獲取模型的人提供了一個溝通平臺。[7]

表1. Sigma出售的不同套裝的Dreiding模型

六、結語

在Dreiding教授去世之后,他的女兒Karin Dreiding博士向蘇黎世大學化學系進行了捐贈,其中既包括了Dreiding教授的原始模型,也有他在生前精心收集的其他分子模型。為此,蘇黎世大學化學系在2017年11月舉辦了主題為“André Dreiding: A Fascinating Journey Encapsulated by Molecular Models”的展覽,以展示分子模型在現代化學研究中顯現出的重要性以及Dreiding教授畢生為此所做出的貢獻(圖8)。[8]

圖8. “André Dreiding: A Fascinating Journey Encapsulated by Molecular Models”展覽(圖片引自資料[8])

[1]Woggon, W.-D. Chimia 2014, 68, 575.[2]Bachmann, W. E.; Dreiding, A. S. J. Org. Chem. 1948, 13, 317.[3]Dreiding, A. S. Helv. Chim. Acta 1959, 42, 1339.[4]Hermann, K. Chimia 2009, 63, 551.[5]Woodward, R. B.; Cava, M. P.; Ollis, W. D.; Hunger, A.; Daeniker, H. U.; Schenker, K. J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 4749.[6]Fieser, L. F. J. Chem. Educ. 1963, 40, 457.[7]McAlpine, J.; Pauli, G. Chem. Eng. News 2010, 88, 6.[8]https://www.chem.uzh.ch/en/events/special/Dreiding-Exhibition/Dreiding-Exhibition.html#bild-4-1.