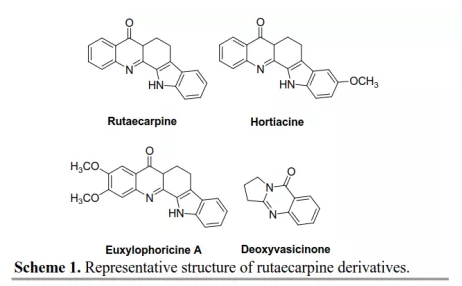

含喹唑啉酮結(jié)構(gòu)的生物堿廣泛存在于天然產(chǎn)物中,如rutaecarpine、hortiacine、euxylophoricine A和deoxyvasiconeone(Sheme 1)顯示出多種活生物性包括抗炎、抗腫瘤、抗血栓形成、抗肥胖等。Rutaecarpine是從中藥吳茱萸中分離得到的,而deoxyvasicinone則源于駱駝蓬。

(圖片來源:Green Chem.)

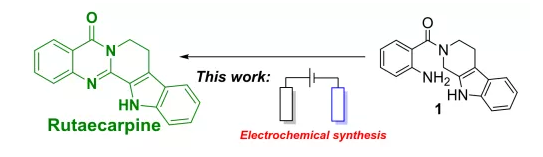

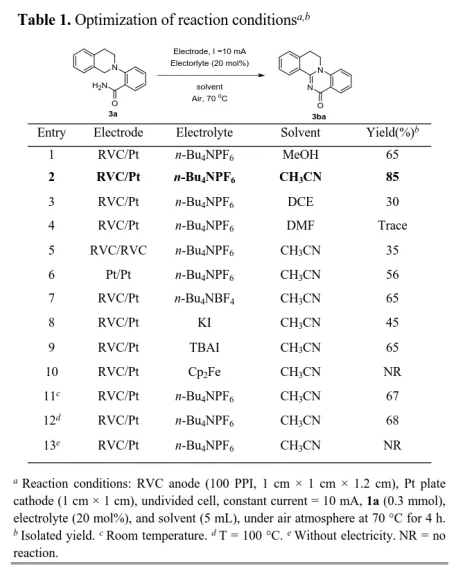

傳統(tǒng)上,吳茱萸次堿需要通過多步反應合成且涉及特殊試劑(Scheme 2, Paths A和B)。近年來,化學家們已經(jīng)開發(fā)出多種簡單的方法合成吳茱萸次堿。例如,蘇偉平課題組在當量的EDCI的作用下實現(xiàn)了吳茱萸次堿的合成(Scheme 2, Paths C)。王進欣課題組和鄭柯課題組在當量氧化劑存在下通過交叉脫氫偶聯(lián)反應(CDC)實現(xiàn)了吳茱萸次堿的合成(Scheme 2, Paths D)。然而,過量的氧化劑會造成環(huán)境污染,并且過度氧化會影響反應的收率。因此,仍有待開發(fā)吳茱萸次堿天然產(chǎn)物的綠色合成方法。

(圖片來源:Green Chem.)

CDC反應具有高原子經(jīng)濟性,是構(gòu)建化學鍵的有效方法,但該反應需要化學計量的氧化劑或貴金屬作為催化劑。有機電化學是有機合成的重要組成部分,可以在溫和條件下進行反應,從而取代氧化劑和還原劑的使用。因此,有機電化學為實現(xiàn)CDC反應提供了新的途徑。此外,化學家已經(jīng)利用CDC反應來構(gòu)建C-C、N-N、C-N和其他鍵,并且廣泛用于構(gòu)建天然產(chǎn)物的各種母核骨架如萜類、噻二唑類和喹唑啉酮類化合物。例如,通過電化學合成甲酰基取代的吲哚是制備isocryptolepine的重要中間體。基于文獻以及前期關于電化學CDC反應的研究,廣西師范大學潘英明-唐海濤課題組通過電化學方法在無金屬和氧化劑參與條件下實現(xiàn)了含氮雜環(huán)(包括茱萸次堿)的合成。

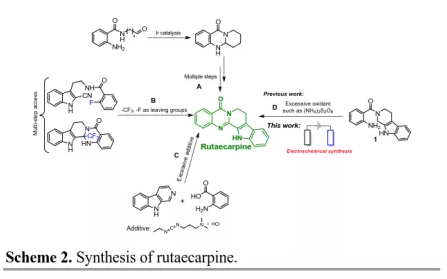

首先,作者以2-(3,4-二氫異喹啉-2(1H)-基)苯甲酰胺(3a)為底物,考察了各種反應條件(包括溶劑、電極、溫度和電解液)對反應結(jié)果的影響(Table 1)。作者以n-Bu4NPF6(20 mol%)的甲醇溶液作為電解質(zhì),其中網(wǎng)狀玻璃態(tài)碳(RVC)作為陽極、Pt作為陰極,在10 mA恒定電流作用下,分離得到目標產(chǎn)物3ba(65%)。隨后,作者考察了溶劑如CH3CN、DCE和DMF,發(fā)現(xiàn)CH3CN是最佳溶劑,可以85%的收率得到產(chǎn)物;當用DCE或DMF代替CH3CN后,收率不會提高。在RVC同時充當陽極和陰極時,產(chǎn)物收率為35%;在Pt同時充當陽極和陰極時,產(chǎn)物收率為56%。當用n-Bu4NBF4為電解質(zhì)時,由3a合成得到3ba(65%);當n-Bu4NPF6分別用KI和TBAI替代后,3ba的收率分別為45%和65%;當用二茂鐵代替n-Bu4NPF6后,未得到任何產(chǎn)物。無論在100 ℃還是室溫條件下,產(chǎn)物收率均不理想(3ba,收率分別為67%和68%),并且在不通電情況下未檢測到產(chǎn)物。此外,作者還篩選了其他電解質(zhì)和電極材料,但并未獲得更好的結(jié)果。

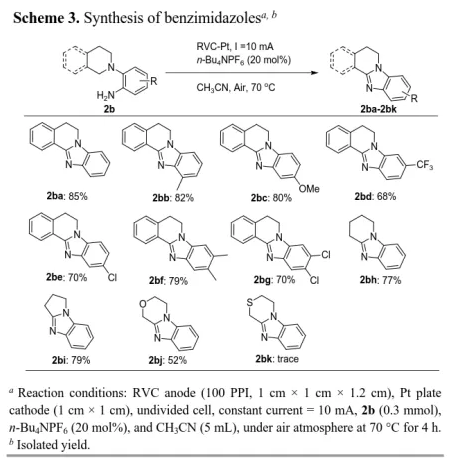

在優(yōu)化的反應條件下,作者通過CDC反應研究了苯并咪唑的合成,首先考察了苯胺的苯環(huán)上取代基的影響(Scheme 3)。在苯環(huán)不同位置含有不同取代基的底物均可以良好的收率得到苯并咪唑產(chǎn)物,而引入吸電子基團(CF3)后導致收率降低(2bb-2be)。當苯胺的苯環(huán)被二取代后,得到預期產(chǎn)物2bf(79%)和2bg(70%)。隨后,作者通過用哌啶和吡咯烷取代四氫異喹啉部分來探索反應的底物范圍。對于2-(哌啶-1-基)苯胺(2bh)和2-(吡咯烷-1-基)苯胺(2bi),均具有良好的收率,而2-嗎啉代苯胺(2bj)的收率中等;當?shù)孜锸?/span>2-硫代嗎啉基苯胺時,只得到痕量的產(chǎn)物2bk。

兩種喹唑啉酮的合成(Scheme 4):作者以2-氨基苯基酮衍生物為底物,在優(yōu)化的反應條件下將(2-氨基苯基)(3,4-二氫異喹啉-2(1H)-基)甲酮、(2-氨基苯基)(6,7-二甲氧基-3,4-二氫異喹啉-2(1H)-基甲酮和(2-氨基苯基)(6,7-二氫噻吩并[3,2-c]吡啶-5(4H)-基)甲酮進行CDC反應,分別得到產(chǎn)物3aa(85%)、3ab(82%)和3ac(80%)。隨后,作者以(2-氨基苯基)(吡咯烷-1-基)甲酮和(2-氨基苯基)(1,3,4,9-四氫-2H-吡啶并[3,4-b]吲哚-2-基)甲酮作為底物進行反應,分別以良好的收率得到目標產(chǎn)物吳茱萸次堿和deoxyvasicinone。最后,作者考察了各種2-氨基苯甲酰胺衍生物。當以2-(3,4-二氫異喹啉-2(1H)-基)苯甲酰胺為底物時,可以82%的收率得到目標產(chǎn)物3ba;此外,4-氯-2-(3,4-二氫異喹啉-2(1H)-基)苯甲酰胺和2-(3,4-二氫異喹啉-2(1H)-基)-4-甲基苯甲酰胺也是合適的底物,均可以優(yōu)異的收率得到產(chǎn)物3ca和3da。4-取代苯甲酰胺的反應也具有良好的收率,5-氯-2-(3,4-二氫異喹啉-2(1H)-基)苯甲酰胺可以73%的收率得到3ea。

(圖片來源:Green Chem.)

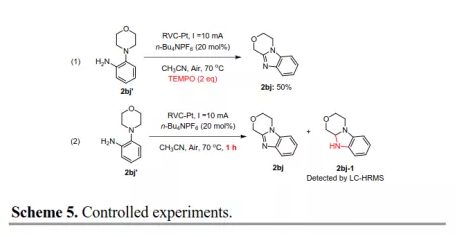

為了闡明反應機理,作者開展了以下實驗(Scheme 5)。當加入TEMPO時,得到目標產(chǎn)物2bj的收率(50%)與標準條件下的收率(52%)無顯著區(qū)別。因此,作者排除了自由基機制的可能性(Scheme 5, Eqn. 1)。接下來,作者認為苯并咪唑啉是反應中間體。當縮短反應時間時,作者通過HR-MS(ESI)檢測到2bj-1(Scheme 5, Eqn. 2)。

(圖片來源:Green Chem.)

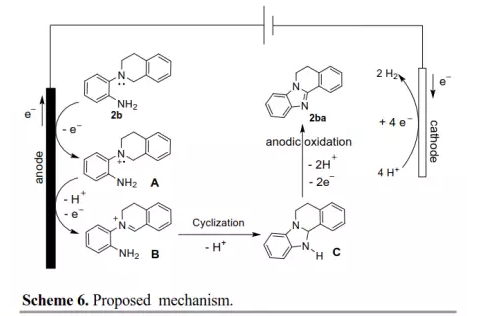

基于前期的研究,作者提出了初步的反應機制(Scheme 6)。在陽極表面,化合物2b失去一個電子形成陽離子自由基A,陽極氧化產(chǎn)生亞胺離子中間體B;隨后,B經(jīng)分子內(nèi)環(huán)化產(chǎn)生苯并咪唑啉中間體C;最后,C在陽極上被氧化形成目標產(chǎn)物2ba;在陰極表面,質(zhì)子被還原成H2以實現(xiàn)反應循環(huán)。

(圖片來源:Green Chem.)

小結(jié):潘英明-唐海濤課題組利用有效且環(huán)境友好的電化學交叉脫氫偶聯(lián)構(gòu)建C=N鍵,并在溫和的電氧化條件下成功合成了deoeyvasicinone和天然產(chǎn)物吳茱萸次堿,為電化學脫氫交叉偶聯(lián)在天然產(chǎn)物全合成中的應用提供了理想的策略。

撰稿人:爽爽的朝陽

聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn