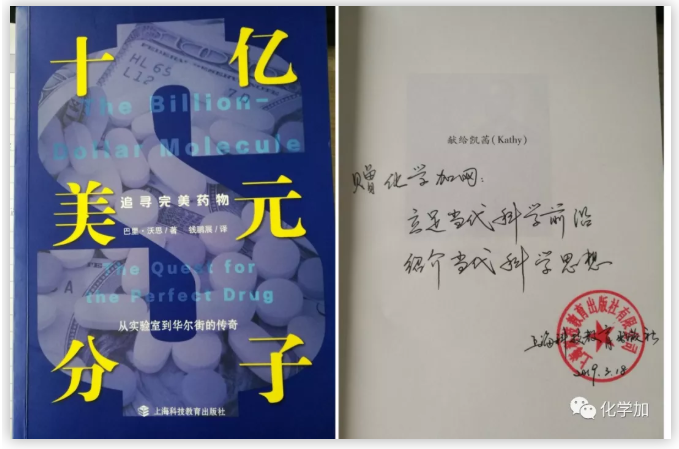

上海科技教育出版社贈書化學加網

一個神跡

1948年9 月,一名患有嚴重的風濕性關節炎的29歲的女性,第一次接受了?“可的松”的臨床試驗。

此前,她甚至不能在床上翻身。她當時已經試過了大量的青霉素、鏈霉素、金鹽還有血清,但都沒有用。

使用“可的松”三天后,她就能把手舉過頭頂了。

又過了四天,她就能去購物了,她說:“我這輩子從沒如此舒服過!”

從沒有一種藥物能像這樣治療各種可怕的慢性絕癥,?“可的松”的藥效簡直有如神跡,可是當時它的運作原理卻還沒有解開。

為了防止有人質疑藥效的神奇,醫生將14例患者康復的故事拍成了一部小電影。

電影中一個曾經不能走路的女人雀躍著走下樓梯;一個曾經身上痛得不能被人觸碰的男性患者開始跳舞……

40年后,有人回憶起這部電影,依然感嘆:“那是我一生中見過的最激動人心的景象!”

但是,這么神奇的藥物,在當時卻沒有辦法量產。

1944年,科學家以牛膽汁為原料,合成了微量的?“可的松”。但合成路線一共有42步化學反應,總產率低于萬分之一,在工業上沒有價值。

據估算,按照該方法,每個患者每年需要消耗14600頭牛,每克?“可的松”的價格約160美元,超過金價100倍。

十億美元分子

The Billion-Dollar Molecule

藥企默克又砸了許多經費,到1948年時才勉強拿到了10克?“可的松”。第一位接受治療的女患者一個人就用去了整整6克。

此后,科學家開始努力簡化合成步驟,最后默克公司的蒂什勒,將合成路線控制到成本可以接受的步數:26步。

但?“可的松”依然是有史以來合成路線最復雜的商業化化合物。

今年最火的國產電影《我不是藥神》中的天價抗癌藥,讓“藥太貴”“醫療改革”等話題再度進入公眾的視野。

普通百姓病不起、死不起、因病返貧、高價藥不堪重負的現實困境,讓每個人都心生唏噓。“天價藥”,往往導致一病致貧,為看病傾家蕩產,一人生病,拖垮全家的結局。

但是“天價藥”的誕生,真的是因為藥企僅僅追求利潤,良心缺失嗎?

我想,讀過可的松的故事也許你能理解,事實并沒有如此簡單。

微生物淘金熱

1928年,青霉素的誕生宣告了微生物是藥學新的樂土以后,美國藥企就像淘金潮時的工人般瘋了似的尋找下一代抗生素,希冀從腳底的泥土中發現讓他們富有且光榮的夢想之藥。

每家藥企都開始篩選土樣,試圖采集地球上每一寸土壤,發現對手錯過的分子,然后申請專利。

施貴寶給員工發放樣品瓶,并以報銷一半機票的方式鼓勵他們在度假時繼續采樣。

頭孢菌素這一廣譜抗生素就是一位意大利細菌學家在撒丁島上一處排污口發現的。

堆肥、腐殖質、污泥、沼澤、工地、酒窖、潟湖,微生物在哪里繁盛,科學家就跟到哪里。

大的藥企有這樣的經費,而小的藥企就很難承受這樣高昂的費用了。

十億美元分子

哈佛出身的喬舒亞·博格決定改變這樣的現狀,盡管藥物研發先驅創造了系統篩選藥物的范式,將制藥業帶入了現代。

但是他們還不能隨心所欲地提高藥效,他們沒得到終極大獎:依靠非凡的想象力去控制分子。

這就是博格的目標,這一堅定的、永不褪色的理想一直驅使著他。

他建立了福泰制藥,想要基于結構,理性地設計藥物。可這需要更加高昂的費用。

錢錢錢

科學家和運動員不同,他們不直接競賽,他們很少能知道他們的對手是誰、進展如何,他們依靠謠言與小道消息。

科研往往是積年累月無窮無盡的失敗,突然間命運垂青,就會大有進展,不然就似乎是永恒的黑暗。這種節奏在其他任何領域都只會令人發瘋。

而且,醫藥公司還與其他的創業公司不同,決定一款新產品什么時候上市的是食品藥品監督管理局。一家生物醫藥創業公司可能在經歷了耗資巨大的多年開發后,發現他們拿不出任何產品。

還可能有專利侵權、無法預料的技術變革、無窮無盡的產品安全問題……最可能發生的情況就是徹頭徹尾的失敗。

The Billion-Dollar Molecule

福泰每天24小時、全年365天持續地燒錢。在創業初期,他們每日運營花銷就高達3萬美元。在賣出第一顆藥丸前,他們大概需要籌集兩次總統競選那么多的錢。

唯一能滿足他們的地方就是華爾街。

于是博格只能在沒有任何產品的情況下,販賣理念,尋找投資者來尋求上市。

“向制藥界宣戰”

可想而知,當藥企開發出一個可以使用的藥物時,考慮到前期的投入,華爾街的壓力,藥品定價不可能平易近人。

而且美國審批仿制藥的步伐不夠快,導致有的企業靠買斷手段可以壟斷市場,乘機抬高藥價。

圖靈藥業就因為利用其買斷了市場獨家經營的產品對老藥漲價50倍之多,引發眾怒。

美國政府也并非放任不管,他們也一直在進行醫療改革。

克林頓政府認為醫療改革最好的方法就是“向制藥界宣戰”。希拉里在競選時就曾經承諾她將在藥價控制方面制定一些實質性的措施,那就是“控制藥價”。

而且藥企一直是聯邦檢察官們的“最愛”,各藥企因欺騙政府經費、賄賂醫生和醫院、為未經批準的適應證做廣告、強迫療養院的病患吃抗抑郁藥、試圖從過了專利保護期的產品中榨取超額利潤等事情,賠付了天文數字的罰款。

追尋完美藥物

2015年以后,中國的醫保制度也發生了翻天覆地的變化,國家藥品價格談判、特藥進醫保、進口藥物零關稅……大大降低了重病患者的負擔。

也許我們可以期待,一切會更好。

如果你想了解更多制藥界的內幕,了解那里的波詭云譎和貪得無厭,以及他們如何籌錢,如何花錢,如何掙錢?打開《十億美元分子》,里面有你想知道的答案。

一本優秀的科普/紀實文學作品,本書有四大看點:

1. 跌宕:一部激動人心的創業史

哈佛大學化學系博士畢業,就職于世界上首屈一指的藥企——默沙東,35歲時成為基礎化學部門的高級主管,被認為是執掌默沙東每年10億美元研究經費的有力人選。誰也不會想到,坐在這樣一個極有權勢位子上的人會突然辭職去創立一家新藥企,去與他的前雇主為敵,去與所有的藥企一爭天下。

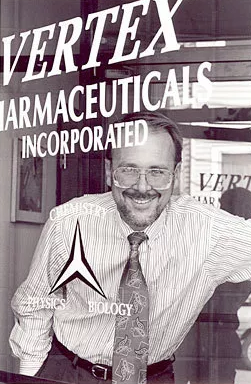

他就是本書的主人公——喬舒亞·博格,他所創建的企業就是福泰制藥(Vertex)。

福泰制藥以“基于結構設計藥物”為核心理念,成立于1989年,市值在2018年5月已達450億美元,位列世界藥企前30強。

然而回到30年前,成立之初的福泰沒有任何科研成果,只有十余個科學家,是一家僅有1000萬美元的風投資金、每周卻要燒掉近10萬美元的創業公司。

可是出乎意料的是,盡管創業期間挫折不斷,福泰還是在短短兩年內就上市了。

福泰如何籌錢,如何花錢,如何掙錢?

博格有什么特別的營銷技巧嗎?

博格如何適應從科學家到企業家的身份轉變?

創業藥企的人員配置是怎樣的?

博格如何管理他手下的科學家?

創業企業遇到問題時,應該如何決策?

《十億美元分子》也許能為你提供這一系列問題的答案。

2. 傳奇:一部群星閃耀的醫藥史

本書對于福泰的描述主要集中于它的創業初期(1989—1991)。然而,作者構建起的歷史框架卻遠不止這三年,他將20世紀醫藥史上諸多的大人物、大事件無縫編織于行文之中,精妙筆法著實令人佩服。

1918年全球性大流感爆發,《紐約時報》發表社論:“科學沒能保護我們。” 這一事件隨后成了傳統醫學演化至現代醫學的重要里程碑。

第二次世界大戰爆發,尋找藥物成了決定勝負的關鍵,美國與德國在制藥上的競爭也達到了白熱化。“為了在戰爭中生存下來,科學從社會的邊緣成為了主流。”

和平時期到來,新藥發現迎來了黃金時代。“科學不是干巴巴的習題,而是改變世界的利器。”

藥學界的傳奇馬克斯·蒂什勒、現代有機合成之父羅伯特·伍德沃德 、肝移植之父托馬斯·斯塔澤、默克(默沙東)公司的創始人喬治·默克將在書中悉數登場……他們都是醫學科學飛躍的見證者,也是這背后的推動者。

3. 平凡:藥企科學家的真實寫照

如果你認為《十億美元分子》只是一本講藥企創業順便科普一下藥物歷史及其設計的讀物,那這本書可能會給你帶來一點驚喜,它對人物的刻畫非常細致,甚至讓人有種在讀小說的錯覺。性格迥異的科學家碰撞在一起,帶著掙扎與信仰前行,使人讀著便不自覺地與這些人同悲同喜,擔心起他們的命運。

他們在開玩笑時是這樣的:

“生物化學家,”根據傳統定義,“就是對著生物學家談化學,對著化學家談生物,互相之間則討論女人的人。”

實驗不順時,他們如此安慰自己:

“科學家嘛,就是能承受永無止境失望的人。”

吐槽自己的時候,絕不嘴軟:

“我們的信條是?”

“悲傷!痛苦!煩惱!”

當然,偶爾也會爆發一下情緒:

“我他媽每天都要來上班,而這個搞銷售的王八蛋居然浪費了我一周時間才告訴我他不能給我我需要的!”

怎么可能沒有崩潰的時候:

“我要精神崩潰了,”他帶著哭腔大聲地說,“我就是想做完它,我就想回家,我做了個怪夢,夢見我把所有人殺了,我想離開這個破地方!這就是我每天的生活,我累了,我真的累了。”

伴隨著福泰的成長,有人得償所愿,有人默默退場,這就是最真實的藥企。

4. 沖突:好的科學與好的商業

“科學是一種榮譽,一種不容推卸的道德義務,把科學和金錢等量齊觀簡直是膽大妄為,絕對不可忍受。”這句話所定義的科學想必能引起很多人的共鳴,可是當科學進入商業的領域,科學與利益之間的關系卻顯得非常矛盾。

“科學循錢而至。”當某一領域的研究受到媒體的大肆宣傳、政府的資金支持,人人便趨之若鶩。比如當1987年艾滋病在全球各地爆發時,政府和藥企對此密切關注,研究經費大增,促生了一波科學浪潮。

在以前的申請書中,科學家通常以“可能用于治療癌癥”結尾,那時都改成了“可能用于治療艾滋病”。許多艾滋病研究公司也在那時迅速成立,再迅速地倒賣給華爾街。

博格進入的世界就是這般波詭云譎、貪得無厭。作為福泰的創始人,他清醒地意識到,征服疾病無法單靠“將人類從疾病與饑餓中解救出來,創造和諧美好的世界”這樣的崇高夢想,痛苦的科學、原始的恐懼,甚至是純粹的“貪婪”都會參與其中。

“你需要錢來做科研,但是你需要違背科學精神、營造幻境才能使你的項目顯得有競爭力,從而吸引到錢。”初期的福泰就處于這樣一個困境中。

這一場有關科學價值、夾雜著人性與道德的討論將《十億美元分子》的故事推向高潮。福泰將何去何從,令人期待!

值得一提的是,本書不同于其他企業傳記,它不僅是對往事的回憶,作者巴里·沃思在福泰成立之初就進入了公司,他與福泰的成員同吃同住,以生動的筆觸記錄了福泰的點點滴滴。

從沒有一位作家能像沃思一樣,那么深入地進入一家生物制藥公司。怪不得這本書被評為《財富》雜志最令人增長智慧的75本必讀書之一,媒體評論都是這樣的:

非常有趣……生動地描寫了個性沖突、巨額豪賭,以及對名望與財富的瘋狂追逐……沃思在深入幕后的調研中發現了許多很有趣的軼事。

——《華爾街時報》

此書所講述的福泰創業故事峰回路轉、跌宕起伏,很好地詮釋了見風使舵與不忘初心之并行不悖,值得每個創業者學習和借鑒。

——梁貴柏(資深制藥人)

制藥需要運氣,需要科學,也需要商業。當了解整個故事之后,我們面對“新藥是不是太貴”這個問題時,答案會更加全面。

——李治中(筆名菠蘿,癌癥科普大咖)

讓我們跟隨作者,一起見證藥學史上最動人心弦的篇章!

《十億美元分子——追尋完美藥物》

巴里·沃思(Barry Werth) 著

錢鵬展 譯

上海科技教育出版社2018年12月出版

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn