太陽能電池利用光生伏特效應將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能,是利用太陽能最為有效的手段之一。器件壽命和光電轉(zhuǎn)換效率(PCE)是決定太陽能電池的最終發(fā)電成本的兩個關鍵因素。近年來,有機無機雜化鈣鈦礦太陽能電池以其效率高、制備簡單、成本低的優(yōu)勢獲得了學術界和產(chǎn)業(yè)界的眾多關注。鈣鈦礦太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率在過去短短幾年內(nèi)迅速提升至23.7%,已經(jīng)超過了商業(yè)化的碲化鎘和銅銦鎵硒太陽能電池,是發(fā)展最快的一類薄膜太陽能電池。

然而,這類電池穩(wěn)定性欠佳,嚴重阻礙其商業(yè)化應用。相比于傳統(tǒng)無機光伏材料,如晶體硅(IV族)和銅銦鎵硒(I-III-VI族),有機-無機鹵化物鈣鈦礦材料中的組分如I–、MA+和Pb2+都是尺寸大帶電荷量少的離子,其晶格較軟,易受各種因素的影響,例如氧氣、水分、光照、加熱等。

鈣鈦礦太陽能電池器件壽命隨著封裝技術的發(fā)展而提升。但是正常工況下的光照、電場和熱輻射都會不可避免地引發(fā)材料本征性的蛻化行為,尤其是鈣鈦礦中的I–和Pb2+。一方面,I–很容易被氧化成I0,I0不僅是載流子復合中心,更為嚴重的是其會引發(fā)一系列鏈式化學反應,從而大大加速鈣鈦礦層的蛻化;另一方面,Pb2+在加熱或光照時易于被還原為金屬態(tài)的Pb0,成為深能級缺陷,嚴重影響器件的光電轉(zhuǎn)化效率及其長期穩(wěn)定性。這種溫和但又切實存在的日積月累的蛻化行為不可逆轉(zhuǎn),可能是鈣鈦礦材料最為棘手的問題,成為實現(xiàn)器件長期穩(wěn)定性的最大障礙之一。

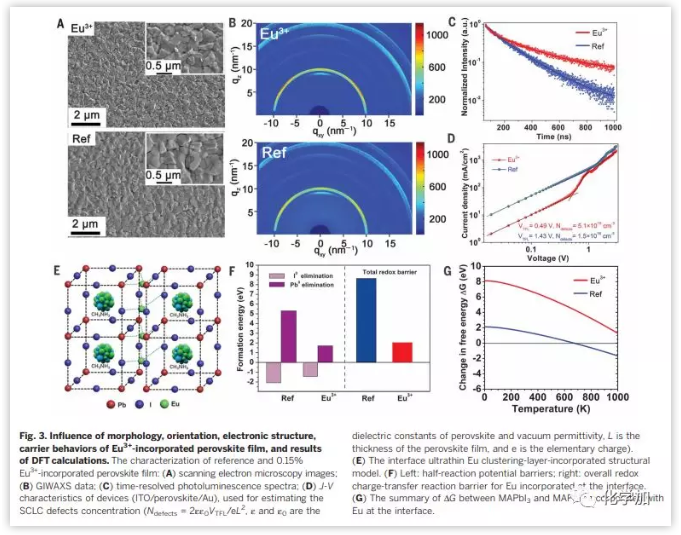

氧還離子對Eu3+/Eu2+循環(huán)消除Pb0和I0缺陷和Pb2+/I–離子對再生的機理圖。

針對上述的本征性蛻化問題,周歡萍和嚴純?nèi)A課題組合作,提出了一種全新的機制,即通過在鈣鈦礦活性層中引入Eu3+/Eu2+的氧化還原離子對。該離子對可同時消除Pb0和I0缺陷,并在器件的使用壽命期間內(nèi)循環(huán)發(fā)揮作用。基于此氧化還原離子對的引入,電池的初始效率得到提升,特別是其長期穩(wěn)定性得到顯著提升。在該循環(huán)氧化還原轉(zhuǎn)變過程中,Pb0缺陷可被Eu3+氧化成Pb2+(2Eu3++Pb0→2Eu2++Pb2+),而I0缺陷可被生成的Eu2+還原成I–(Eu2++I0→Eu3++I–)。

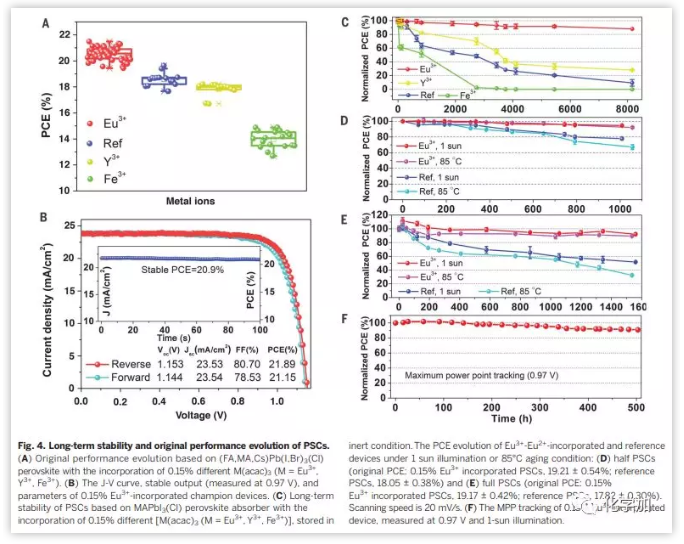

有趣的是,由于Eu3+/Eu2+自身是非揮發(fā)性的,且難以變成其他價態(tài),該離子對在器件使用過程中沒有明顯消耗。對應器件的最高效率達到了21.52%(認證值為20.52%),且沒有明顯的遲滯現(xiàn)象。同時,引入Eu3+/Eu2+離子對的器件表現(xiàn)出優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性,在一個太陽的連續(xù)光照射或85°C加熱1000小時后,器件仍可分別保持原有效率的91%和89%,在最大功率點處連續(xù)工作500小時后可以保持原有效率的91%。

該方法解決了鉛鹵鈣鈦礦太陽能電池中限制其穩(wěn)定性的一個重要的本質(zhì)性因素,可推廣至其他的鈣鈦礦光電器件,且該方法對于其他面臨類似問題的無機半導體器件也具有重要參考意義。

鈣鈦礦電池的長期穩(wěn)定性和初始性能變化:(A)引入不同離子的鈣鈦礦電池的初始性能變化;(B)引入Eu3+的鈣鈦礦電池最優(yōu)電池性能測試曲線及穩(wěn)態(tài)輸出;(C)引入不同離子的鈣鈦礦電池在暗態(tài)存放8000小時的性能變化;(D)半電池和(E)全電池光照或加熱老化1000小時以上的器件性能變化;(F)引入Eu3+的器件在最大功率點連續(xù)工作性能變化。

該論文的第一作者是嚴純?nèi)A課題組和周歡萍課題組聯(lián)合培養(yǎng)的2014級博士生王立剛。周歡萍特聘研究員、嚴純?nèi)A院士和孫聆東教授為共同通訊作者。合作者還包括香港科技大學黃博龍課題組和北京理工大學陳棋課題組等。該工作得到了國家自然科學基金委、科技部、北京市自然科學基金、北京市科委、北京分子科學國家研究中心、先進電池材料理論與技術北京市重點實驗室等聯(lián)合資助。

聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn