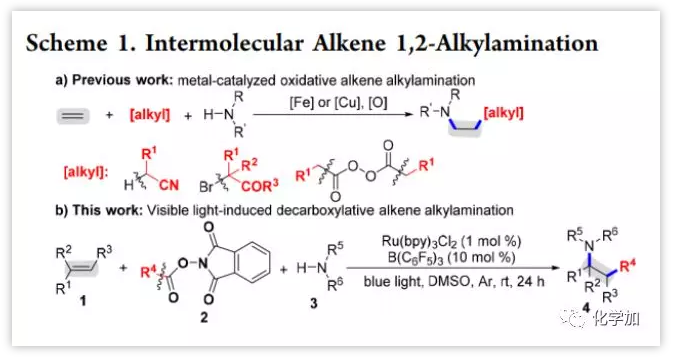

烯烴的碳酰胺化已被證明是一種特別有效的將胺元素引入C = C鍵的策略。然而,在雙鍵上同時引入胺和烷基的雙官能化卻比較少見,已報道的這類反應包括過渡金屬催化的烷基腈、二酰基過氧化物、烷基溴等與胺和烯直接的的氧化1,2-烷基胺化。烷基NHP酯作為一種常見易得的烷基化試劑,可在光氧化還原催化或金屬催化下發生脫羧反應釋放烷基自由基。典型的方法包括烷基NHP酯與烯烴的雙組分脫羧Heck型烷基化反應和加氫烷基化反應。2017年,Glorius報道了光催化的苯乙烯與烷基NHP酯H2O或醇的新型多組分氧烷基化反應。隨后,Glorius組和葉松課題組分別報道了以DMSO作為氧源和氧化劑,在光催化下實現苯乙烯與烷基NHP酯的氧烷基化。

圖1 分子間的烯烴1,2-烷基胺化(圖片來源:Org. Lett.)

近日,南昌航空大學李金恒教授課題組通過路易斯酸和光催化劑的組合實現了烷基NHP酯、胺和烯烴三組分的1,2-烷基氨基化反應,該反應使用烷基NHP酯作為一般烷基化試劑,具有優異的官能團耐受性和高效的新鍵形成能力,反應過程可一步構建兩個新的C(sp3)-C(sp3)鍵和C(sp3)-N鍵。

首先,作者以4-甲氧基苯乙烯1a,環己基NHP酯2a和2,3-二甲基苯胺為模型底物對反應條件進行了篩選(Table 1)。以DMSO為溶劑、Ir(ppy)3為光催化劑在室溫條件下反應24小時可以31%的產率獲得所需產物4aaa (entry 1)。1-甲基-吡咯烷-2-酮(NMP)和MeCN顯示出比DMSO更低的反應性。光催化劑的篩選結果顯示Ru(bpy)3Cl2是最優的光催化劑(entry 4-6)。另外,作者發現路易斯酸如BF3 ·Et2O,Fe(OTf)3,NiBr2和B(C6F5)3對反應有一定影響(entry 8-11)。其中,B(C6F5)3可提高4aaa的產率至52%。

圖2反應條件篩選(圖片來源:Org. Lett.)

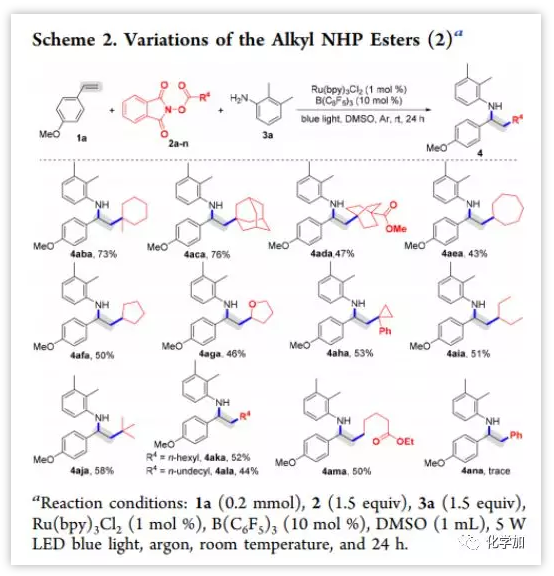

在最佳反應條件下,作者研究了烷基NHP酯與烯烴1a和胺3a反應的范圍(Scheme 2)。,1°,2°和3°烷基NHP酯2b-m均可作為合適的底物參與反應并以中等至良好的產率得到4aba-ama,3°烷基比1°和2°烷基反應性更好。吸電子酯基團取代的3°橋環的NHP酯2d只能以中等產率提供4ada。2°烷基,包括環庚基(2e),環戊基(2f),2-四氫呋喃基(2g)和3-戊基(2i),可以溫和的產率得到產物4aea - 4aga和4aia。1°烷基,例如正己基(2k),正十一烷基(2l)和4-乙氧基-4-氧代丁基(2m)也可以很好的兼容。但苯基NHP酯2n不適合該反應(4ana)。

圖3 烷基NHP酯的底物擴展(圖片來源:Org. Lett.)

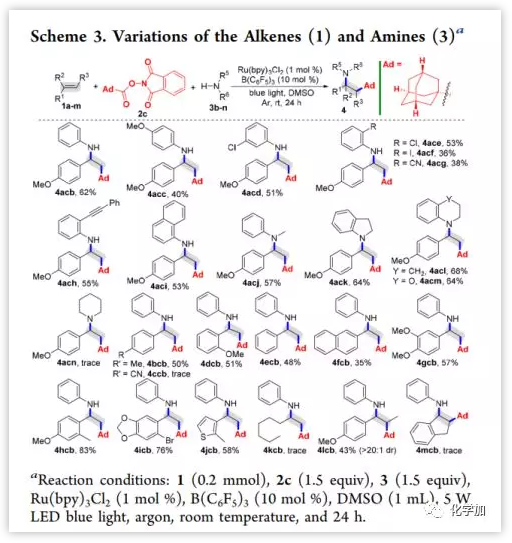

隨后,作者對苯乙烯1a-m和胺3b–n與烷基NHP酯2c的反應性進行了考察。芳基伯胺3b-i可以中等產率獲得產物4acb - aci。芳環上的取代基,包括MeO,Cl,I,CN和苯基乙炔基均可以耐受。仲胺,如N-甲基苯胺3J,二氫吲哚3K,1,2,3,4-四氫喹啉3L和3,4-二氫-2H -苯并- [ b ] [1,4]惡嗪3m也可反應得到目標產物4acj - acm。但是,脂肪胺哌啶不能發生該反應(4acn)。末端芳基烯烴如1B,1D-J和內部烯烴1L是合適的反應底物,但缺電子的對氰基取代芳基烯烴1C(4ccb),烷基烯烴 1K(4kcb)和茚1m(4mcb)不能發生該反應。苯乙烯1E和1-乙烯基萘1F也是合適的底物,但產率(4ecb - FCB)均較低。二取代苯乙烯1h,1i具有高反應性,可以高產率得到產物4hcb - icb。

圖4 烯烴和胺的底物擴展(圖片來源:Org. Lett.)

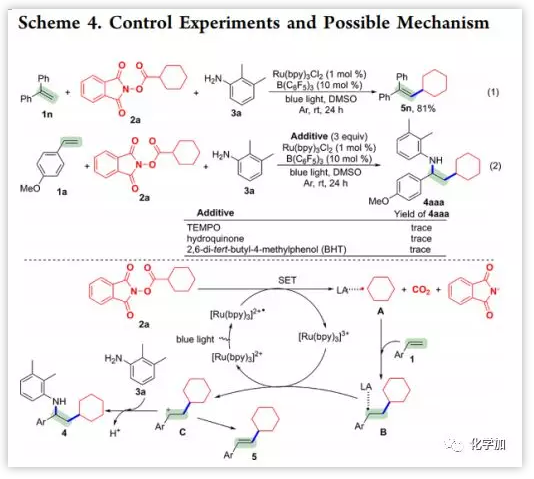

為了深入了解該機理,作者設計了在自由基抑制劑如TEMPO,氫醌和BHT的存在下的對照實驗,結果反應被完全抑制,說明反應可能經歷自由基歷程。最后,作者提出了該反應的反應機理:光照產生的激發態 [Ru(bpy)3]2+與環己基NHP酯2a發生單電子轉移產生環己基自由基A,CO2和鄰苯二甲酰亞胺陰離子。環己基自由基A選擇性地加成到芳基烯烴1的C = C鍵上得到烷基自由基B,其被[Ru(bpy)3]3+氧化得到烷基陽離子中間體C。最后,中間體C與胺3a的反應得到最終產物4。同時,中間體C通過β-H消除導致副產物5的形成。在該過程中,路易斯酸通過共軛使中間體B和C更穩定。 因此,只有苯乙烯顯示出高反應性。

圖5 控制實驗和反應機理(圖片來源:Org. Lett.)

結語:南昌航空大學李金恒教授課題組通過路易斯酸和光催化劑的協同催化實現了烷基NHP酯、胺和烯烴三組分的1,2-烷基氨基化反應,該反應具有高選擇性和廣泛的底物范圍,適用于各種苯乙烯,烷基化試劑和胺類,為各種二級和三級胺的合成提供了一種即實用又高效的合成方法。李金恒教授發展的這一新型1,2-氨基烷基化策略為烯烴的雙官能化領域的發展邁出了堅實的一步。

撰稿人| 悠優

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn