一、引言

1863年8月,商人富黎德里希·拜耳(Friedrich Bayer)與顏料大師約翰·富黎德里希·威斯考特(Johann FriedrichWeskott)在德國創建了一家顏料公司,后來經過多年逐步發展成為如今的制藥巨頭拜耳公司。拜耳公司以創新發明著稱,許多重大的發明,例如阿司匹林、海洛因、美沙酮、環丙沙星、毒鼠強等都來自拜耳實驗室,這些發明有的為人類的發展進步做出了不可磨滅的貢獻,有的卻也給人類帶來了巨大的苦難。拜耳公司擁有眾多發明和專利,阿司匹林的誕生為其贏得了巨大收益和良好聲譽。西藥合成學和藥理學的飛速發展導致新型藥物百花齊放、各顯神通,但阿司匹林在更新換代的大潮流中始終屹立不倒,并且開拓出新的用途,真正成為經久不衰的神奇分子。

圖1拜耳公司創始人富黎德里希·拜耳及公司標志

二、阿司匹林誕生記

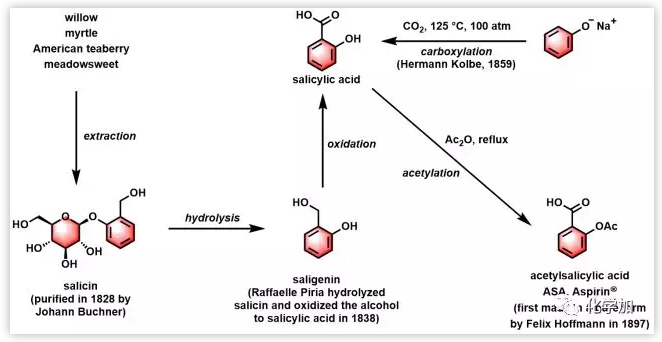

阿司匹林的故事要追溯到3500多年之前,當時古埃及最早的醫學文獻《Ebers Papyrus》(譯作:埃伯斯紙草紀事)就曾記載柳樹可用于消炎鎮痛。公元前400年左右,“醫學之父”希波克拉底利用柳樹皮提取物治療疼痛、發燒及婦女分娩。但是隨著歷史變遷,柳樹作為藥物使用似乎失傳了,直到1763年英國教士EdwardStone重新發現了柳樹皮的藥用價值,但當時人們對于有效成分是無法得知的。

19世紀早期,化學技術已經發展到實驗室階段,已經可以對部分藥物的有效成分進行分離鑒定。1828年,慕尼黑大學藥學教授JohannBuchner費力地從柳樹皮中提取出相對純凈的黃色物質,并將其命名為水楊苷(Salicin)。十年之后,意大利化學家Raffaele Piria成功地將水楊苷水解得到了葡萄糖和水楊醇組分,隨后他還成功將后者氧化為羧酸,也就是我們熟知的水楊酸(Salicylic acid),這是阿司匹林研究中巨大的突破。1852年,法國化學家CharlesGerhardt第一次將乙酰基引入水楊酸分子的羥基上,成為歷史上第一個合成乙酰水楊酸(阿司匹林)的人,但由于產物的不穩定性他放棄了后續研究。

圖2阿司匹林的發現歷程

在阿司匹林漫長的發現史中,還有位名叫赫爾曼·科爾貝(Hermann Kolbe)的科學家不得不提,他最早使用“合成”(synthesis)這個詞表示現代意義上的有機合成,他在1859年借助苯酚鈉和二氧化碳在高溫加壓條件下的羧基化反應提出了用于合成水楊酸的科爾貝-施密特反應,可廣泛用于水楊酸的生產。水楊酸一經誕生并不是我們想象的那樣立即成為靈丹妙藥,主要是它的副作用較多,例如難聞的氣味、對消化黏膜造成刺激、嘔吐,某些患者甚至會出現消化道潰瘍。當時,年輕的拜耳公司試圖對水楊酸的結構進行修飾以圖減小對身體的刺激作用,盡管獲得了不少相關專利但真正的突破出現在1897年,當時拜耳實驗室年輕的有機化學家費利克斯·霍夫曼(Felix Hoffmann)合成了乙酰水楊酸并且能夠結晶出純凈的產物作為醫用。霍夫曼修飾后的產物解決了水楊酸的刺激性,兩年后拜耳公司通過了乙酰水楊酸對疼痛、炎癥及發熱的臨床療效測試并將其注冊為沿用至今的商品名“阿司匹林”,很快成為暢銷藥物。

圖3赫爾曼·科爾貝(左)和費利克斯·霍夫曼(右)

三、撲朔迷離的歸屬權之爭

關于霍夫曼發明阿司匹林,流傳較廣的還有一個比較感人的故事。據說,霍夫曼的父親患有風濕性關節炎,需長期服用水楊酸進行消炎止痛,但長期服藥造成他父親嚴重的胃腸不適,充滿孝心的霍夫曼決心對水楊酸的結構進行改造,“覆蓋”掉了分子中的酸性部分,這才合成了阿司匹林。然而,事實似乎并不像流傳的故事那么簡單。2000年底,英國醫學家、史學家瓦爾特·斯尼德(Walter Sneader)提出當時拜耳公司制藥組負責人亞瑟·艾興格林(Arthur Eichengrün)才是阿司匹林的主要發明人。

圖4亞瑟·艾興格林

瓦爾特·斯尼德幾經周折獲得拜耳公司的特許,查閱了實驗室所有檔案,最終確定霍夫曼合成阿司匹林是在猶太科學家亞瑟·艾興格林的指導下完成的,更準確說是他完全采用了艾興格林提出的路線才獲得成功的。當霍夫曼為減輕父親的痛苦發明阿司匹林的傳說流行起來時,納粹已經在德國掌權,極端的納粹黨根本不愿承認阿司匹林是由猶太人發明的這一事實,于是將錯就錯把桂冠戴到了霍夫曼頭上。1949年前后,寫完關于阿司匹林的回憶后不就艾興格林就去世了,阿司匹林的歸屬權之爭也或多或少被打上了納粹和種族歧視的烙印。但事實是否真就如此呢,恐怕我們還不能給出肯定的結論。

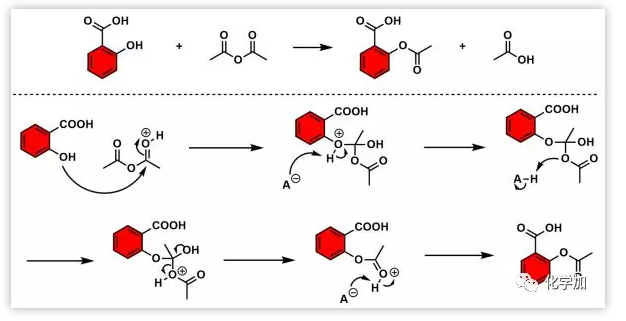

四、阿司匹林的合成

阿司匹林的合成路線并不復雜,可歸類為酯化反應,即水楊酸的酚羥基和乙酸酐作用失去一分子乙酸后形成產物酯,反應通常需要少量酸作為催化劑,例如硫酸和磷酸。反應機理大致可描述為:首先水楊酸的酚羥基進攻被酸活化后的乙酸酐,隨后在酸根離子作用下脫掉質子形成半縮酮結構,最后在酸催化劑的幫助下脫去一分子副產物乙酸并完成質子轉移過程得到乙酰化的水楊酸。值得一提的是,含高濃度阿司匹林的制劑常常劇有醋味,這是因為阿司匹林會在潮濕的環境下發生水解,分解生成水楊酸和乙酸。

圖5阿司匹林的合成及反應機理

五、“老樹生新枝”

阿司匹林誕生后很快風靡全球,然而到了1971年,在解熱鎮痛類新藥層出不窮之時,阿司匹林已經很難一家獨大,這時人們卻發現了它的新作用,阿司匹林迎來了新的“春天”。隨著對阿司匹林研究的深入,近年來人們發現了它的一些新應用,例如癌癥預防、糖尿病防治、抑制血小板聚集、緩解白內障等,但這些新應用尚需臨床進一步研究才能真正得以推廣。

據統計,世界上幾乎70%以上的人都服用過阿司匹林,然而“是藥三分毒”,阿司匹林在實際使用過程中仍有許多需要注意的事項。對于過敏體質的人群,服用阿司匹林后可能會出現皮疹、血管神經性水腫、哮喘或其他過敏性反應;盡管阿司匹林較水楊酸對胃腸道的刺激性小很多,但是長期服用仍然可能導致胃粘膜糜爛、出血和潰瘍,因此阿司匹林的服用時間最好在飯后或與抗酸劑同時服用,本身就有潰瘍的患者更應該慎用或者不用。

六、結束語

誠如上海有機所丁奎嶺院士所說,合成化學是新藥發現的主要動力和藥物制造工業技術進步的源頭,在未來很長一段時間內,化學合成藥物仍然會是當今世界各大制藥公司新藥研究的主題。從最初治療頭疼腦熱逐漸發展成如今具有多種吸引人的潛在醫用價值,阿司匹林的研究還將繼續,似乎這個小小的“傳奇”分子仍然沒有“吐露”全部秘密,未來還會不會給我們帶來新的驚喜呢?相信大家和我一樣滿心期待。

參考資料

[1] 郭宗儒. 經久不衰的阿司匹林. 藥學學報, 2015,50(4): 506-508.

[2] Rinsema, ThijsJ. "One hundred years of aspirin." Medical History, 1999,43(4): 502-507.

[3] Desborough, Michael JR, andDavid M. Keeling. "The aspirin story–from willow to wonder drug."British Journal of Haematology, 2017, 177(5): 674-683.

[4] 宋祖益. 近年來阿司匹林被發現的新作用及副作用. 中國實用醫藥, 2013,30: 161-162.

[5] 汪芳. 縱覽阿司匹林發展歷史. 中國全科醫學, 2016,19(26): 3129-3135.

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn