突破一般認(rèn)知:堿土金屬也能形成18電子羰基化合物

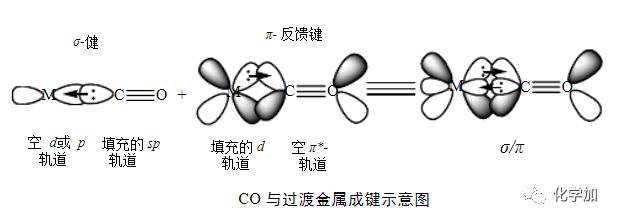

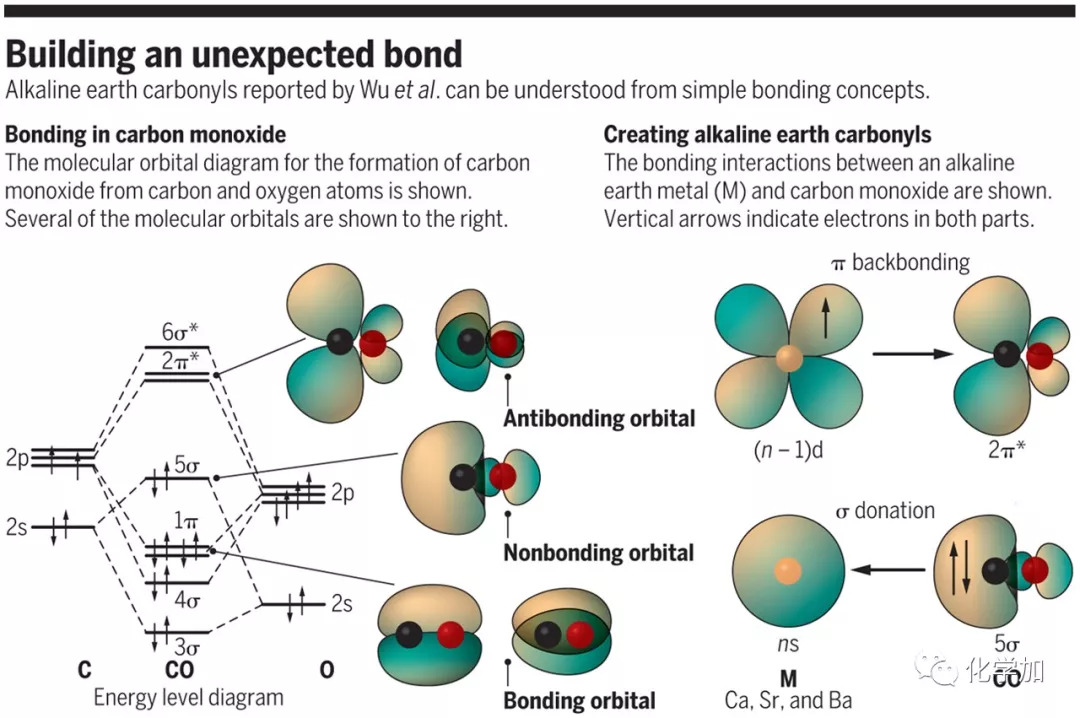

歸功于“一來一往”的σ-π配鍵,過渡金屬能夠與CO配體形成穩(wěn)定的羰基配合物。具體而言,CO將孤對電子給予對稱性匹配的中心金屬原子的空軌道,形成σ給予鍵;中心金屬原子d軌道電子則反饋進(jìn)入CO的空的反鍵π軌道,形成π反饋鍵,兩相協(xié)同,使配合物得以穩(wěn)定存在。

由于具有σ對稱性的s軌道擁有電子,而d軌道為空,堿土金屬元素幾乎正好與形成穩(wěn)定σ-π配鍵的期望條件背道而馳,因此一般認(rèn)為堿土金屬元素?zé)o法像過渡金屬一樣與CO配體形成穩(wěn)定的羰基配位化合物。

然而,據(jù)周鳴飛介紹,在早期研究中已有將鋇作為“榮譽過渡金屬”,稱之可能在某種程度上使用其5d軌道參與成鍵的記錄。而課題組亦在實驗觀察中發(fā)現(xiàn),正是5d軌道起到至為重要的作用,使鋇得以形成羰基鋇離子Ba(CO)q (q=+1和-1)。

“如果將堿土金屬元素s軌道上的兩個電子激發(fā)到能量較高的d軌道上,就能扭轉(zhuǎn)原本無法滿足的成鍵條件,使σ-π配鍵成為可能”。在已有發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)上,抱著這樣的設(shè)想,制備鋇的八羰基化合物Ba(CO)8成為了課題組突破固有思維慣性的一次嘗試。

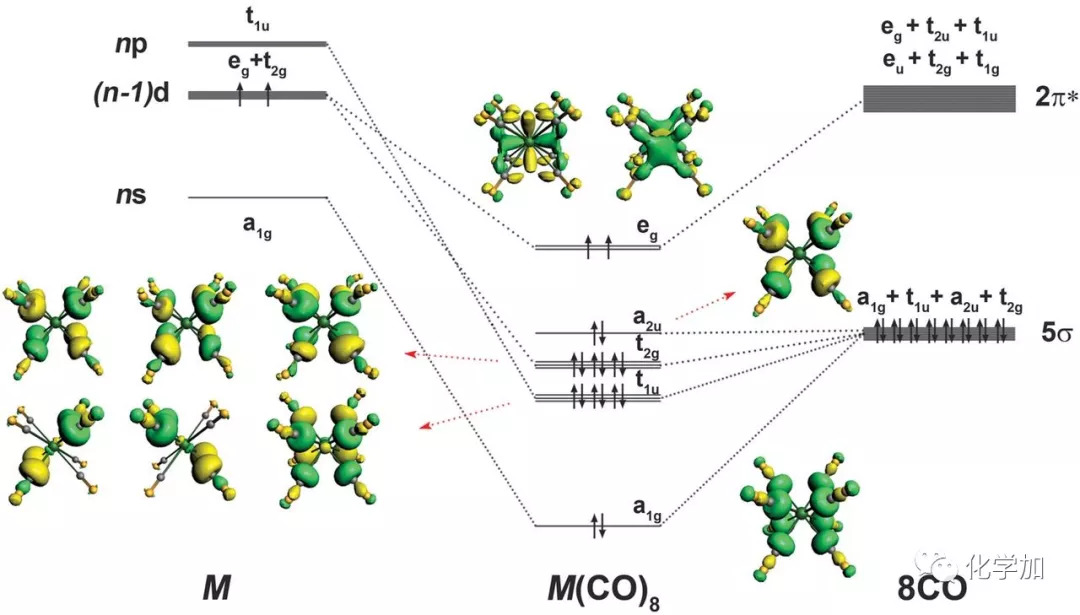

堿土金屬八羰基化合物的能級結(jié)構(gòu)圖

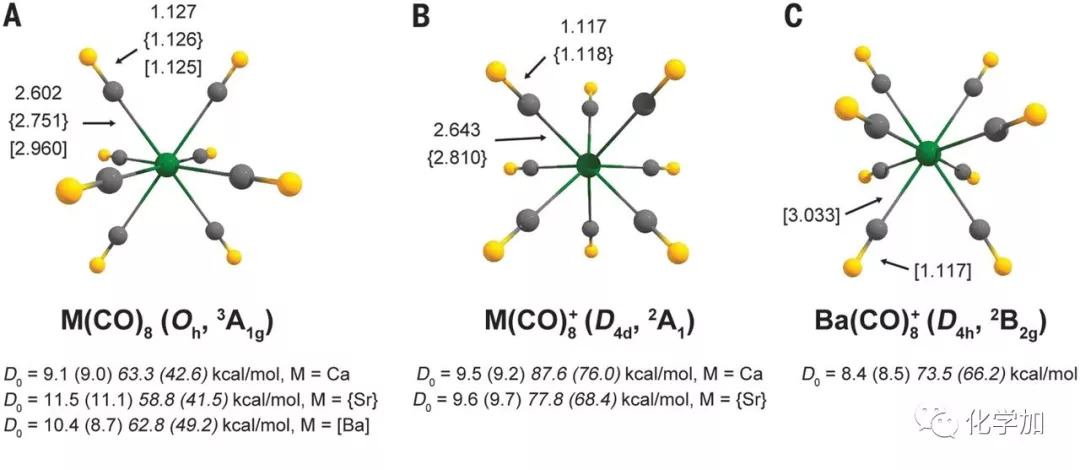

相關(guān)實驗最終顯示,不僅鋇,比鋇更輕的堿土金屬鈣和鍶也能夠在低溫氖基質(zhì)條件下形成八羰基化合物。這一結(jié)果與Frenking課題組的量子化學(xué)理論計算相符。

堿土金屬八羰基化合物平衡幾何構(gòu)型

“這是合理的。”周鳴飛用了一個比方來解釋:“實際上只要配合物的結(jié)合能大于將s軌道電子激發(fā)到d軌道的能量,就是個‘掙錢的買賣’。”

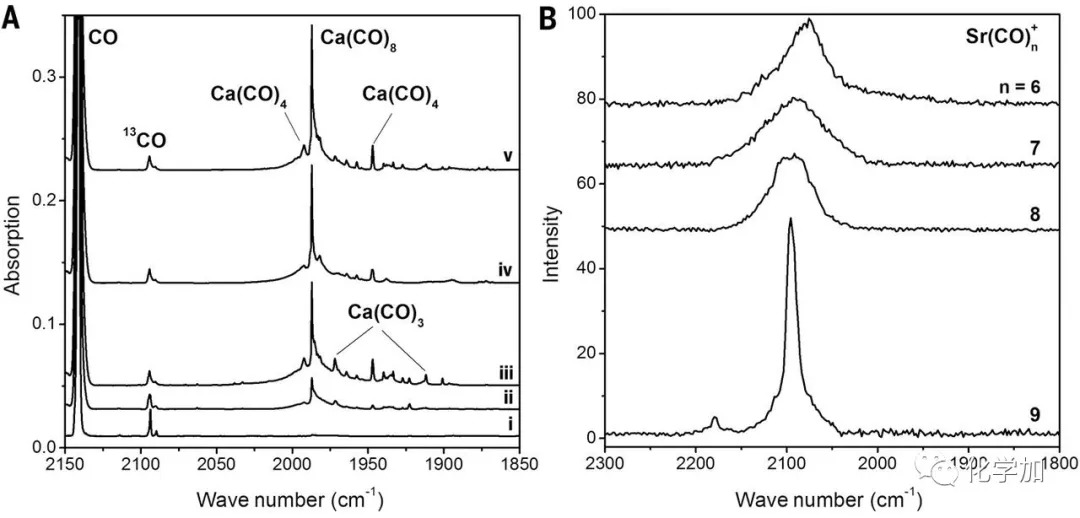

據(jù)悉,除了中性化合物以外,課題組利用氣相選質(zhì)量紅外光解離光譜實驗確認(rèn)了相應(yīng)的17電子堿土金屬八羰基化合物正離子[M(CO)8]+(M=Ca, Sr, Ba)的存在。

堿土金屬羰基配合物的紅外光譜

啟迪更多思考:跨越主族元素與過渡金屬元素間的界限

依照原子價層軌道排布規(guī)律,為人熟知的元素周期表被劃分為s區(qū)和p區(qū)的主族元素,d區(qū)的過渡金屬元素,及f區(qū)的鑭系及錒系元素。通

常認(rèn)為,主族元素一般遵循八隅規(guī)則,使用ns和np軌道成鍵,令各原子的價層都擁有8個電子以達(dá)到穩(wěn)定。而具有d價軌道的過渡金屬則有所不同。

在過渡金屬元素的場合中,18電子規(guī)則取代了八隅規(guī)則。為形成穩(wěn)定的配位化合物,其原子與配體成鍵時將傾向于盡可能填滿共能夠容納18個電子的各價層軌道。

根據(jù)上述傳統(tǒng)認(rèn)知,擁有(n)s2電子構(gòu)型的堿土金屬鈣、鍶和鋇本是一組化學(xué)性質(zhì)相對“一目了然”的主族元素:其常生成離子鍵,或通過兩個ns價電子形成極性共價鍵。

然而符合18電子規(guī)則的八羰基化合物卻是例外。這一配合物的發(fā)現(xiàn),表明鈣、鍶和鋇同時也在一定程度上具有過渡金屬元素的化學(xué)性質(zhì)。

在周鳴飛看來,這一模糊了主族元素與過渡金屬元素界限的新認(rèn)知,將有助于更好地理解堿土金屬化合物的相關(guān)物理化學(xué)性質(zhì),意味著它們或擁有較現(xiàn)有了解更為豐富的化學(xué)。

論文鏈接:http://science.sciencemag.org/content/361/6405/912

周鳴飛團隊(右三為周鳴飛)

周鳴飛,教授,博士生導(dǎo)師,1986年09月至1995年10月在復(fù)旦大學(xué)獲得學(xué)士學(xué)位、博士學(xué)位,1995年10月至1997年09月在復(fù)旦大學(xué)工作,講師職稱;1997年10月至1999年09月美國弗吉尼亞大學(xué)博士后,1999年10月至2000年11月復(fù)旦大學(xué)工作,講師職稱,2000年12月至今復(fù)旦大學(xué)工作,教授職稱。主要研究化學(xué)反應(yīng)動力學(xué),分子光譜, 團簇化學(xué)。現(xiàn)任中國化學(xué), 物理化學(xué)學(xué)報,化學(xué)物理學(xué)報編委,獲得過中國化學(xué)會青年化學(xué)獎(2001), 國家自然科學(xué)基金委杰出青年基金(2001),教育部長江學(xué)者特聘教授(2002-2007), 上海市青年科技英才(2004), 教育部提名國家科學(xué)技術(shù)獎自然科學(xué)二等獎(2004), 上海市自然科學(xué)一等獎(2007), 新世紀(jì)百千萬人才工程(2009), 寶鋼優(yōu)秀教師獎等。

課題組主頁:http://homepage.fudan.edu.cn/mfzhou/

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點或證實其描述。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn