近年來,具有熒光響應的超分子組裝體已被學者廣泛地用于細胞成像,尤其是靶向細胞器的成像。而溶酶體作為一類重要的細胞器,其參與了許多細胞活動,如聚合物地降解、分泌過程、質膜修復、細胞信號傳送、能量代謝等,也受到靶向成像的關注。比如,基于羅丹明和釕配合物的靶向溶酶體探針已被文獻報道。

由于近紅外熒光發射在生物樣品光損傷輕微性、生物分子自發熒光干涉微弱性、深層組織滲透性等方面的優勢,使得具有近紅外熒光發射的超分子組裝體在細胞成像上受到廣泛關注。然而,通常有機染料分子很難達到近紅外發射以及組裝過程存在的聚集誘導熒光淬滅,所以具有近紅外熒光發射的超分子組裝體則很少被報道。

在超分子組裝體中,一些熒光靜寂的有機染料可以受主-客體絡合、聚集誘導發光作用下產生各式各樣的熒光發射。同時,另一些染料分子的熒光也會受這兩種方式的影響發生發射峰的位移。在超分子組裝體中,有機染料通常通過形成J聚集體或H聚集體而發生熒光發射強度或波長的變化。在J聚集體中,有機染料的熒光發射通常發生紅移和增強,而在H聚集體中則發生藍移和淬滅。

葫蘆脲和杯芳烴作為兩類常見的大環化合物,已被廣泛地用于構筑超分子組裝體。在眾多葫蘆脲同系物中,葫蘆[8]脲(CB[8])由于可以包合兩分子客體而被廣泛地用來構筑超分子聚集體。而對于兩親性的易溶于水的對磺酸杯[4]芳烴,由于其可以發揮杯芳烴誘導聚集作用也受到青睞,被用來構筑超分子聚集體。

在此基礎上,南開大學劉育教授團隊,設計合成了在625納米發射微弱熒光的蒽基吡啶嗡鹽分子(ENDT),其依次與CB[8]、下緣取代的對磺酸杯[4]芳烴(SC4AD)組裝形成二級超分子組裝體。該組裝體表現出較強的近紅外熒光發射,而進一步被用在靶向溶酶體細胞成像上。(組裝過程如圖1所示)

圖1. 文中報道的具有近紅外熒光發射的二級組裝體的組裝示意圖

熒光分子ENDT與CB[8]的組裝形式與過程。

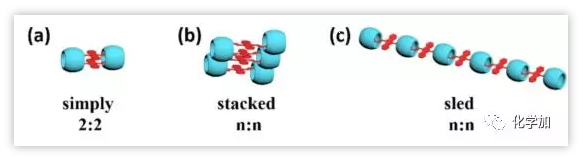

(1)作者們通過紫外Job實驗確認ENDT與CB[8]形成1:1的絡合物。進一步通過紫外滴定實驗,確認ENDT與CB[8]形成n:n的雪橇狀聚集體(如圖1或圖2c所示)。

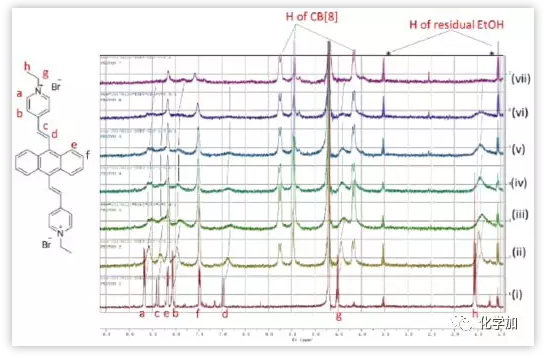

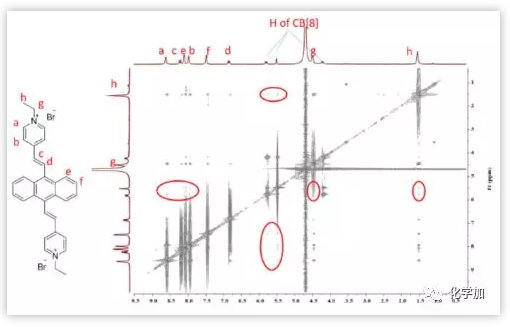

(2)一維核磁氫譜滴定實驗(如圖3所示)表明ENDT與CB[8]的組裝過程與作用范圍。二維核間奧弗豪澤效應譜(NOESY)進一步明確ENDT的乙基吡啶嗡鹽基團包合在CB[8]空腔內(如圖4所示)。

綜合(1)、(2)實驗過程,作者們明確了ENDT與CB[8]的組裝形式,形成如圖1所示(或如圖2c所示)的納米棒(nanorods)結構。

圖2. 在1:1比例下,ENDT與CB[8]可能形成的3種組裝體的示意圖

圖3. ENDT與CB[8]的核磁滴定圖

圖4. ENDT/CB[8]一級組裝體的二維NOESY圖

ENDT/CB[8]與SC4AD的二級組裝過程。

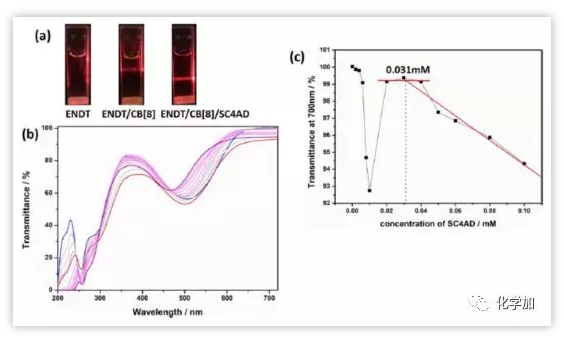

(1)如圖5b和5c所示,固定ENDT和CB[8]的濃度不變且相等([ENDT] = [CB[8]] = 0.02 mM),隨著SC4AD的加入至0.01 mM時,透光率出現急劇減弱,而這一點說明由于達到正、負電荷數平衡,SC4AD與ENDT/CB[8]一級組裝體發生完全組裝。而繼續增加SC4AD的量,過量的SC4AD則會包裹ENDT/CB[8]一級組裝體形成疏水層,同時透光率發生部分恢復。當SC4AD的濃度超過0.03 mM時,因為超過SC4AD本身的臨界聚集濃度,透光率發生逐漸減弱。

(2)圖5a表明,ENDT沒有丁達爾現象,ENDT/CB[8]一級組裝體僅有微弱的丁達爾現象,ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體則表現出明顯的丁達爾現象。說明ENDT與CB[8]/SC4AD發生二級組裝形成納米級顆粒。

圖5. (a)ENDT、ENDT/CB[8]一級組裝體、ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體的丁達爾現象圖;(b)隨著SC4AD濃度的變化,ENDT/CB[8]一級組裝體的透光率變化圖;(c)圖6b中700納米處的透光率隨SC4AD濃度變化的趨勢圖

ENDT與CB[8]一級組裝、及與SC4AD二級組裝的熒光變化。

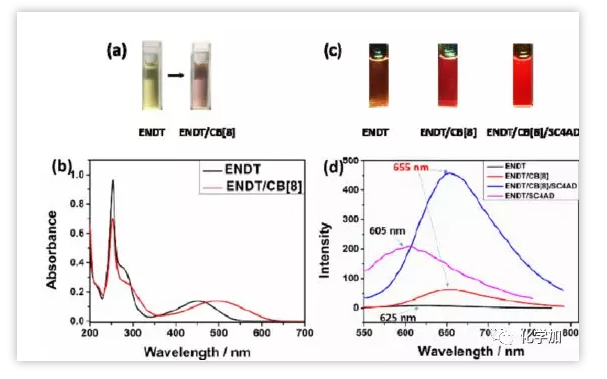

作者們通過熒光光譜實驗、對照實驗細致分析ENDT與CB[8]一級組裝、SC4AD與ENDT/CB[8]一級組裝體進行二級組裝的熒光變化(如圖6所示),得出下列結論。

(1)ENDT與CB[8]發生一級組裝后,最大發射波長發生紅移同時出現明顯增強,表現出較強的近紅外發光。他們推斷ENDT中的吡啶嗡鹽與蒽環間的C—C單鍵的旋轉受到限制而表現出熒光增強;ENDT/CB[8]一級組裝體形成J聚集體,是熒光發射發生紅移的原因。

(2)SC4AD與ENDT/CB[8]一級組裝體進行二級組裝后,熒光發射繼續發生顯著增強。他們推斷隨著SC4AD的加入,一方面進一步限制ENDT分子內相關單鍵的旋轉,另一方面可以形成疏水空間而屏蔽水分子對ENDT的熒光影響。

圖6. (a)自然光下,ENDT水溶液、ENDT/CB[8]一級組裝體的水溶液的照片;(b)ENDT水溶液(0.02 mM)、ENDT/CB[8]一級組裝體的水溶液([ENDT] = [CB[8]] = 0.02 mM)的紫外吸收光譜圖;(c)395納米下,ENDT水溶液(0.02 mM)、ENDT/CB[8]一級組裝體的水溶液([ENDT] = [CB[8]] = 0.02 mM)、ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體的水溶液([ENDT] = [CB[8]] = 0.02 mM,[SC4AD] = 0.04 mM)的熒光照片;(d)激發波長為470納米下,ENDT水溶液(0.02 mM)、ENDT/CB[8]一級組裝體的水溶液([ENDT] = [CB[8]] = 0.02 mM)、ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體的水溶液([ENDT] = [CB[8]] = 0.02 mM,[SC4AD] = 0.04 mM)的熒光發射光譜圖。

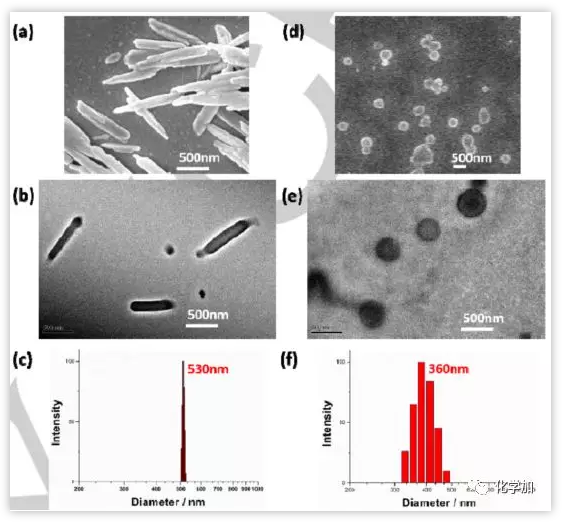

ENDT/CB[8]一級組裝體、ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體的掃描電鏡圖、透射電鏡圖及動態光散射數據。

(1)掃描電鏡(SEM)圖(如圖7a所示)和透射電鏡(TEM)圖(如圖7b所示)表明ENDT/CB[8]一級組裝體形成納米棒狀結構;粉末衍射(PXRD)(如圖8所示,)顯示ENDT/CB[8]一級組裝體形成有序的排列,進一步佐證了前文中ENDT與CB[8]形成n:n的雪橇狀聚集體的結論。

(2)掃描電鏡(SEM)圖(如圖7d所示)和透射電鏡(TEM)圖(如圖7e所示)表明ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體形成納米顆粒結構。

(3)動態光散射(DLS)數據表明ENDT/CB[8]一級組裝體的動力學平均半徑為530納米(如圖7c所示),ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體的動力學平均半徑為360納米(如圖7f所示),而這兩個平均值與透射電鏡圖顯示的結果接近。

圖7. (a)ENDT/CB[8]一級組裝體的掃描電鏡圖;(b)ENDT/CB[8]一級組裝體的透射電鏡圖;(c)ENDT/CB[8]一級組裝體的動態光散射數據;(d)ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體的掃描電鏡圖;(e)ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體的透射電鏡圖;(f)ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體的動態光散射數據。

圖8. ENDT/CB[8]一級組裝體的粉末衍射圖。

ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體用于靶向溶酶體細胞成像。

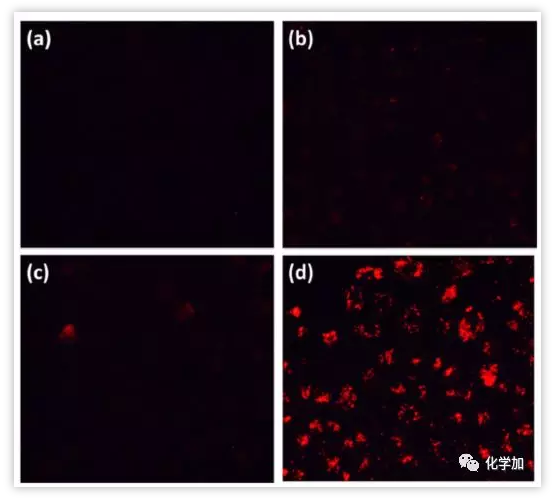

(1)作者們選用人體肺腺癌細胞(A549細胞)作為靶向溶酶體細胞,使用激光掃描共聚焦顯微鏡檢測細胞經ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體染色后的分布情況。

(2)對照實驗中,A549細胞僅被ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體染色后,才產生明顯的紅色熒光(如圖9所示)。

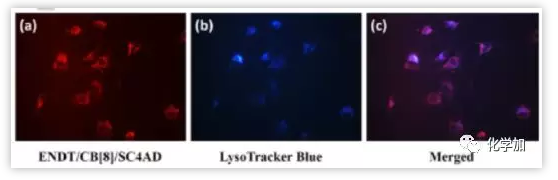

(3)A549細胞可以被ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體染色,同時被染色的區域與使用商用LysoTracker Blue染料染色的區域接近(如圖10所示)。

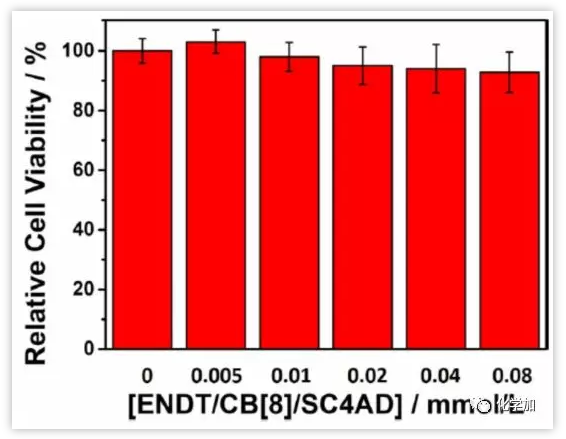

(4)濃度在0.08毫摩爾/升以內的ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體對A549細胞的毒性十分微弱(如圖11所示)。

圖9. (a)A549細胞經ENDT染色后的共聚焦熒光顯微圖;(b)A549細胞經ENDT/CB[8]一級組裝體染色后的共聚焦熒光顯微圖;(c)A549細胞經ENDT/CB[8]/SDOBS組裝體染色后的共聚焦熒光顯微圖;(d)A549細胞經ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體染色后的共聚焦熒光顯微圖。

圖10. (a)A549細胞經ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體染色后的共聚焦熒光顯微圖;(b)A549細胞經LysoTracker Blue染料染色后的的共聚焦熒光顯微圖;(c)a圖與b圖的疊加圖。

圖11. 不同溶度下ENDT/CB[8]/SC4AD二級組裝體對A549細胞產生的細胞相對異常的數據。

小結:劉育教授團隊報道了一例ENDT熒光分子與CB[8]、SC4AD分等級組裝,并產生兩級增強的近紅外熒光發射的超分子組裝體。第一級中,沒有近紅外熒光發射的ENDT分子,與CB[8]組裝形成納米棒同時產生近紅外熒光發射并表現出熒光增強;第二級中,ENDT/CB[8]一級組裝體與SC4AD二次組裝形成納米顆粒,同時近紅外熒光發射再次發生增強。進一步地,作者們將該二級組裝體應用在靶向溶酶體細胞成像上。

文獻連接:X.-M. Chen, Y. Chen, Q. Yu, B.-H. Gu, Y. Liu*, Supramolecular Assemblies with Near-Infrared Emission Two-Stage Mediated by Cucurbituril and Amphiphilic Calixarene for Lysosome-Targeted Cell Imaging. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, DOI: 10.1002/anie.201807373

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn