本次會議將采取特邀報告、口頭報告和墻報展示等形式舉行。屆時,SPME技術的發明人、加拿大Waterloo大學Pawliszyn教授將帶領其團隊親自講授SPME技術的理論基礎和方法發展方面的知識。中山大學化學學院教授、國家杰出青年基金獲得者、微萃取與分離技術研究中心主任歐陽鋼鋒教授及其團隊也將與您現場交流關于SPME校正理論和最新發展應用方面的研究。在成功舉辦六屆固相微萃取技術研討會的基礎上,本屆研討會將增加口頭報告和墻報展示,以提供一個平臺給參會者展示自己的研究和應用成果,同時加強與會者之間的交流。會議預計規模為150-200人。

1. 日程安排:

2017年03月24號:研討會報到,現場交費

2017年03月25號:大會特邀報告

2017年03月26號:會議口頭報告及墻報展示

2. 會議注冊及注冊費:

注冊費包括租用會場和會務設施,資料費,茶點,第一天的晚餐和第二、三天的中晚餐。

網上轉賬:1000元/人(學生600元/人)(2017年2月28號前);

現場注冊(支持刷卡):1200元/人(學生800元/人);

賬戶名:廣東省化學學會

開戶行:中國工商銀行廣州怡樂支行

帳號:3602000309000507804

注:請您務必注明“SPME研討會、參會人姓名及單位名稱”

3. 摘要及論文提交:

摘要請按照附件所提供模板準備。于2017年03月15號前以郵件形式提交(不做口頭報告和墻報可不用提供摘要,直接填寫回執參會即可)。請在摘要中標明參加口頭報告或者墻報展示,會議委員會將根據研究內容擇優選取參加口頭報告參會者,請被選中者準備好PPT電子稿,報告時間預計為15分鐘(報告12分鐘,提問交流3分鐘,以最終安排為準)。

4. 支持媒體、平臺:

化學加、化學加網 www.1937a.com

5. 聯系方式:

聯系人:黃淑瑤,江瑞芬

電話:020-84110953

郵箱:extech2015@mail.sysu.edu.cn

地址:廣州市中山大學化學與化學工程學院 郵編:510275

廣東省化學學會

中山大學化學學院

2015年12月8日

Janusz Pawliszyn,加拿大Waterloo大學教授,國際著名分析化學家,加拿大皇家科學院院士,分析化學和環境化學方面的首席科學家,加拿大自然科學與工程技術研究理事會的首席科學家,固相微萃取(SPME)技術的發明人;在Nat. Protoc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Rev., Anal. Chem.等國際專業雜志發表超過550篇論文,H因子為85,其中在分析化學領域的頂級期刊Analytical Chemistry(在SCI收錄分析化學學科期刊中排名第一)發表論文130多篇,為ISI論文被高度引用的化學家。他已獲得了1995年的McBryde獎章,1996年的Tswett獎章,1996年的Hyphenated技術獎,1996年的Caledon獎,1998年英國色譜學會的Jubilee獎章,2000年的Maxxam獎,2001年的Humboldt研究獎,2002年的COLACRO獎章,2008的A.A. Benedetti-Pichler獎、Andrzej Waksmundzk獎和由Ernest C. Manning獎基金會頒發的加拿大國家發明大獎等多個榮譽。Trends Anal. Chem.雜志主編,Anal. Chim. Acta等多個雜志的編輯。

歐陽鋼鋒,中山大學化學與化學工程學院教授,博士生導師,國家杰出青年科學基金獲得者,英國皇家化學會會士,國家“萬人計劃”創新領軍人才,科技部中青年科技創新領軍人才,廣東省“珠江學者”特聘教授。本科畢業于四川大學,博士畢業于中山大學,曾赴加拿大Waterloo大學從事博士后研究。現任中山大學化學與化學工程學院化學系主任,環境化學研究所所長,微萃取與分離技術研究中心主任。主要從事環境分析化學、微萃取技術基礎理論與應用等方面的研究。在Chem. Rev., Nat. Commun., Chem. Sci., Anal. Chem., Environ. Sci. Technol. Chem. Commun.等期刊發表SCI論文120余篇,論文被SCI他引2000多篇次,獲得國家發明專利6項,主編英文專著《Solid Phase Microextraction: Recent Developments and Applications》和中文專著《固相微萃取-原理與應用》,參編英文專著4部。國際期刊Trends Anal. Chem. (IF = 7.48) 雜志副主編,Sci. Rep. (IF = 5.22)、Anal. Chim. Acta (IF = 4.71)、Microchem. J. (IF = 2.89)、《環境化學》、《環境科學》和《分析化學》等雜志編委,中國化學會環境化學專業委員會委員,中國環境科學學會環境化學分會委員,廣東省化學會理事,廣東省專業標準化技術委員會委員,廣州市突發事件應急管理專家,廣東省質譜協會理事。

欒天罡,中山大學生命科學學院教授,博士生導師,國家青年杰出基金獲得者,廣東省“珠江學者”特聘教授,廣東省高校“千百十工程”省級培養對象,教育部新世紀優秀人才。主要研究方向為環境有機污染物的分析和環境生態效應。主持和參加了多項國家自然科學基金、國家863基金,國際合作基金、省自然科學基金的項目。目前已發表SCI期刊論文100多篇,SCI它引1500多次。兼任中國分析測試學會理事、中國質譜學會理事,廣東省質譜學會副理事長,廣州市科學技術學會常委,兼任廣東省食品行業協會專家委員會委員,廣東發明學會理事,廣州市知識產權局專利專家咨詢委員會委員。

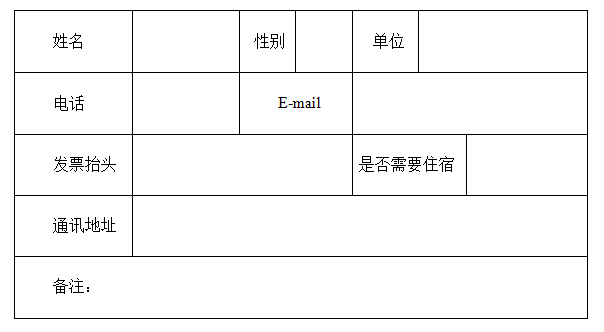

附件二:會議回執

注:

住宿:會議酒店為中山大學學人館,預訂房間均單間(雙人間)價格為395元/晚(不含早餐)。附近也有其他酒店,請自行預定。

如有興趣參加,請及時填好登記表發回聯系人,摘要可稍晚提交。

報告類型:口頭報告 / 墻報

顆粒填充膜與GC-MS聯用監測空氣中的超痕量

揮發性有機污染物

名字1,名字2,名字3

XXXX大學環境學院,廣州,500000

空氣中的揮發性有機物(VOCs)主要包括苯系物、鹵代烴、有機酮、胺、醇、石油烴等物質,這類化合物常溫下以氣體形式存在于大氣中,易被皮膚、黏膜吸收,對人體產生急性損害,部分物質還有致癌、致畸、致突變性。同時,它們也是臭氧和光化學煙霧的重要前體,已日益受到人們的關注,成為國內外研究的焦點。相關的研究測定已有文獻報道[1]。

現行分析空氣中VOCs的國家標準方法是活性炭吸附、溶劑洗脫法,該法操作費時,靈敏度低且使用大量溶劑。常用的分析方法還有熱脫附法,冷凍濃縮法,這些方法由于采樣時間長,且儀器昂貴而無法得到普遍應用。其它一些快速采樣方法如全空氣采樣法,由于靈敏度較低也很難應用于超痕量有機物的分析。

固相微萃取(SPME)具有操作簡單,無需使用溶劑,易于與色譜分析儀器聯用等優點而被廣泛應用于各個領域。但是由于其萃取相體積小,相對檢測限也較高,不能廣泛應用于超痕量有機污染物質的分析。膜萃取克服了纖維萃取相的缺點,使用比表面積大的膜萃取相,在增加靈敏度的同時也大大提高了萃取速率。該裝置已被廣泛應用于水樣中污染物的富集分析[2]。

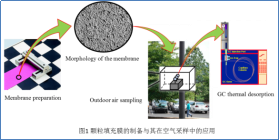

在本實驗中,為進一步提高膜萃取效率,我們制備了聚二乙烯基苯(DVB)顆粒填充聚二甲基硅氧烷(PDMS)膜。該膜結合了DVB高萃取量和膜大比表面積的優點,進一步提高了萃取效率。該膜被應用于空氣中超痕量污染物的半定量和定量分析(如圖1)。實驗結果顯示,該膜的萃取量比PDMS/DVB萃取纖維和沒有填充物的PDMS萃取膜高出許多,同時隨著填充物的增加而增加。其對苯的檢測線為31.7 ng/L。

圖 1 顆粒填充膜的制備及其在空氣采樣中的應用

該方法應用于大氣中超痕量有機污染物的檢測具有高靈敏度,操作簡單,綠色環保等的優點,在大氣研究中具有廣闊的前景。

基金項目:國家自然科學基金(No.XXXXXX)

![]() 參考文獻

參考文獻

[1]. Yu B, et al. Review of Research on Air-conditioning Systems and Indoor Air Quality Control for Human Health. IJ R, 2009, 1: 3-20.

[2]. Jiang R, et al. Thin Film Microextraction. TrAC Trends Anal.Chem. 2012, 39, 245-253.

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn