- 首頁(yè)

- 資訊

段樂樂課題組最新Nature子刊:仿酶二級(jí)層效應(yīng)助力氧還原

來源:西湖大學(xué) 2025-01-05

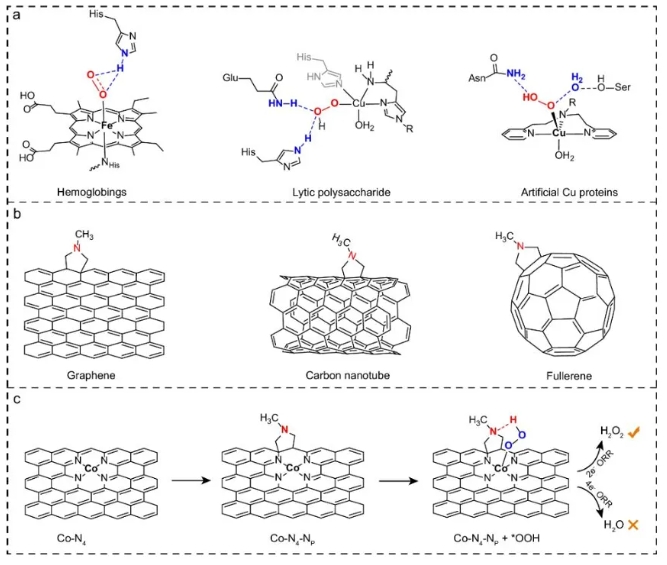

導(dǎo)讀:近日,西湖大學(xué)人工光合作用與太陽(yáng)能燃料中心段樂樂課題組報(bào)道了通過1,3-偶極環(huán)加成合成具備仿酶二級(jí)層效應(yīng)的單原子催化劑,實(shí)現(xiàn)了酸性氧還原由生成水向生成過氧化氫的轉(zhuǎn)變。質(zhì)子存量研究和理論計(jì)算表明,這種通過引入氮雜丙烷橋基團(tuán)作為質(zhì)子中繼站來模仿酶的催化劑,引入的二級(jí)層效應(yīng)加速氧還原反應(yīng)關(guān)鍵中間體的質(zhì)子化,最終展現(xiàn)出優(yōu)異的催化性能。相關(guān)成果發(fā)表在Nat. Commun.上(DOI: 10.1038/s41467-024-55116-x)

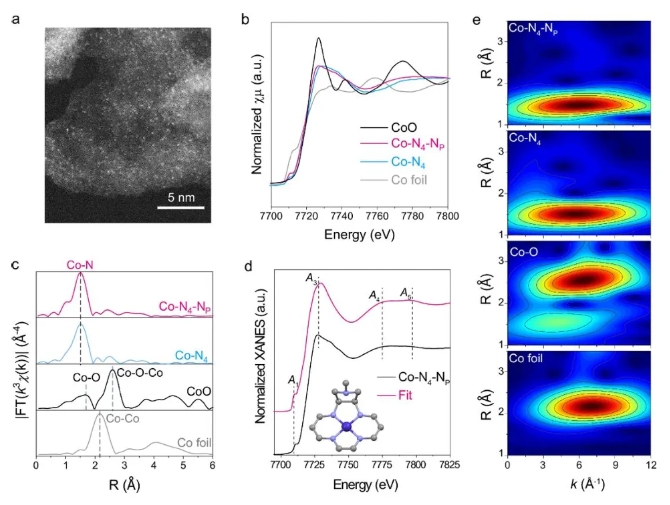

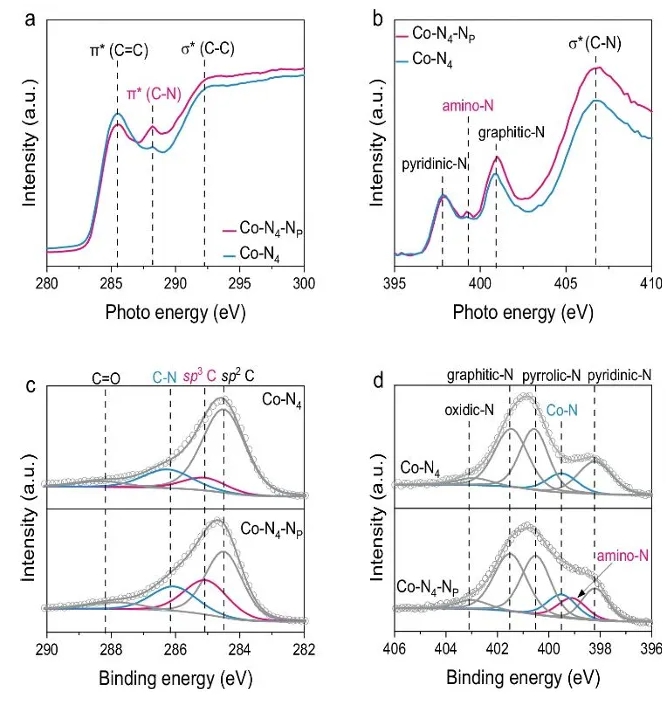

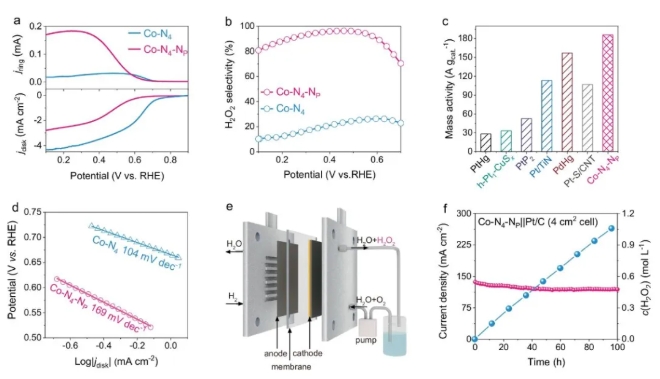

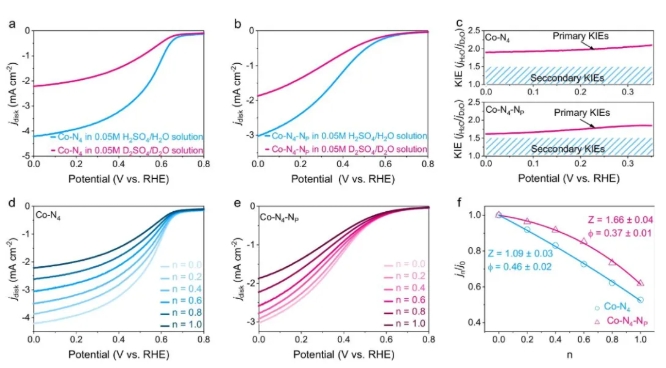

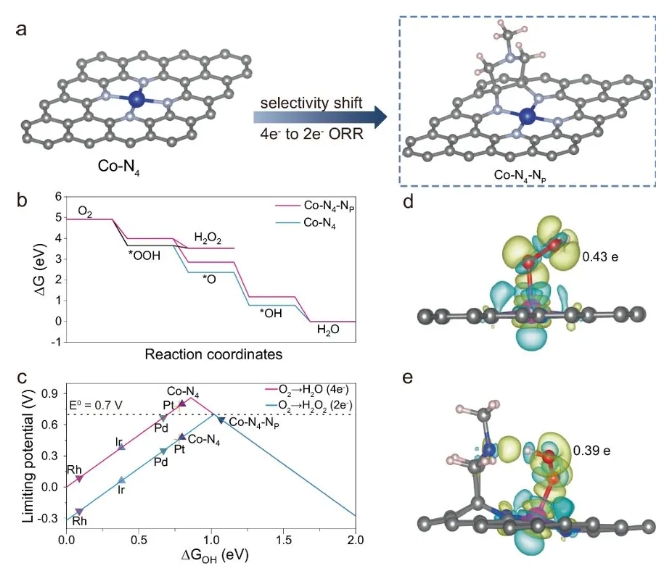

金屬氧化酶可以通過調(diào)控其活性中心周圍的微環(huán)境,顯示出非凡的氧還原活性。但由于金屬氧化酶存在易于降解、活性位點(diǎn)密度低等缺點(diǎn),迫切需要開發(fā)具備類似氧化酶活性位點(diǎn)結(jié)構(gòu)的高效人工合成催化劑。因?yàn)閱卧哟呋瘎┗钚灾行呐c酶活性中心高度相似的結(jié)構(gòu)特征,并且單原子催化劑還具備原子利用率高、催化性能優(yōu)異的特點(diǎn),所以此類催化劑成為引入仿酶二級(jí)層效應(yīng)的最佳對(duì)象。而表面共價(jià)化學(xué)則為碳基材料接枝官能團(tuán)提供可能性,基于此,該團(tuán)隊(duì)通過1,3-偶極環(huán)加成將氮雜丙烷橋基團(tuán)(NP)引入到Co-N4表面,為金屬活性中心構(gòu)建第二配位層環(huán)境,得到Co-N4-NP(圖1),并促使電化學(xué)氧氣還原反應(yīng)路徑發(fā)生轉(zhuǎn)變。 球差電鏡圖顯示Co-N4-NP催化劑的鈷為原子級(jí)分散狀態(tài);Co-N4和Co-N4-NP的同步輻射表征結(jié)果都揭示了兩種催化劑只有Co-N配位鍵存在,且金屬中心Co的價(jià)態(tài)介于0價(jià)與+2價(jià)之間,說明兩種催化劑都是單原子催化劑,并且材料中沒有金屬顆粒的聚集和金屬氧化物的存在(圖2)。值得注意的是,NP基團(tuán)的引入雖然可以調(diào)節(jié)活性位點(diǎn)的第二配位層環(huán)境,但并沒有顯著影響金屬Co的價(jià)態(tài)以及配位結(jié)構(gòu),同時(shí)也不會(huì)造成材料本身形貌狀態(tài)的改變。 為進(jìn)一步證明NP基團(tuán)的成功引入,作者通過Co-N4和Co-N4-NP的C k邊和N k邊的近邊精細(xì)吸收譜結(jié)果,發(fā)現(xiàn)引入NP基團(tuán)后C=C雙鍵的含量明顯下降,與此同時(shí)C-N鍵含量的提升和氨基-N鍵的出現(xiàn)都表明材料中有含氮結(jié)構(gòu)的引入。這種變化與XPS精細(xì)譜結(jié)果相互印證,C-N鍵和sp3 C含量增加與sp2 C含量下降同時(shí)發(fā)生,氨基N同樣也在Co-N4-NP的N 1s譜圖中出現(xiàn)(圖3)。作者還對(duì)不含N的商業(yè)石墨烯片進(jìn)行了環(huán)加成實(shí)驗(yàn),同樣能得到以上結(jié)論。由此證明,通過1,3-偶極環(huán)加成反應(yīng)成功實(shí)現(xiàn)對(duì)催化劑的表面官能化,既NP基團(tuán)的引入。 圖3 近邊精細(xì)吸收譜和XPS精細(xì)譜因?yàn)殁拞卧哟呋瘎┚哂醒踹€原特性,所以作者對(duì)所得催化劑其進(jìn)行了電化學(xué)氧化原研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),未接枝NP基團(tuán)的Co-N4催化劑起始電位為0.82V,轉(zhuǎn)移電子數(shù)為3.51-3.83,過氧化氫選擇性約為28%,是一種典型的4電子氧還原生成水的電催化劑。然而,官能團(tuán)修飾后的Co-N4-NP的起始電位卻為0.63V(極其接近2電子路徑的理想電位0.70V),過氧化氫選擇性最高達(dá)到97%,計(jì)算的轉(zhuǎn)移電子數(shù)為2.07-2.60,說明Co-N4-NP是優(yōu)異的2電子氧還原催化劑,并且在已報(bào)道的催化劑中表現(xiàn)出良好的質(zhì)量活性(圖4)。作者還利用這種性質(zhì),組裝了膜電極電解池,最終在100h的長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試下累計(jì)得到1.08mol L-1的過氧化氫溶液。 為深入了解NP基團(tuán)對(duì)金屬活性位點(diǎn)的影響,作者進(jìn)行了動(dòng)力學(xué)同位素效應(yīng)(KIE)研究。即催化劑分別在硫酸水溶液和氘代硫酸水溶液中測(cè)試并記錄LSV曲線,并在較負(fù)電位區(qū)間內(nèi)計(jì)算KIE值,通常KIE>1表明速率決定步驟中存在質(zhì)子轉(zhuǎn)移的過程,而如果KIE≈1則表明不存在這種過程。結(jié)果證明,與Co-N4(2.02-2.31)相比,Co-N4-NP的KIE值為1.61-1.92,表明反應(yīng)中存在質(zhì)子中繼體加速質(zhì)子轉(zhuǎn)移的過程(圖5)。為進(jìn)一步說明這種質(zhì)子中繼體的存在,作者采用質(zhì)子存量實(shí)驗(yàn)來確定參與反應(yīng)的可交換氫位點(diǎn)數(shù)量。結(jié)果發(fā)現(xiàn)Co-N4只有單一的氫位點(diǎn)參與了反應(yīng),而引入的NP基團(tuán)使Co-N4-NP活性位點(diǎn)附近具有額外的氫位點(diǎn),加速質(zhì)子轉(zhuǎn)移。由此說明NP基團(tuán)實(shí)際上為催化劑帶來了質(zhì)子中繼的作用,這種作用就來源于仿酶二級(jí)層效應(yīng)。 圖5 動(dòng)力學(xué)同位素研究和質(zhì)子存量研究作者還采用理論計(jì)算揭示了NP基團(tuán)在氧還原反應(yīng)過程中的機(jī)理。前述研究表明在金屬活性位點(diǎn)附近的極化碳正原子對(duì)1,3-偶極子具有更強(qiáng)的反應(yīng)性,根據(jù)多種結(jié)構(gòu)模擬計(jì)算后得到最穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)模型(圖6)。另外,計(jì)算結(jié)果顯示,Co-N4對(duì)*OH具有更強(qiáng)的結(jié)合力,因此會(huì)朝4電子路徑進(jìn)行;相反,Co-N4-NP則會(huì)朝2電子方向進(jìn)行,并且能夠觀察到Np和*OOH之間形成的明顯的氫鍵(圖6e)。鄒海遠(yuǎn)等人通過表面共價(jià)化學(xué)的策略,利用1,3-偶極環(huán)加成反應(yīng)修飾Co-N4催化劑第二配位層環(huán)境,成功在催化劑活性中心附近引入氮雜丙烷橋官能團(tuán),實(shí)現(xiàn)了仿酶二級(jí)層效應(yīng)對(duì)氧還原路徑的調(diào)控。上述研究成果近期發(fā)表在Nat. Commun.上,鄒海遠(yuǎn)、舒?zhèn)棋?/strong>、Wenqiang Yang為論文的第一作者,西湖大學(xué)人工光合作用與太陽(yáng)能燃料中心段樂樂教授為論文的通訊作者。文獻(xiàn)詳情:

Steering acidic oxygen reduction selectivity of single-atom catalysts through the second sphere effectHaiyuan Zou, Siyan Shu, Wenqiang Yang, You-chiuan Chu, Minglun Cheng, Hongliang Dong, Hong Liu, Fan Li, Junhui Hu, Zhenbin Wang, Wei Liu, Hao Ming Chen and Lele Duan*Nat. Commun. 2024, 15 (1), 10818. DOI: 10.1038/s41467-024-55116-x.

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn