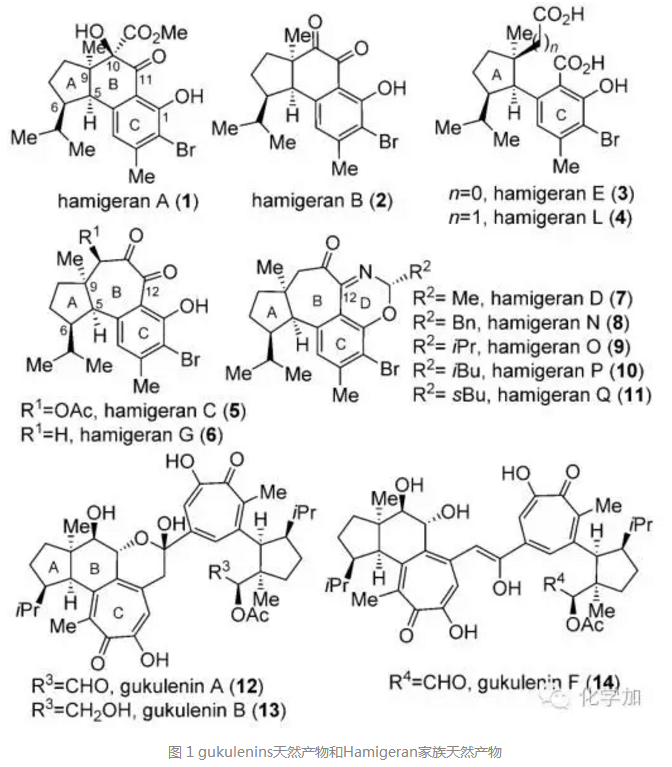

Hamigeran類分子是一大類帶有鹵素的天然產(chǎn)物,如圖1,許多分子中C環(huán)上帶有溴原子。截至目前,有超過30種的Hamigeran類分子已被分離鑒定,大多數(shù)具有潛在的生物活性。如Hamigeran B就能充分抑制皰疹病毒和脊髓灰質(zhì)炎病毒的體外復(fù)制,并且無明顯細(xì)胞毒性。Hamigeran G能抑制P388腫瘤細(xì)胞系以及HL-60早幼粒細(xì)胞白血病細(xì)胞系,其IC50為8 μM。而另一類海洋四萜類gukulenins天然產(chǎn)物和Hamigeran家族天然產(chǎn)物具有相似的結(jié)構(gòu)特征,同樣具有顯著的生物活性。

Hamigeran家族天然產(chǎn)物由于其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和顯著的生物活性,也吸引了眾多的有機(jī)合成化學(xué)家對(duì)其進(jìn)行合成研究,如Nicolaou, Trost, Stoltz, Taber以及國內(nèi)的姜標(biāo)、周其林院士等課題組都有相關(guān)的合成報(bào)道。但這些合成報(bào)道主要集中在Hamigeran B上,幾個(gè)含有七元環(huán)的天然產(chǎn)物以及Hamigeran家族的系統(tǒng)性合成研究還未有報(bào)道。高栓虎課題組正是基于該家族天然產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)特征以及可能的生源合成,設(shè)計(jì)了高效的普適性合成路線,一舉合成了其中的七個(gè)天然產(chǎn)物,并驗(yàn)證了它們之間的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化關(guān)系。

高栓虎教授本科、博士都畢業(yè)于蘭州大學(xué)化學(xué)院,師從涂永強(qiáng)院士,之后在德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心跟隨陳綽教授進(jìn)行博士后研究,2010年回國開始獨(dú)立工作。目前已是優(yōu)青、萬人計(jì)劃青年拔尖人才,近期又獲得中國化學(xué)會(huì)青年化學(xué)獎(jiǎng),一直從事活性天然產(chǎn)物全合成及相關(guān)研究。

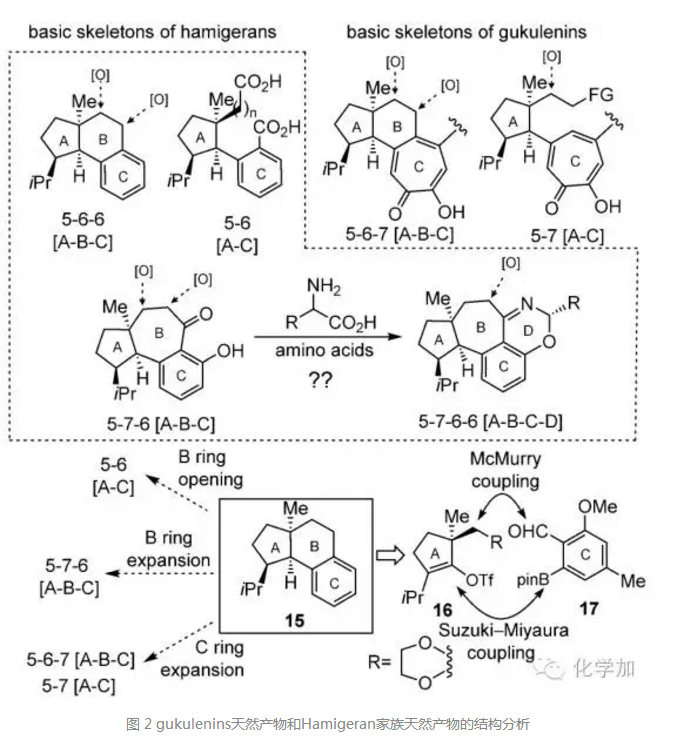

從Hamigeran家族天然產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)上看,分為5-6環(huán)系,5-7-6環(huán)系,5-6-6環(huán)系以及5-6-7環(huán)系等,這些結(jié)構(gòu)都可能通過5-6-6環(huán)系的中間體15分別經(jīng)由B環(huán)氧化斷裂、B環(huán)擴(kuò)環(huán)以及C環(huán)擴(kuò)環(huán)等方式得到,而中間體15又可以由16和17經(jīng)Suzuki偶聯(lián)反應(yīng)和McMurry反應(yīng)得到。如果5-7-6環(huán)系的天然產(chǎn)物能和氨基酸發(fā)生反應(yīng),則有可能構(gòu)建5-7-6-6環(huán)系的Hamigeran D以及Hamigeran N-Q的環(huán)系骨架。

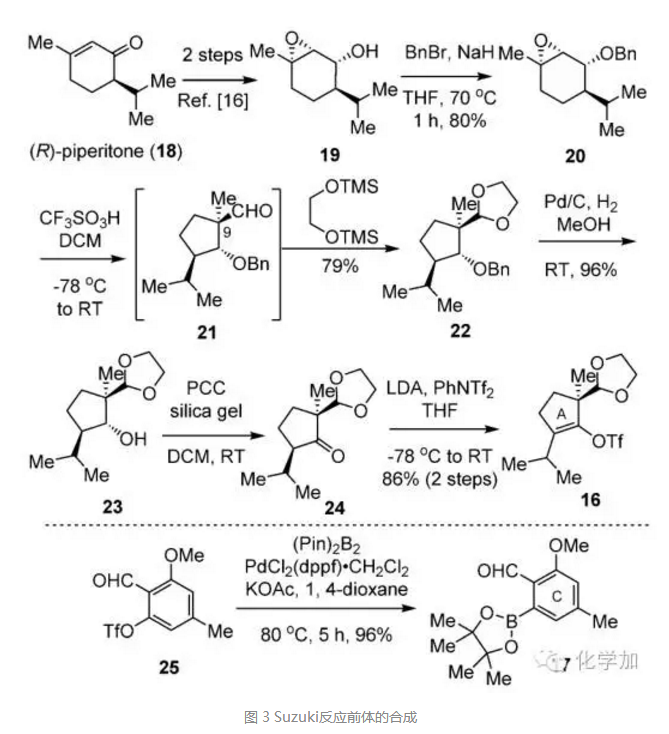

基于以上的結(jié)構(gòu)分析,作者開始了對(duì)于重要中間體15的合成。從已知化合物18出發(fā),經(jīng)還原和環(huán)氧化得到化合物19,芐基保護(hù)二級(jí)羥基,再在三氟甲磺酸作用下發(fā)生半片吶醇重排反應(yīng)并原位“眼鏡”保護(hù)醛基得到化合物22。(片吶醇重排反應(yīng)是涂院士的拿手好戲,多次被用來構(gòu)建季碳和合成天然產(chǎn)物,如化學(xué)加20160305的文章解讀。作為涂院士的學(xué)生,高栓虎教授這步半片吶醇重排反應(yīng)用的恰到好處,高效構(gòu)建了左邊五元環(huán)上的季碳。)從化合物22出發(fā),脫去芐基并PCC氧化,然后羰基OTf化,得到化合物16,為Suzuki偶聯(lián)反應(yīng)做好準(zhǔn)備。另一方面,從已知化合物出發(fā)經(jīng)兩步簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)化得到化合物25,鈀催化的硼基化反應(yīng)得到Suzuki反應(yīng)的前體17。

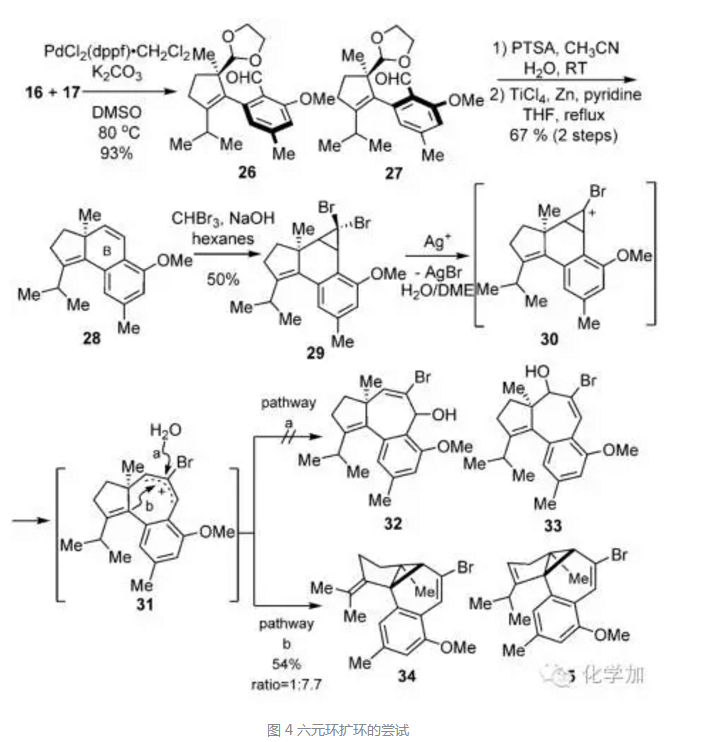

16和17在鈀催化劑作用下順利發(fā)生Suzuki偶聯(lián)反應(yīng),以93%的收率得到一對(duì)軸手性化合物26和27, 脫掉“眼鏡”并發(fā)生McMurry反應(yīng)得到化合物28, 5-6-6環(huán)系已經(jīng)構(gòu)建!作者期望通過中間的六元環(huán)擴(kuò)環(huán)來構(gòu)建七元環(huán),首先形成6-3并環(huán)結(jié)構(gòu)再擴(kuò)環(huán),水淬滅正離子得到5-7-6結(jié)構(gòu),但事與愿違,分子內(nèi)富電子雙鍵進(jìn)攻正離子得到了5-3-6-6環(huán)系化合物34和35。

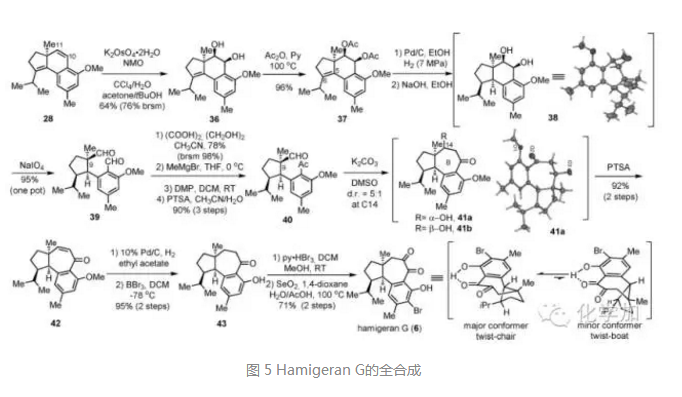

既然中間六元環(huán)不能擴(kuò)環(huán)成七元環(huán),只能退而求其次,打開六元環(huán)B環(huán),延長(zhǎng)碳鏈再關(guān)環(huán)。從化合物28出發(fā),雙羥化并乙酰基保護(hù)得到化合物37,鈀碳?xì)浠玫粑逶h(huán)上雙鍵,再脫掉乙酰基保護(hù),其結(jié)構(gòu)和立體化學(xué)由單晶確認(rèn)。NaIO4切斷鄰二羥基得到二醛化合物39,縮醛單保護(hù)五元環(huán)上的醛羰基,甲基格氏試劑進(jìn)攻苯環(huán)上醛基并氧化,這樣就增加了一個(gè)碳單位,PTSA脫去9位的縮醛保護(hù)基得到化合物40,碳酸鉀條件下分子內(nèi)Aldol反應(yīng)得到化合物41,構(gòu)建了中間七元環(huán),脫水后氫化拿掉七元環(huán)上雙鍵,再脫去苯環(huán)上甲氧基保護(hù)基得到43,py·HBr3條件下在苯環(huán)上引入溴原子,二氧化硒氧化得到雙羰基,從而完成了天然產(chǎn)物Hamigeran G的全合成。

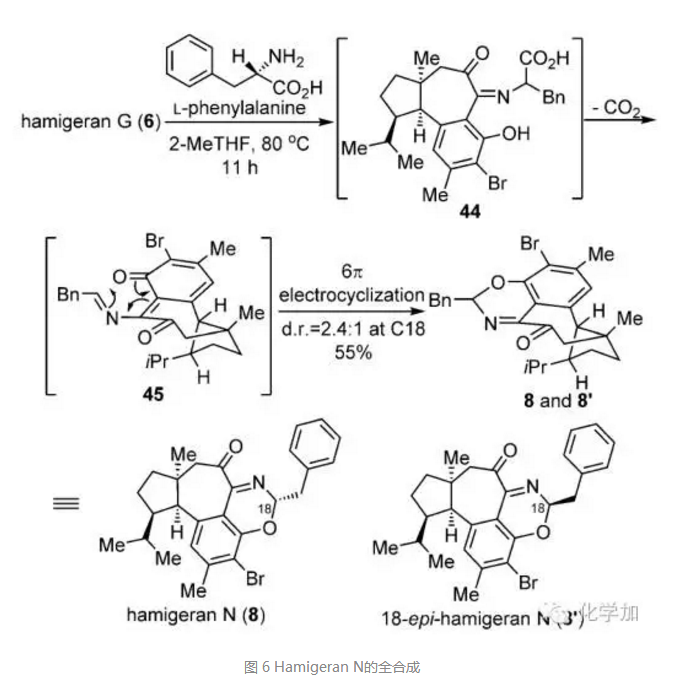

Hamigeran G和L-苯丙氨酸反應(yīng),先是胺基和羰基縮合,再脫羧異構(gòu)化并發(fā)生6Π電環(huán)化反應(yīng)就得到了天然產(chǎn)物Hamigeran N和其18-位的差向異構(gòu)體。

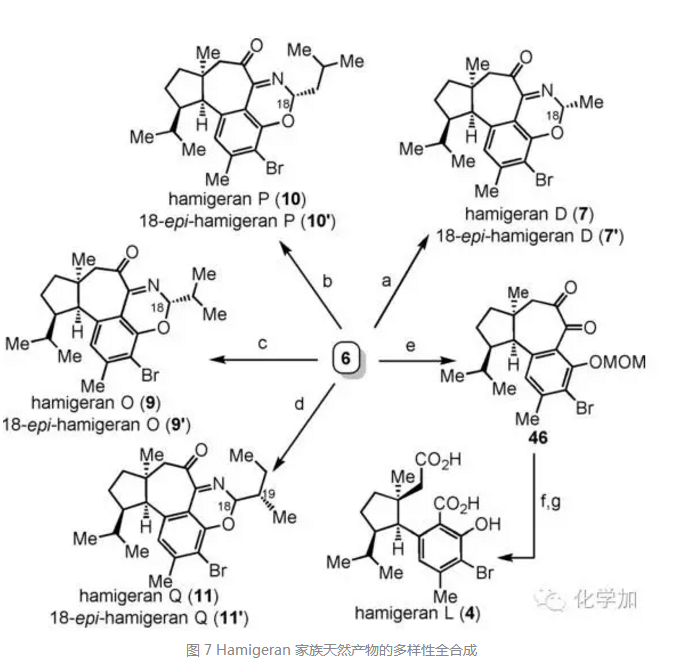

從Hamigeran G出發(fā),分別和不同的氨基酸反應(yīng),則可以得到天然產(chǎn)物Hamigeran D, Hamigeran P,Hamigeran O,Hamigeran Q以及它們的18-位差向異構(gòu)體,MOM保護(hù)酚羥基后氧化裂開七元環(huán)再脫去MOM保護(hù)基又實(shí)現(xiàn)了Hamigeran L的全合成。

總結(jié):高栓虎課題組基于對(duì)Hamigeran家族天然產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)特征以及可能的生源合成分析,設(shè)計(jì)了高效的普適性合成路線,實(shí)現(xiàn)了該家族天然產(chǎn)物多樣性的合成,一舉合成了其中的七個(gè)天然產(chǎn)物,并驗(yàn)證了它們之間的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化關(guān)系。這為將來更多的Hamigeran家族天然產(chǎn)物、gukulenins天然產(chǎn)物的全合成以及相關(guān)生物活性的研究打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),我們期望他們會(huì)有更多更好的科研成果。

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn