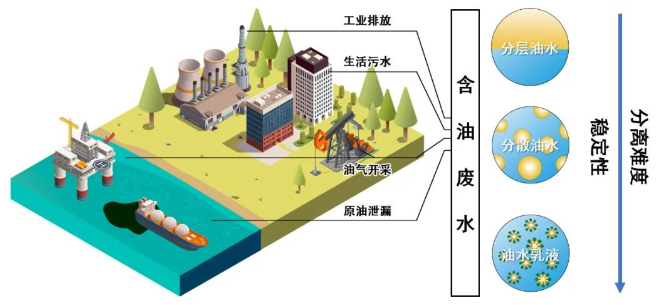

石油、冶金、食品、制藥等工業生產過程會產生大量的含油廢水。其中,乳化劑穩定的油水乳液在后續處理時最為棘手。乳液的排放不僅會對環境造成污染,也會造成資源的浪費。因此,在綠色、可持續發展的背景下,如何高效、同步回收穩定乳液中的油和水,成為分離科學與技術領域近百年來亟待攻克的一大難題。

浙江大學教授徐志康,百人計劃研究員楊皓程、張超所在的聚合物分離膜及其表界面工程團隊突破傳統膜分離范式,提出了一種基于親水膜/疏水膜組成的限域空間狹縫(Janus Channel of Membranes, JCM)的新概念與原型器件,從而發展了一類簡單且高效的油水乳液同步分離技術,成功實現了97%的油回收和75%的水回收。相關研究成果以“Janus Channel of Membranes Enables Concurrent Oil and Water Recovery from Emulsions”為題,發表于《科學》。

突破性“狹縫”分離新器件

油水乳液是一種相對穩定的油水混合物,主要分為水包油和油包水兩種類型。要將油水乳液中的油相和水相同步高效分離尤為困難。迄今為止,較為成熟的油水乳液分離技術包括化學絮凝、電聚結與離心分離等,此外,許多研究也聚焦于開發各種各樣的分離膜材料及膜分離技術。

然而,這些方法通常只能分離出乳液中的部分油相或部分水相,剩余廢液仍需進一步處理或被直接排放,距離實現“零液排放”與資源全回收的可持續發展目標仍有很大的差距。

徐志康教授團隊在聚合物分離膜及其表界面工程領域深耕二十余年,通過分離膜表面工程技術,研發了一系列超親水的分離膜材料,可從水包油乳液中選擇性地分離水相。同時,他們也研發出一種表面性質迥異、一面親水一面疏水的“兩面神”非對稱多孔膜,能夠實現水包油乳液中分散油滴的捕獲與分離。

然而,上述研究仍只能實現有水乳液中單一組分的分離。隨著實踐經驗的積累和研究的不斷深入,團隊成員創新性提出,是否可以嘗試用一張親水膜和一張疏水膜共同組成雙向水油分離系統,實現水、油同步分離?

通過大量實驗,團隊發現,在親水膜和疏水膜所共同組成的狹縫空間中分離水包油乳液時,當狹縫寬度較大,親水膜和疏水膜之間互不干涉,分離效率低。但是,當狹縫寬度從100mm以上逐步縮小至4mm時,水、油回收效率發生了質的飛躍。疏水側的油回收率從5%大幅提升至97%,親水側的水回收率也從19%提高至75%。

“基于親水膜/疏水膜組成的限域空間狹縫實現水油雙向同步分離,對于膜科學領域而言,是分離概念和器件的重大突破與創新。”徐志康說。

神奇“狹縫”的作用機理

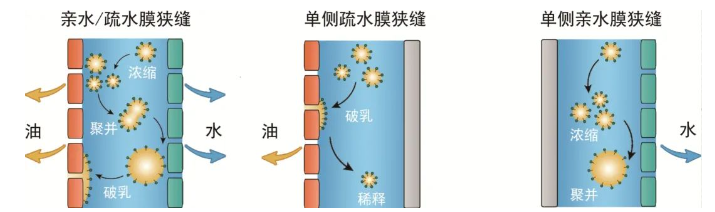

為進一步探究狹縫的作用機理,團隊發現,隨著親水膜和疏水膜間距不斷縮小,狹縫的“擠壓”作用在乳滴破乳分離中發揮了關鍵作用。

以分離水包油乳液為例,在狹小空間內,隨著水在親水膜一側的導出,料液中乳滴的局部濃度迅速增加,同時狹窄空間進一步提升了乳滴的碰撞概率。二者協同作用使乳液的“濃縮-聚并-破乳-分離”過程得到了顯著強化。

那么,親水膜與疏水膜對分離過程起著怎么樣的作用呢?

團隊分別構建了僅具有單側親水膜或單側疏水膜的狹縫,發現盡管狹縫的“擠壓”能夠增強單一親水膜或疏水膜的分離效率,但其油水回收率仍顯著低于同時存在親水膜與疏水膜的狹縫。特別是在乳化劑含量較高時,雖然三種狹縫的水、油回收率均有所下降,但相較于單一膜構建的狹縫,親水/疏水雙膜狹縫的水、油回收率降幅較小,展現出其處理穩定乳液的顯著優勢。

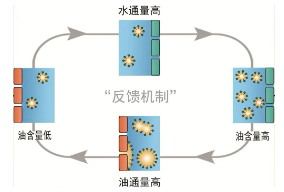

值得一提的是,團隊意外發現分離過程中,親水膜移除水相導致乳液濃度增加,促進了乳滴的碰撞、聚并和破乳,提升了油相的滲透通量。與此同時,油相的持續移除又有助于降低膜表面的乳液濃度,進而減輕了因濃差極化現象對親水膜滲透通量的抑制作用。該過程中形成了一種積極的“正向反饋機制”,使得同步分離效率大幅提高。

“這個系統用到的膜材料簡單,分離高效,能夠廣泛應用于不同類型的水包油和油包水乳液體系。”楊皓程介紹,當親水膜的表面電荷與乳化劑的荷電性一致時,膜的抗污染性能得到顯著提升,從而表現出更高的分離效率。

“表面界面連枝花,油水分離不離她;親水疏水膜狹縫,弦歌不輟灼芳華。”徐志康表示,這項研究是團隊多年沉淀后的又一重大發現,在環境保護、資源回收等多個領域都具有非常廣闊的應用前景,團隊成員將繼續深入研究,推動技術進步和落地轉化。

該論文的第一作者為浙江大學高分子科學與工程學系2022級碩博連讀生郭馨宇,楊皓程、張超、徐志康為共同通訊作者。大連理工大學副教授趙磊協助計算了液滴的碰撞概率,浙江大學高分子科學與工程學系百人計劃研究員梁洪卿和化學系教授吳健參與器件的設計與課題討論,浙江大學高分子科學與工程學系博士后李浩南參與了實驗的設計。該項工作得到了國家自然科學基金委-浙江省區域創新聯合基金、國家重點研發計劃和廣東省自然科學基金的資助。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn