在西湖大學(xué)的校園里,什么是最被珍視的?

是一份份好奇,一次次探索,一聲聲追問。

10月28日,一位滿頭白發(fā)的老人緩步走在云棲校園里,灰色的西裝衣領(lǐng)上,別著一枚小巧但醒目的金色徽章——那是他在2017年獲得的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)——凝結(jié)了他從童年開始、至今仍在延續(xù)的好奇與探索。

不遠(yuǎn)處,一場小型的儀式和講座正在等著他。

這一天,西湖大學(xué)首次舉辦名譽(yù)教授聘任儀式。國際著名生物物理學(xué)家、諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主、哥倫比亞大學(xué)教授Joachim Frank受聘成為西湖大學(xué)首位名譽(yù)教授。

校長施一公為Joachim Frank教授頒發(fā)聘書

聘任儀式由材料科學(xué)與工程講席教授、副校長程建軍主持。再生醫(yī)學(xué)講席教授、校長助理裴端卿宣布校務(wù)會和學(xué)術(shù)委員會的聘任決定。

西湖大學(xué)名譽(yù)教授是學(xué)校授予國(境)內(nèi)外著名學(xué)者的最高榮譽(yù)性學(xué)術(shù)稱號。聘任對象為具有高深的學(xué)術(shù)造詣和國際知名度、在某一學(xué)科領(lǐng)域具有權(quán)威聲望、通過創(chuàng)造性的工作和專業(yè)的引領(lǐng)做出突出的創(chuàng)新和變革性的貢獻(xiàn)、取得學(xué)術(shù)界公認(rèn)的重大研究成果的著名專家學(xué)者。

施一公校長詳細(xì)介紹了Joachim Frank的學(xué)術(shù)生涯。Joachim Frank于2006年入選美國藝術(shù)與科學(xué)院、美國國家科學(xué)院兩院院士,2014年獲得本杰明·富蘭克林生命科學(xué)獎(jiǎng)。2017年,Joachim Frank獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng),表彰其發(fā)展了單顆粒冷凍電鏡技術(shù),及其在解析原核和真核細(xì)胞核糖體結(jié)構(gòu)和功能領(lǐng)域做出的非凡貢獻(xiàn)。

“這一突破性技術(shù)極大地幫助了結(jié)構(gòu)生物學(xué)家去解析生物大分子結(jié)構(gòu)。”施一公說。

難能可貴的是,84歲高齡的Joachim Frank仍活躍在科研一線。

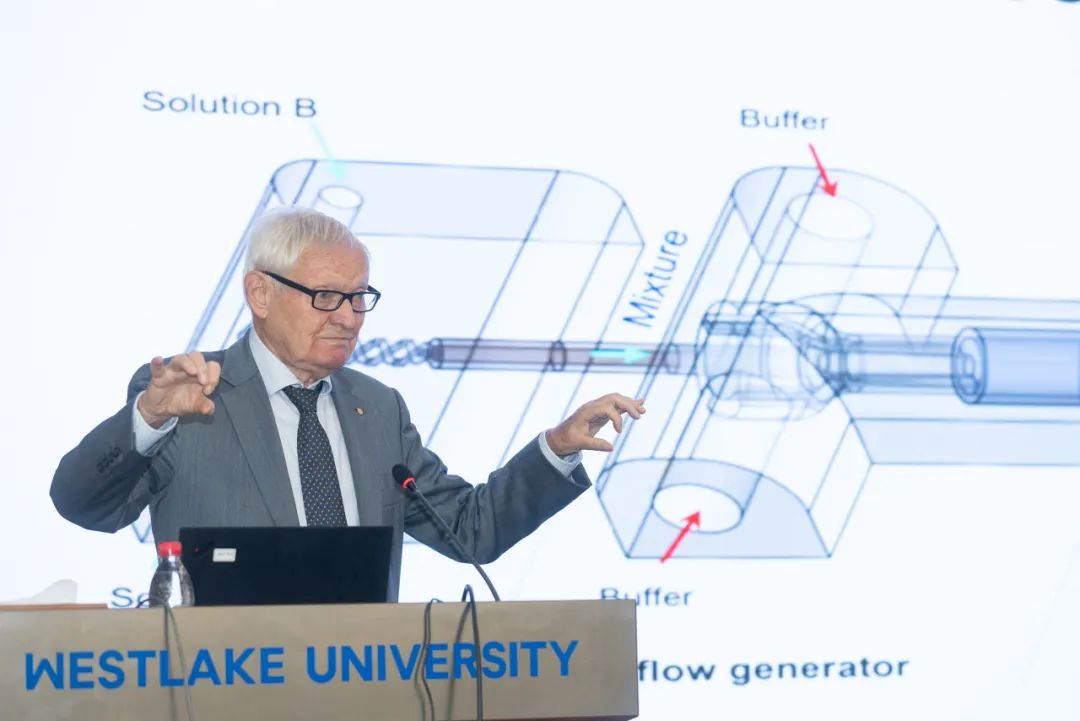

簡單的聘任儀式過后,他為西湖師生帶來了學(xué)術(shù)“第一課”。從今年2月發(fā)表在Cell雜志上的一篇文章引入,Joachim Frank以Time-resolved Studies of Molecular Machines by Cryo-EM為題,介紹了團(tuán)隊(duì)技術(shù)革新——一種能夠在時(shí)間尺度上解析生物分子反應(yīng)過程的技術(shù)。

Joachim Frank介紹前沿學(xué)術(shù)進(jìn)展 從Joachim Frank傳奇的學(xué)術(shù)人生中,我們看到了成為科學(xué)家的品質(zhì),也是西湖最珍視的精神——好奇、探索、追問,以及開放與合作。 在2017年獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)之后,Joachim Frank為自己過去的人生寫過一篇小傳。我們摘取其中的一些段落共勉: 關(guān)于好奇,他說—— 八歲那年,我在陽臺下的角落開始了我的第一次實(shí)驗(yàn)。那時(shí)的我沒有任何科學(xué)概念,只是天生的好奇心驅(qū)使我這樣做。我搭了一個(gè)架子,收集了一些酒瓶子,并在里面裝滿了我能找到的所有液體:油、水、汽油,再大一點(diǎn)時(shí),我還裝了鹽酸。憑著直覺,我把這些液體混合在一起,讓金屬接觸這些液體,并記錄下結(jié)果。我看著電石溶解在水中,觀察劇烈的反應(yīng)和散逸的氣味;我看著鋅在鹽酸中溶解并冒泡;我把煤放在一個(gè)連接著導(dǎo)管的金屬容器中加熱,聽說這樣會產(chǎn)生可燃?xì)怏w。 高中科學(xué)課,我身后右側(cè)是Horst Schmidt-B?cking和Ulrich Mebold,他們后來也成為了物理學(xué)家 (照片摘自小傳,由Friedhelm Schick提供) 到了中學(xué),我很快對科學(xué)課產(chǎn)生了興趣,尤其是物理課。與此同時(shí),我在家里的“小打小鬧”也從陽臺下轉(zhuǎn)移到了閣樓上。我用舊零件和郵購來的零件重新組裝收音機(jī)。對收音機(jī)的癡迷始于哥哥曾教過我如何制作透明收音機(jī)。我制作了幾個(gè)花哨的微型收音機(jī),把它們裝在肥皂盒里。我的大部分積蓄都用來購買閥門、晶體管、電阻和電容器了。閣樓里彌漫著焊接時(shí)散發(fā)的令人興奮的氣味。我在學(xué)校里認(rèn)識了一個(gè)朋友,他和我有同樣的愛好,就住在街對面。 關(guān)于未知的探索,他說—— 我的博導(dǎo)是Walter Hoppe,他是一名X射線晶體學(xué)家,后轉(zhuǎn)為馬克思·普朗克生物化學(xué)研究所的電子顯微鏡學(xué)家。Hoppe正在尋找使用電子顯微鏡對生物分子進(jìn)行三維成像的方法。我的畢業(yè)論文側(cè)重于利用統(tǒng)計(jì)光學(xué)等其他領(lǐng)域的方法探索電子顯微鏡的特性。我在《光學(xué)》雜志上發(fā)表的第一篇論文,研究了樣品漂移對顯微照片光學(xué)衍射圖樣的影響,并利用傅里葉理論解釋了觀察到的條紋。Hoppe拒絕在這篇論文上署名,認(rèn)為這是一篇完全獨(dú)立的論文,我對此感到非常自豪。 1973年,我加入了劍橋卡文迪許實(shí)驗(yàn)室,擔(dān)任高級研究助理。與我交流的人包括Owen Saxton和Peter Hawkes。在卡文迪許的幾年里,我進(jìn)一步研究了部分相干性,并找到了一種方法,可以通過計(jì)算同一領(lǐng)域兩幅連續(xù)圖像的交叉相關(guān)性來獲得電子顯微圖像的信噪比。 就在這個(gè)時(shí)候,單顆粒平均和重建的設(shè)想開始出現(xiàn)在我腦海中——將電子劑量分散到網(wǎng)格上隨機(jī)排列的分子的多個(gè)“副本”中。1975年,我發(fā)表了一篇概念論文,提出了利用溶液中分子的多次出現(xiàn)來檢索分子結(jié)構(gòu)的想法。我與Owen Saxton一起分析了在什么條件下生物分子的明場圖像可以足夠精確地對準(zhǔn),從而使圖像平均值達(dá)到給定的分辨率。我們于1977年共同發(fā)表了這一研究結(jié)果。這讓我確信,即使在弱原生對比度(即蛋白質(zhì)與水)條件下,單顆粒方法也能發(fā)揮作用。 直到幾年后,當(dāng)有人得到了生物分子的實(shí)際圖像時(shí),這一概念才得以實(shí)際證明。盡管如此,電子顯微鏡從業(yè)人員中仍有很多人持懷疑態(tài)度。 我非常幸運(yùn),1982年Michael Radermacher加入了我的團(tuán)隊(duì),他是一名德國學(xué)生,也曾師從Walter Hoppe。1986年,他首次完成了完全不對稱分子——大腸桿菌核糖體大亞基的三維重構(gòu)。從那時(shí)起,我們一直努力研究的這項(xiàng)技術(shù)走向成功,盡管在分辨率和產(chǎn)生原子結(jié)構(gòu)的傾向性方面,它是否能與X射線晶體學(xué)相媲美還是個(gè)未知數(shù)。 關(guān)于合作,他說—— 核糖體結(jié)構(gòu)的研究工作仍然是最吸引我的。 早在1990年,我就堅(jiān)信我的實(shí)驗(yàn)室能夠?yàn)楹颂求w的結(jié)構(gòu)和功能做出重大貢獻(xiàn),于是我開始聘用具有核糖體背景的生物化學(xué)家。Rajendra Agrawal是第一個(gè)真正把“核糖體學(xué)家”級的專業(yè)知識帶進(jìn)實(shí)驗(yàn)室的人。后來,其他人也陸續(xù)加入,其中包括Christian Spahn。 1994年,我利用學(xué)術(shù)休假的時(shí)間,再次回到德國,在馬克斯-普朗克醫(yī)學(xué)研究所開展工作。我的研究生Jun Zhu和博后Pawel Penczek完成了第一張大腸桿菌核糖體的詳細(xì)圖譜,遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于X射線結(jié)構(gòu)圖。 *以上內(nèi)容據(jù)原文有所刪減 在一次采訪中,Joachim Frank說,他在1977年收獲了學(xué)術(shù)研究的Aha moment(頓悟時(shí)刻)。 在聘任儀式的尾聲,他寄語西湖大學(xué)師生,都能在自己未來的探索中,收獲屬于自己的、更多的“啊哈!”

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn