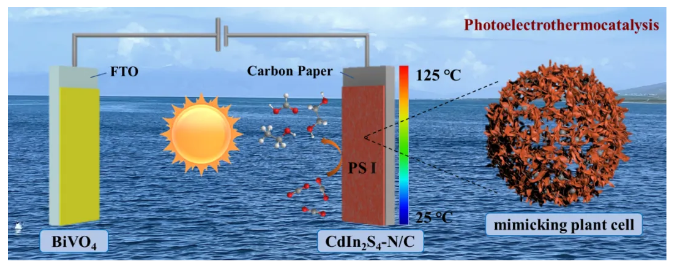

化石燃料的消耗使得大氣中CO2的濃度逐年累積造成溫室效應和氣候變暖。主要利用太陽能將CO2轉化為增值的化學品,一方面可以降低CO2濃度,另一方面也可以滿足了對化石能源日益增長的需求,這是實現“碳達峰”和“碳中和”目標的關鍵。這個反應過程是仿生的儲能過程。將光電和熱三種催化技術耦合到同一個催化體系中,從而通過光電熱的協同效應改善單一催化體系的技術缺陷是催化二氧化碳還原的更有效途徑,也是人工光合成的本質所在。技術的關鍵是空心的碳基半導體催化劑模擬了植物細胞的結構,光電反應池中的外加光輻照、電壓和內生的熱電子模擬太陽光、植物的膜電壓以及細胞本身的熱效應等。這種仿生設計有利于多碳(C2+)的碳氫化合物和醇類產物的生成,更具有工業價值和潛力。

根據上述的設想,他們這次設計并制備出了CdIn2S4-N/C中空異質結構用作光電陰極催化劑,其中CdIn2S4作為光吸收劑捕獲光子以形成光生電子,氮摻雜碳材料(N/C)作為“熱點”和反應活性位點促進光電熱催化CO2還原和碳碳偶聯反應。BiVO4-FTO作為光電陽極用于釋放氧氣。反應體系能夠將CO2高效且選擇性地還原為乙二醇等產物。

熱學研究證實了CdIn2S4-N/C催化劑同時具有優異的光熱以及熱電性能。此外,LSV、瞬態光電流響應、電荷分離效率、EIS和ECSA等測試證明了CdIn2S4-N/C異質結構表現出獨特的光電或電化學性能。DFT計算證實,吡啶N和吡咯N位點更有利于CO2分子通過卡賓(*=C=O)和*OC-COH中間體生成乙二醇等C2產物。原位實況紅外光譜中也清晰地觀察到了中間體和產物對應的振動峰,證實了這一反應機理的合理性。綜上所述,該研究策略為開發具有優異的光、熱以及電化學性能的新型催化劑提供了研究思路。

蘭州大學景歡旺教授團隊從事二氧化碳綠色轉化研究工作二十余年,從事染料敏化太陽能電池工作和目前的光電催化二氧化碳還原(人工光合成)工作十余載。積多年和在不同基礎研究領域的經驗和對仿植物光合作用的研究經驗,認為只有對有機-無機雜化材料進行系統和深入的研究,才能找到高效的仿生光電催化劑像植物光合作用一樣把二氧化碳還原、釋放氧氣和貯存能量到有機物中(逆熱力學過程)。故此呼吁:為了早日實現習近平主席提出的中國2060碳中和愿景,光催化和電催化研究領域的眾多學者們應盡快轉變研究思路,集中到研究這種光電協同催化或光電熱協同催化二氧化碳還原的工作中來,共同努力做出中國的零到一,實現人工光合成的工業化生產,造福全人類。

原文請見:“Photoelectrothermocatalytic reduction of CO2 to glycol via CdIn2S4-N/C hollow heterostructure mimicking plant cell” Chemical Engineering Journal, 2024, 485: 149707;https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.149707

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn