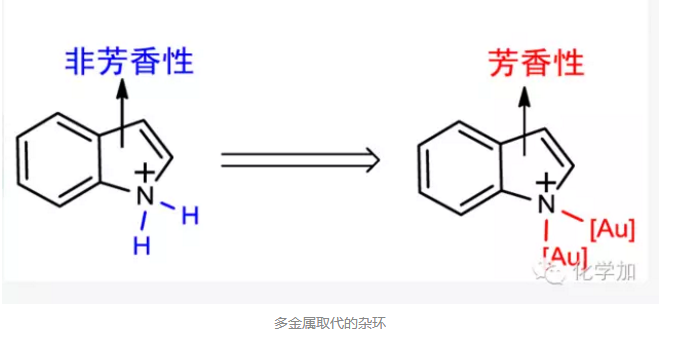

該論文報道了多金屬取代的雜環化合物—四核金取代的吲哚與八核金取代的苯并二吡咯的合成,并通過理論計算發現,此類多金屬取代的雜環均具有超共軛芳香性。該研究首次將超共軛芳香性概念拓展到過渡金屬取代的雜環體系,發現該芳香性在穩定此類化合物方面發揮了至關重要的作用。

超共軛芳香性概念自Mulliken1939年提出以來,一直是物理有機化學的重要研究內容之一。此概念雖幾經發展,但起超共軛作用的取代基僅限于主族元素。

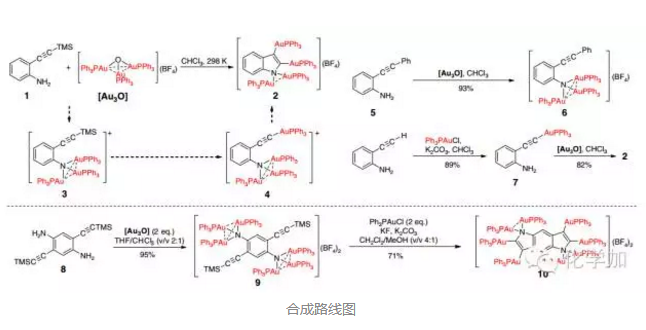

清華大學趙亮研究小組通過對鄰乙炔基苯胺的雙活化,即利用三核金氧簇[(Ph3PAu)3(μ3-O)](BF4)與氨基反應生成N2-離子與三個[AuPPh3]鍵合的三核金簇單元;利用三苯基膦氯化金對炔基進行σ-活化,在常溫條件下通過氮對乙炔基的親核加成反應最終高效合成出四核金取代的吲哚正離子化合物。

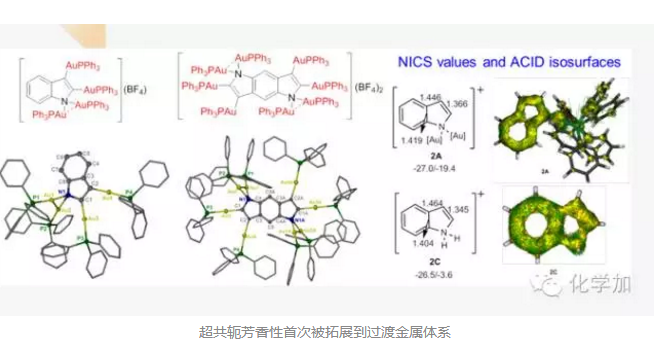

利用2,5-雙((三甲基硅基)乙炔基)苯-1,4-二胺作為反應底物,通過相似的雙邊反應,他們合成了八核金取代的苯并二吡咯二正離子化合物。X-射線單晶衍射表明,這兩個化合物的五元雜環中氮原子均呈四面體型與兩個碳原子以及兩個金原子結合,但整個五元環具有良好的平面性且存在明顯的鍵長平均化特征。

廈門大學朱軍課題組通過理論計算發現過渡金屬的引入使得吲哚正離子的五元環由非芳香性變為芳香性。這與五元環趨于離域的幾何結構,顯著的負的核獨立化學位移(NICS)以及順時針的環電流(ACID)等芳香性判據相吻合。更為有趣的是,該過渡金屬引入導致的超共軛芳香性已超越了傳統的主族元素,從而形成了迄今為止最為芳香的吲哚正離子。過渡金屬這種超乎尋常的作用與其含有更多電子的d軌道參與dπ-pπ共軛有關。因此,超共軛芳香性這一概念首次被拓展到過渡金屬體系。

文章以全文形式發表,化學系2013級碩士生袁駿是本論文共同第一作者。清華大學化學系王梅祥教授及段煉、章名田等老師、北京師范大學楊清正教授也對本項目給予了指導和測試幫助。國家自然科學基金委、科技部973計劃及中組部青年拔尖人才項目對本研究提供了基金資助。

論文鏈接:

http://www.nature.com/ncomms/2016/160517/ncomms11489/full/ncomms11489.html

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn