小分子藥物已過時?顯然沒有!

隨著抗體、基因療法、細胞療法等新興藥物模式的興起,小分子藥物一度被認為即將過時,事實上,小分子藥物仍有其不可替代性,相對生物制劑來說,小分子在生產制造、運輸、患者依從性、可用靶點范圍、免疫原性等方面仍具有明顯優勢。

在全球范圍內的上市藥物中,小分子藥物的占比仍然高達近90%。而在2023年前三季度FDA批準的40個新藥中,也有21個小分子。

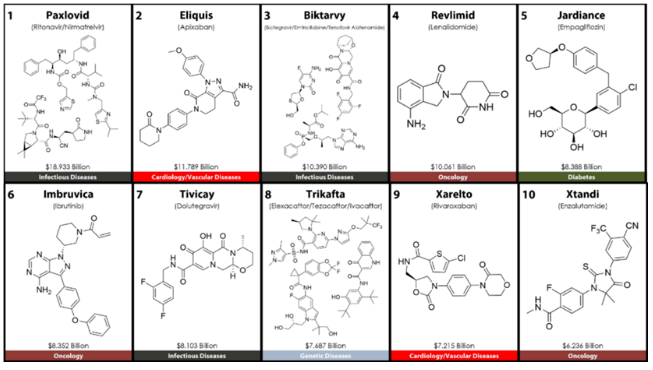

下面就讓我們一起盤點小分子藥物中的優等生,看看在銷售榜單中的top 10都有哪些明星分子。

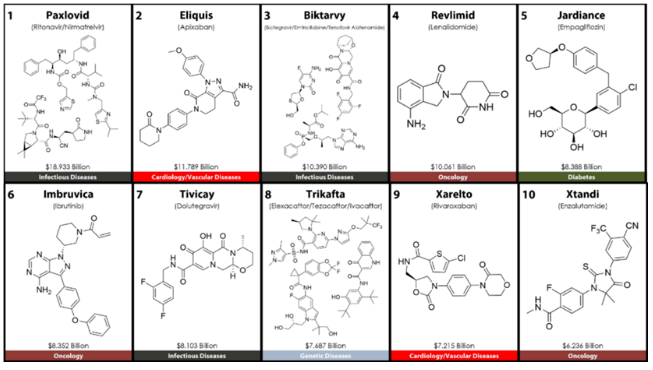

根據Arizona大學Jon Njardarson課題組的統計,2022年前十大銷售額的小分子藥物總計銷售超966億美元,治療領域涵蓋病毒感染、心血管、腫瘤等。

從公司來看,輝瑞不愧為小分子藥物開發先驅,共有4款藥物入圍前十,其次是BMS,有阿哌沙班、來那度胺兩款小分子藥進入前十,合計貢獻217億美元營收。

表1, 2022銷售額 top 10小分子藥物

01

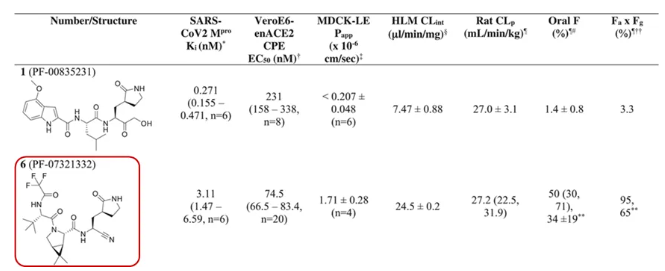

奈瑪特韋(Paxlovid,Nirmatrelvir)

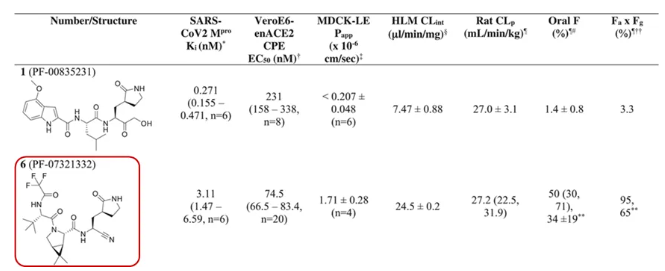

由輝瑞研發的一款3CL蛋白酶抑制劑,可以抑制3CL蛋白酶的作用,從而阻止新冠病毒后續的一系列復制活動。在臨床試驗中,Paxlovid可將新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率降低89%。該藥于2021年12月成為首款獲得FDA緊急批準的新冠口服藥,上市第一年,銷售額便達到了189億美元,一舉超越阿哌沙班成為最暢銷小分子藥物。奈瑪特韋是在先前開發的針對非典(SARS)的特效藥PF-00835231基礎上改造得來,輝瑞的研究人員發現,PF-00835231與SARS-CoV的結合位點,同樣存在于新冠病原SARS-CoV-2,這意味著PF-00835231也許對新冠病毒同樣有效,經測試證明確實如此,但靜脈注射劑型太過繁瑣,輝瑞便對PF-00835231進行結構優化并引入三氟乙酰胺基團,提高了生物利用度,使其可通過口服吸收。

圖1,由SARS特效藥改造得到SARS-CoV-2特效藥Paxlovid

02

阿哌沙班(Eliquis,apixaban)

由BMS和輝瑞公司聯合研發的一種新型凝血因子Xa(Factor Xa)抑制劑,分別于2011和2012年在歐洲和美國上市,用于患者術后靜脈血栓栓塞癥(VTE)預防及房顫患者腦卒中預防。雖然專利還未到期(2026年),但2022年銷售額同比2021年仍降低了約30%,為117億美元。阿哌沙班由BMS經過高通量篩選優化得到,對人FXa的Ki 0.08 nM,對 FXa 的選擇性比其他人凝血蛋白酶高 30000 倍以上。與維生素K拮抗劑華法林等相比,阿哌沙班具有療效更好,安全性更高的特點。

03

必妥維(Biktarvy)

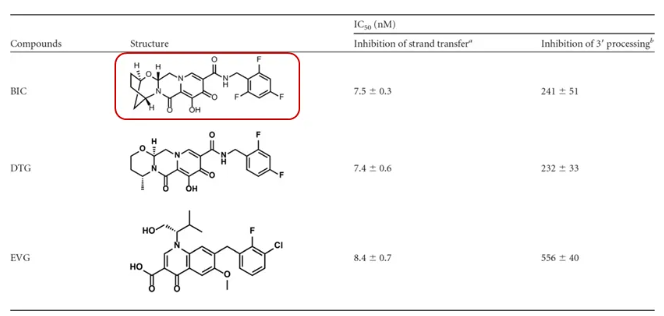

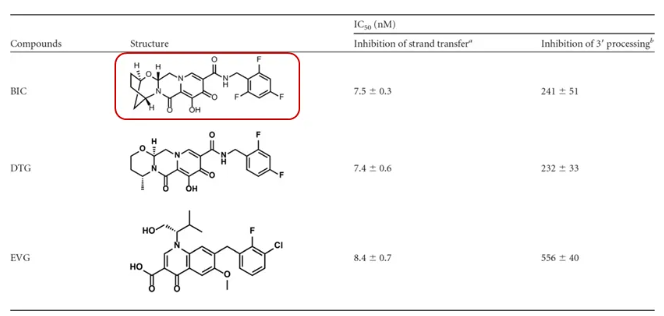

由吉利德科學公司研發,于2018年獲FDA批準上市的用于治療HIV的三合一復方新藥,含有比克替拉韋(bictegravir)50mg/恩曲他濱(emtricitabine)200mg/丙酚替諾福韋(tenofovir alafenamide)25mg,bictegravir是HIV-1整合酶抑制劑,emtricitabine和tenofovir alafenamide都是核苷類似物,用作逆轉錄酶抑制劑。2020/2021/2022年的銷售額分別為72.59億、86.24億、103億美元,放量十分迅速。恩曲他濱和丙酚替諾福韋在2003和2015年就已經上市,只有比克替拉韋為Biktarvy復方新藥中的NME成分,其化學結構與多替拉韋(Dolutegravir, GSK開發的HIV藥物)類似,同為整合酶抑制劑,但Biktarvy安全性更佳。

圖3, Bictegravir(BIC)和Dolutegravir(DTG)

04

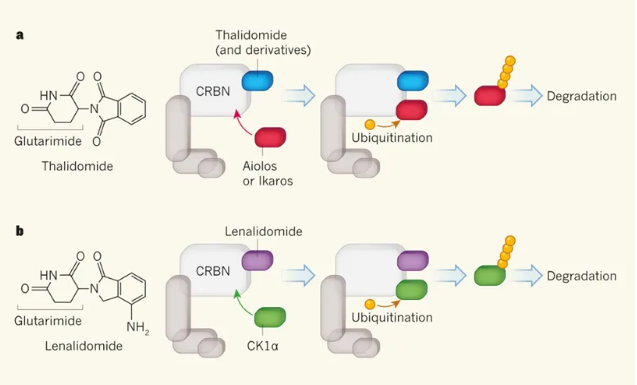

來那度胺(Revlimid, Lenalidomide)

來那度胺由新基制藥開發,是老藥新用的經典案例,前身是臭名昭著的“反應停“沙利度胺。上世紀90年代,科學家發現沙利度胺有抗癌療效,對其進行分子改造后得到來那度胺,后者于2005年獲批上市,用于治療多發性骨髓瘤(MM)、骨髓瘤增生異常綜合征(MDS)等疾病。該藥2020/2021/2022年的銷售額分別為121億、129億、100億美元,2023年進一步降至61億美元,但上市至今累計銷售額已達1050億美元。后來,經過更廣泛的研究,科學家發現來那度胺是通過分子膠水的機制誘導E3連接酶Cereblon (CRBN) 降解靶蛋白來發揮治療作用,由此開發出了一項全新的小分子藥物技術—蛋白水解靶向嵌合體(PROTAC),其能夠彌補傳統小分子藥物難以靶向不可成藥靶點的缺陷,誘導致病蛋白的降解。

05

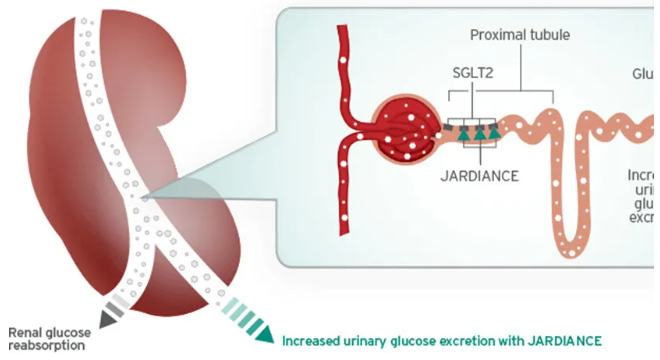

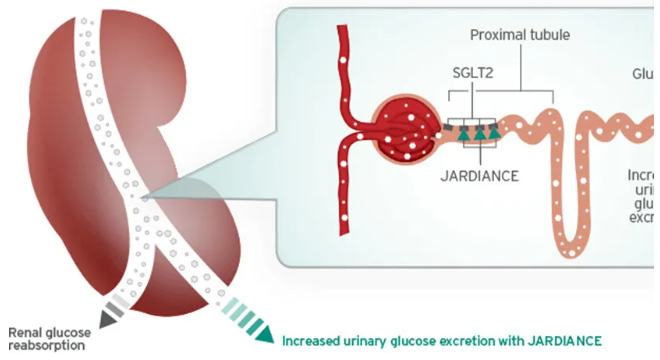

恩格列凈(Jardiance, Empagliflozin)

由勃林格殷格翰公司研發的鈉-葡萄糖協同轉運蛋白-2 (SGLT2)抑制劑,于2014年8月獲FDA批準上市,用于控制2型糖尿病成人患者的血糖和降低患者的心血管風險。SGLT2主要在腎臟表達,負責從腎小管腔重吸收過濾后的葡萄糖和鈉,當SGLT2被抑制后,腎臟對葡萄糖和鈉的重吸收都會減少,降低體內血糖濃度。該藥2020/2021/2022年銷售額為41.08億、58.29億、82.15億美元。

06

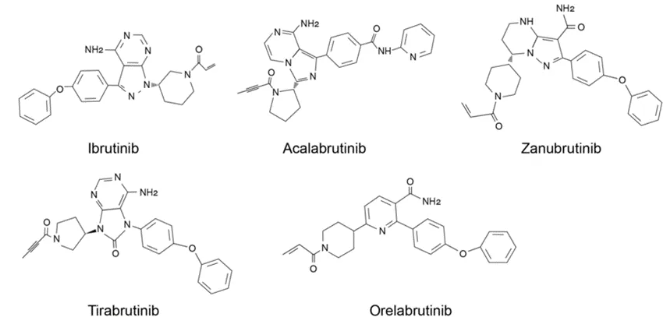

伊布替尼(Imbruvica,Ibrutinib)

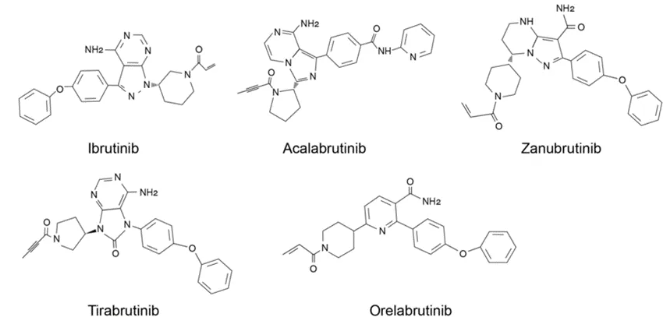

該藥于2013年在美國上市,是全球首個BTK共價抑制劑,用于治療套細胞淋巴瘤(MCL)、慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)和華氏巨球蛋白血癥(WM)等血液腫瘤。然而,伊布替尼作為一代抑制劑,對BTK選擇性不夠好,存在脫靶效應,并可能抑制其他具有相同保守的Cys殘基的激酶從而導致過敏和腹瀉等不良反應。

該藥2020/2021/2022年銷售額為94.42億、97.77億、83億美元,核心專利將于2026年到期,但由于澤布替尼和其他后來者的強力競爭,伊布替尼的市場急劇下滑,2023年銷售額僅為36億美元。而2022年剛獲FDA批準的澤布替尼,2023年銷售額已達到13億美元。

07

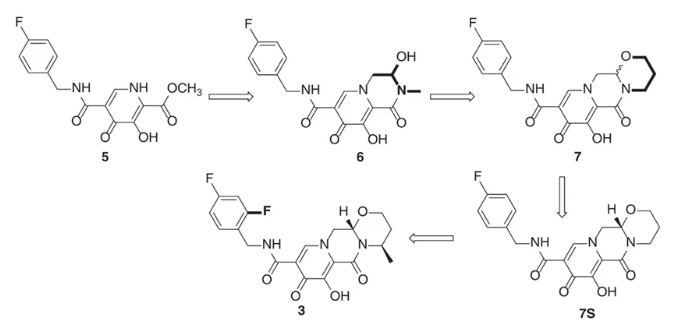

多替拉韋(Tivicay,Dolutegravir)

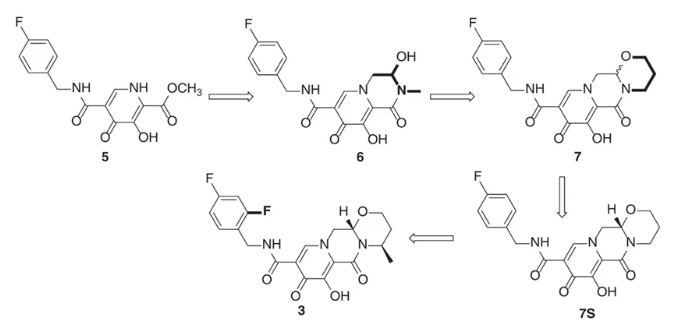

由GSK和ViiV Healthcare共同研發,與bictegravir一樣,是HIV整合酶抑制劑,阻斷HIV病毒DNA整合來限制HIV的復制,于2013年8月獲FDA批準上市。多替拉韋還是GSK其他三款HIV產品——Triumeq(多替拉韋/阿巴卡韋/拉米夫定)、Juluca(多替拉韋/利匹韋林)和Dovato(多替拉韋/拉米夫定)的成分之一,該藥2022年銷售額達到了81億美元。在dolutegravir之前,已經有raltegravir、elvitegravir等整合酶抑制劑上市,對整合酶藥物結合口袋的構效關系研究也已經比較清楚,于是鹽野義和GSK的研究人員在總結前期發表的分子結構基礎上引入氧原子設計了化合物5,以增強化何物對整合酶的結合能力,之后又對生物利用度、半衰期和突變體結合活性進行了優化,得到了dolutegravir,半衰期為6 h,生物利用度達到了34%。

圖7, Dolutegravir(3)結構優化歷程

08

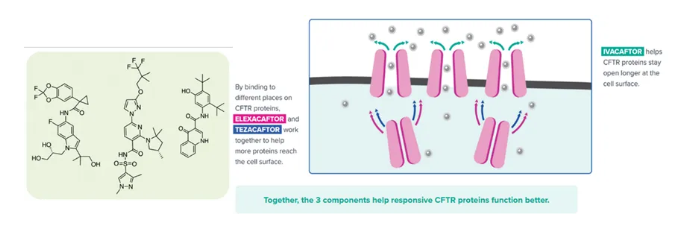

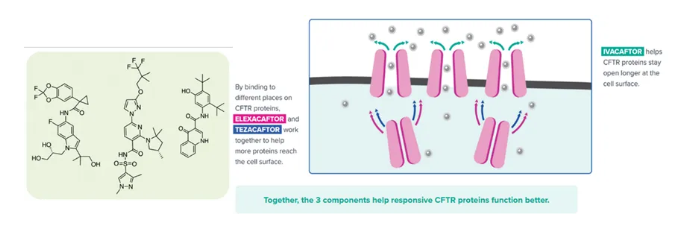

Trikafta (Elexacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor)

由福泰制藥研發,于2019年10月獲FDA批準上市,用于治療6歲及以上囊性纖維化跨膜電導調節蛋白(CFTR)的基因至少有一個F508del突變或其它有效突變的囊性纖維化(cystic fibrosis, CF)患者。Trikafta由三個小分子復方組成,他們同時結合致病的CFTR突變蛋白,彼此之間有協同作用,elexacaftor是新一代CFTR蛋白校正劑,幫助恢復攜帶F508del突變的CFTR蛋白的功能;tezacaftor幫助組裝和運輸CFTR蛋白至細胞表面來增強它的功能,ivacaftor則通過增加位于細胞表面CFTR通道的開放率(門控通道),提高CFTR蛋白的活性,增加氯化物的轉運。三種分子聯合應用能增加CFTR蛋白的數量并增強蛋白的功能。

圖8,Trikafta含有的三個小分子結構及其作用機制囊性纖維化是一種遺傳性疾病,由CFTR的基因突變引起,在美國有3萬多名囊性纖維化患者,全世界約有7萬名患者。Trikafta則是福泰制藥的當家產品,該藥在2020/2021/2022/2023年銷售額分別為39億、57億、76億、89億美元,年均增長率達32%,在2023年更是貢獻了福泰全年總營收的90%。

09

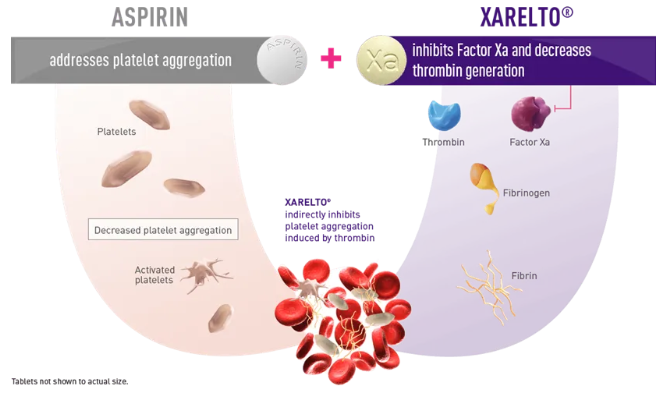

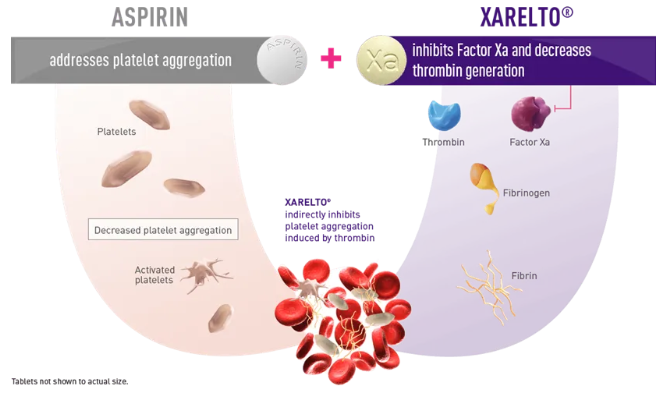

利伐沙班(Xarelto,Rivaroxaban)

利伐沙班由拜耳制藥開發,為首個上市的Factor Xa抑制劑(分別于2008和2011年在歐洲和美國獲批),它通過抑制因子Xa可以中斷凝血瀑布的內源性和外源性途徑,抑制凝血酶的產生和血栓形成。Bayer于1998年便啟動了直接抑制FXa小分子抗凝藥物研發項目,經過高通量篩選20萬化合物后得到了一個IC50為70 nM、選擇性抑制FXa體外酶活的苗頭化合物,并對其進行結構優化以提升抑制活性和口服生物利用度,最終優化得到含有吡咯烷酮結構的利伐沙班,IC50為0.7 nM,口服生物利用度接近60%。

10

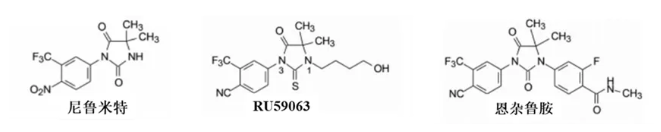

恩雜魯胺(Xtandi, Enzalutamide)

由美國Medivation公司研發,是一款成功的me-better的非甾體雄激素受體(androgen receptor,AR)抑制劑,于2012年獲FDA批準上市,用于治療去勢性前列腺癌和轉移性激素敏感性前列腺癌。最初的藥化工作是由UCLA大學的Jung和Memorial Sloan-Kattering癌癥中心的Sawyers合作進行, Jung等以藥物尼魯米特和雄激素激動劑RU59063為出發點, 試圖優化得到AR拮抗劑,最終從合成的200多個化合物中優選出恩雜魯胺。恩雜魯胺2020/2021/2022年銷售額51億、56.36、62億,銷售額仍處于穩定爬坡中。Wong PC, Pinto DJ, Zhang D. Preclinical discovery of apixaban, a direct and orally bioavailable factor Xa inhibitor. J Thromb Thrombolysis. 2011 May;31(4):478-92.Owen DR, Allerton CMN, Zhu Y. An oral SARS-CoV-2 Mpro inhibitor clinical candidate for the treatment of COVID-19. Science. 2021 Dec 24;374(6575):1586-1593.Liu J, Chen C, Wang D, Zhang J, Zhang T. Emerging small-molecule inhibitors of the Bruton's tyrosine kinase (BTK): Current development. Eur J Med Chem. 2021 May 5;217:113329.Perzborn, E., Roehrig, S., Straub, A.et al. The discovery and development of rivaroxaban, an oral, direct factor Xa inhibitor. Nat Rev Drug Discov 10, 61–75 (2011).https://www.xareltohcp.com/Fiedorczuk K, Chen J. Molecular structures reveal synergistic rescue of Δ508 CFTR by Trikafta modulators. Science. 2022 Oct 21;378(6617):284-290.

Yoshiyuki Taoda, Shuichi Sugiyama & Takahiro Seki. (2023) New designs for HIV-1 integrase inhibitors: a patent review (2018-present). Expert Opinion on Therapeutic Patents 33:1, pages 51-66.