“大、強、條件艱苦”

1978年8月,李恒濱畢業于蘭大物理系無線電專業,同年留校參與蘭大的第一臺計算機DJS-121的技術工作,后來學校將他調入行政管理隊伍,雖然對原先的崗位頗為不舍,但他還是服從組織安排。1985年,李恒濱從機關被調到蘭大化學系工作,開始了一段讓他銘記一生的經歷,“一干就是十二年,正是我身體、精神、精力最好的階段”。

“大、強、條件艱苦”,這是李恒濱對化學系的初印象。

“242名教職工”,時隔多年,李恒濱仍舊記得這個當時化學系教職工數字,“一個教研室的人數相當于其他系的全部(教職工人數),學生也多”。除了人多之外,科研機構也初具規模,分析測試中心已經建立,功能有機分子化學國家重點實驗室正在籌建中。“另一個特點就是強,當時陳耀祖、劉有成院士都在化學系”,還有一大批優秀教師,培養的學生也得到了廣泛的認可,一時成為美談。

回顧“我把蘭大化學故事講給你聽”系列活動的訪談,“條件艱苦”成了最高頻的詞匯,這次也不例外。“今天的條件已經改善了太多,當時的通風情況很不好,樓里味道很大,還是有點受不了”。求學和最初留校時李恒濱的工作空間中,沒有什么氣味,第一次聞到這樣刺鼻的味道讓他多少有些不習慣,但他發現化學系的老師們在實驗室里經常一待就是一整天,“看到老師們都被‘熏’著,我們也就跟著‘熏’著”。因為條件不好,所以安全成了頭等重要的大事,在擔任黨總支書記期間,李恒濱還一直兼任行政副系主任,負責系里的安全工作,實驗室也成了他經常需要“光顧”的地方,“一周全面轉一次,平時沒事也去”,調離化學系時,實驗室安全檢查記錄就厚厚一大本。作為系黨總支書記,李恒濱卻并沒有個人的辦公室,一直和同事們共用辦公桌,“有老師要和我談事情,我們就出去找個方便些的地方”,他也從來沒有意識到要申請一間單獨的辦公室,“老師們都在實驗室里泡著,比我們辛苦多了”。

重視學生工作是傳統

初到化學系工作,李恒濱擔任的是黨總支副書記一職。“化學系有個傳統,歷來非常重視學生工作”,教學科研當時已在全校排在前列,學生工作亦不能落下。訪談中李恒濱提到一個小故事——那時候娛樂活動比較少,為了豐富學生的日常生活,學校定期在禮堂放映電影,有個同學沒有買票被保衛處發現了,問他是哪個系的學生,對方辯稱自己是化學系的。“胡說,化學系怎么會有你這樣的學生!”繼續詢問發現果然不是,“這說明化學系學生的品行等各方面在大家的心目中得到了認可”。但李恒濱知道,整體的優秀并不意味著個體都是積極上進的。二十歲左右正是精力旺盛的階段,學業壓力大時總會出現各種各樣的情況。“也有搗蛋的呢”,有次去學生宿舍檢查,有個宿舍的燈一直不亮,推門進去發現門窗和窗戶都被毯子蓋得嚴嚴實實,宿舍幾個人在屋里打牌,“學生調皮是正常的,不調皮是不合適的,不能當書呆子”,李恒濱覺得活潑是學生的天性,關鍵在于用合適的方式方法做好教育和引導。“后來在全校推行的大學生綜合測評,就是由化學系學工組首創的”。

化學樓的燈光——教、研、學

在李恒濱到化學系工作之前,蘭大教學“四大臺柱”(無機化學的陳佩芳、有機化學的鮑啟申、分析化學的張光、物理化學的張漢良)已經遠近聞名,聽他們的課是一種享受,這種重視教學的傳統也一直被傳承了下來。到化學系工作后,李恒濱對系里老師們教學的水平、態度有了更加直觀和深切的感受,“水平高,再加上認真負責,這就是師德的表現”。時任化學系系主任的周耀坤教授給李恒濱留下了深刻的印象。由于勞累,周耀坤教授伏案寫化學“基地班”材料時不小心摔倒,不幸去世,“倒在了工作崗位上,那種敬業精神著實讓人敬佩”。

“忘我、投入,一天到晚在實驗室”,和課堂教學一樣讓李恒濱印象深刻的,還有老師們的實驗教學和科研態度。暮色蒼茫時,化學樓的燈光明亮如晝。由于負責實驗室安全工作,李恒濱經常到實驗室去,推開門,學生的面孔或許是新的,但老師一定還是上一次在同樣地點打招呼的同一個人。李恒濱辦公室旁邊就是一位老師的實驗室,這位老師曾對他說:“我有時回家飯都吃不動,先要躺在床上睡上一陣子再起來吃飯。”日日辛勞如此,可他從未向系里提出減輕工作量、稍微放松一下的請求,因為他深知實驗基礎對于學生的重要性。有些實驗時間長中間又不能停止,有的老師就買個大餅,餓了湊過去啃兩口,再全身心投入到實驗中。在化學系,黃文魁教授對科研的熱愛和執著也讓無數人敬佩和動容,“出差回來第一件事不是回家,而是先奔到實驗室,實驗室就是他的家”。黃文魁教授和其他一些老師的科研成果在國內外都有影響。

在老師們的言傳身教下,化學系學生的學風也非常好,宿舍、食堂、實驗室,三個地點就串起了一個化學系學生的日常軌跡。正是由于對教、研、學的重視,在1982—1986年實施的CGP(Chemistry Graduate Program,中美化學研究生項目)中,化學系學子多次“奪魁”,“一門八院士”也成為全國學界的美談,細數從蘭大化學系走出的優秀學生,李恒濱由衷地感到自豪,“我們的學生能立得住腳,到了更高的平臺也是出類拔萃的”。

2004年,與“海正獎學金”獲獎學生在化學樓前合影

文體同樣不遜色

“大家對化學系的認可不光是教得好、學得好,文體方面也能拔得頭籌,是一種全方位的認可”。除了大力支持系里的教研、學科建設外,李恒濱和黨政班子還非常重視文體活動的開展。團隊要有精氣神,學生不成為書呆子,老師們也需要從繁忙的教學科研中得到放松,這是他們一直都有的工作理念。為了動員教職工積極參與歌詠比賽,系里的領導帶頭參加。由于系里創收工作做得好,還可以對老師們的付出給予物質酬勞。作為獎勵的“親歷者”,國重室主任王為至今還記得那年運動會時,系里發了“仕奇牌西裝”,那是20世紀90年代的名牌服裝。“可能大家現在覺得一套西裝沒什么,但那個時候窮啊,中秋節發個月餅都已經很開心了”。在李恒濱看來,這種集體的文體活動是一個團隊精神面貌、向心力、凝聚力的體現,“沒有體育特長生以前,我們的學生在全校體育比賽中總拿第一”,平時老師們都忙于教學科研,學生們也扎在書堆里,這些活動也增加了大家互相交流的機會。

搞創收,建大樓

十一屆三中全會之后,改革開放的春風吹遍全國,由于當時國家的經濟基礎相對比較薄弱,于是鼓勵學校發揮科研所長,參與社會服務。“在這一特殊的歷史背景下,化學系也主動參與其中,這方面工作富有成效,在全校可以說是最好的,系上成立了開發公司,我還兼任了總經理。老師們的生活和工作條件都有了改善”。化學系還通過全系教職工集資的方式湊錢搞開發,當時沒有網絡,老師們需要查閱文獻只能通過紙質材料,資料室的空間不夠用,于是“我們決定自己建一座資料樓,我們拿自己掙的錢蓋的樓,建成之后資料有地方放了,老師們查閱資料也方便了,頂層還有個可以開展活動的場所”。建樓的過程并不順利,打地基時遇到了流沙,水怎么都抽不干凈,施工方覺得這個樓應該是建不成了,好在問題都得到了解決。至今化學資料樓仍是學院重要的辦公場所。

“能干成事,主要是因為有大家的支持”,一次差點打架的小故事讓李恒濱頗為感動。由于年代比較特殊,系里的創收項目門面房蓋成后,一些不規范的校外管理人員經常找事兒,以各種理由罰款。為了方便通行,系里決定加一個樓梯,結果校外管理部門不同意,并動手砸剛剛建好的水泥樓梯,李恒濱見狀在化學樓下大喊:“老師們,有人要破壞我們的財產”,一聲吆喝,老師們紛紛下樓跟在李恒濱后面,“有年輕的老師棒子都拎上了”,對方見來者不善,撒腿就跑。“不說這個事情好不好,但面對問題老師們能一條心,這確實挺難得的”,“化學系的凝聚力不是嘴上說說,而是體現在一件件事情上”。

記憶中的劉有成先生

李恒濱和劉有成先生的第一次見面是在實驗室里。劉有成先生的家國情懷、高度自律、對青年教師的關心關注讓他至今感慨不已。

劉有成先生先后在英國利茲大學、美國西北大學和芝加哥大學學習和工作。1954年,正是國家一窮二白之際,劉有成先生放棄國外優越的工作生活條件,毅然響應祖國的號召,回國奔赴西北蘭州大學工作。科技教育報國,這是劉有成先生秉承了一生的理念,也在祖國的大西北貢獻了一輩子。“那時候國家多窮啊,西北又跟沿海的差距那么大,交通不方便,飲食不習慣,氣候也不適應,是實實在在的吃苦”。有一次劉有成先生和老伴兒在操場散步,恰巧學校在搞活動,大喇叭中突然響起了國歌,劉有成拉住老伴端正站立,面向國旗行注目禮,一直到國歌唱完,“沒有任何準備,這就是愛國情感最真實自然的表達”。

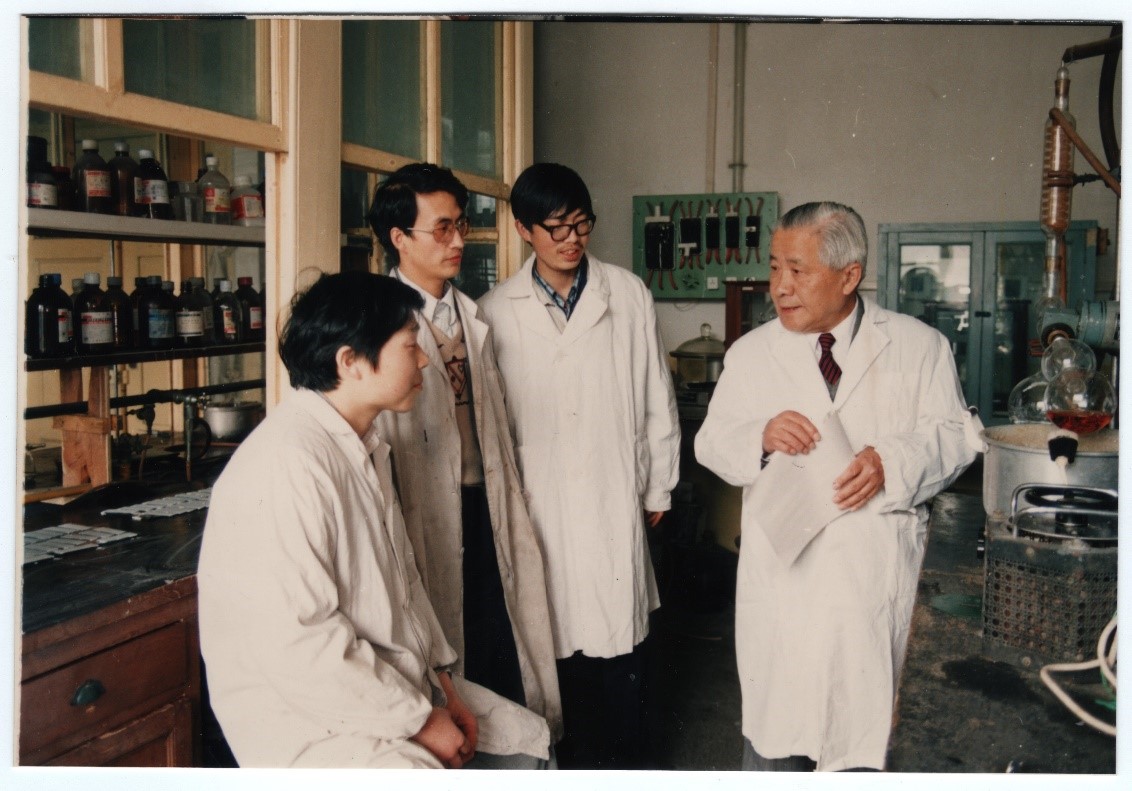

上世紀90年代劉有成在實驗室指導研究生從事研究工作

1985年,劉有成先生組織召開了“國際自由基化學研討會”,為開展自由基化學的國際交流與合作打開了局面,這次會議也成為中國自由基化學發展的新起點,“這可給化學系長精神了”。同年,國家計委決定在高校和研究所建立首批若干個國家重點實驗室,年過花甲的劉有成先生不遺余力,與系里的同仁一道,開展應用有機化學實驗室(即現功能有機分子化學國家重點實驗室)的建設,后順利通過評估驗收,成為我國首批對外開放的國家重點實驗室。“有了這個平臺,經費、儀器都來了,年輕人的成長也有了條件,像大樹起來了”,化學系科研條件和水平有了更大提升,劉有成先生隨之出任實驗室主任兼學術委員會主任,為實驗室的建設和發展作出了不可磨滅的貢獻。

作為學術大家,劉有成先生卻沒有任何架子,特別自律。系里只要開會,劉有成先生總是提前到會,“坐得端端正正的”。無論身份、地位相差有多大,劉有成先生始終尊重身邊的每一位同事,“委托別人辦事時不是命令式的,而是商量著”。雖然相差三十多歲,劉有成先生從來都以“恒濱同志”稱呼李恒濱,“恒濱同志,恒濱同志”,南方獨特的溫厚口音穿越時光,依舊在他的耳旁縈繞。

1994年,年近74歲的劉有成先生回到了養育他的南方故土,但他始終牽掛著蘭大的一切。每年過年,李恒濱都會收到劉有成先生親手書寫的新年賀卡。2007年,劉有成先生和老伴兒最后一次回到蘭州,李恒濱當時在學校擔任黨委副書記,專門抽出時間陪劉有成先生到氣象中心、榆中校區參觀。劉有成先生九十大壽時,李恒濱代表學校到合肥參加宴會,并書寫一個“壽”字為老先生賀歲,“這也是化學系的傳承,即對人的關愛”。

會管理的服務者

從1985年來到化學系,到1997年離開,十二年的時光里,李恒濱把自己始終定位為一名“會管理的服務者”,這種理念也深深影響著他日后在學校開展工作的態度。“我不搞科研教學,我能做的是和黨政班子一起,把化學系的氛圍和環境搞好”,老師們有了困難及時幫助,互相之間有了矛盾及時解決,“雞毛蒜皮的事兒處理不好,影響很大,我們就營造好的氛圍,讓老師們心情愉快,把精力、注意力都放在教學科研上”。通過家訪,他詳細了解了每一位老師的生活情況,提起當年老師們的名字,立體的形象會立刻在腦海中浮現出來。并非每一位老師都支持他的工作,初到化學系工作的李恒濱年紀尚輕,總是受到一些質疑,“‘我們又沒有選你,你來給我們當領導來了’,不認可你嘛”,但在日復一日的點滴中,年輕的“小李”得到了認可,“我跟老師們融在一起了,生活工作在一起,高興在一起,著急也在一起”,可愛的是最初因為不了解而不認可李恒濱的一些老師們,后來反而和他成了很好的朋友。調離蘭大的一些老師從外地返蘭時總會聯系李恒濱到家里看望他,“這是我人生的財富,人是要有好朋友的”。

1987年春,組織化學系教師騎車參加安寧桃花會合影

“這是幾代人做出來的,不是秀才想出來的”

1998年7月,化學化工學院在原化學系的基礎上組建成立,由此院訓“團結、求實、奮進、創新”被廣為熟知。此時李恒濱已離開化學系到學校任職,但他依然對這八個字感觸頗深,“這是幾代人做出來的,不是秀才想出來的”。李恒濱認為,化學系精神不是空洞的口號,是有深刻內涵的。他總結為:一是愛國精神,體現在50年代初,一大批學者舍棄國外優渥的工作和生活條件,來到當時極其艱苦的大西北工作。如陳時偉、左宗杞、朱子清、戈福祥、劉有成、陳耀祖、黃文魁、賈忠建等先生,為蘭大化學系的發展打下了堅實基礎,成為海內外知名大系,我們不能忘記他們。自此,化學系開啟了持續不斷的人才培養趨勢,培養出了一大批優秀學者和教授,如胡之德、周耀坤、馬永祥、蘇致興、史啟禎、楊汝棟、尹榮鋆、孟益民、彭周人、王流芳、周效賢等等。二是追求卓越的精神,如CGP考試在全國四度奪魁,“一門八院士”、中組部授予“全國優秀基層黨組織”等,都是這種精神的體現。三是師德高尚、不務虛名、不尚空談,勤奮踏實的精神,才能培養出一代代優秀學子,鉆研出一批批優秀科研成果。四是創造良好人際關系,團結和諧的精神,使化學系成為一個堅強的集體。正是這些,鑄成了代代相傳的“蘭大化學精神”。帶著化學系“敢干事、不怕事”的這股子軸勁兒,李恒濱和其他調離化學系的同志,在學校崗位上也做出了不俗的成績。

“銜枚進取”“春華秋實”——訪談最后,李恒濱書寫墨寶兩幅贈與學院。寄語新時代的蘭大化學人,希望年輕一代不忘前輩的艱苦,保持活力、定力和向上的精神,始終把心思放在教學科研和人才培養上,祝愿蘭大化學的明天更美好!

附:李恒濱個人簡介

李恒濱,山東平度人,1952年出生于遼寧大連,1978年畢業于蘭州大學物理系。歷任蘭州大學化學系副書記、副系主任、黨總支書記、蘭州大學副校長、蘭州大學黨委副書記、研究員。任蘭州大學書法研究所所長,《視野》雜志編委會主任。教育部大中小學生藝術展賽評委,國家藝術基金評審專家庫成員,海峽兩岸文化藝術聯盟副主席,中國書法家協會會員等。曾獲中書協書法進萬家活動先進個人、甘肅省園丁獎等各類獎項十余項,多次在境內外舉辦書法展和文化藝術交流活動。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn