正文

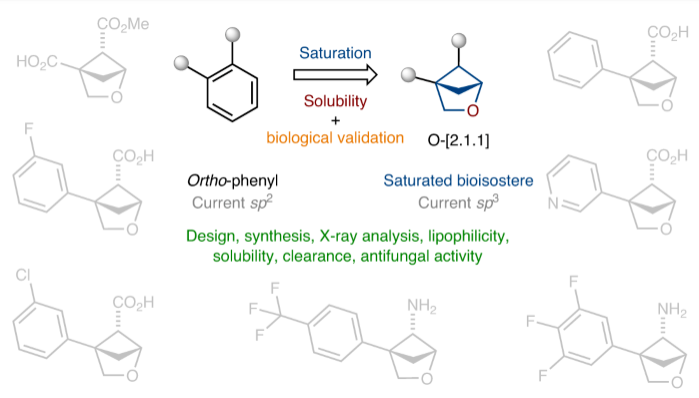

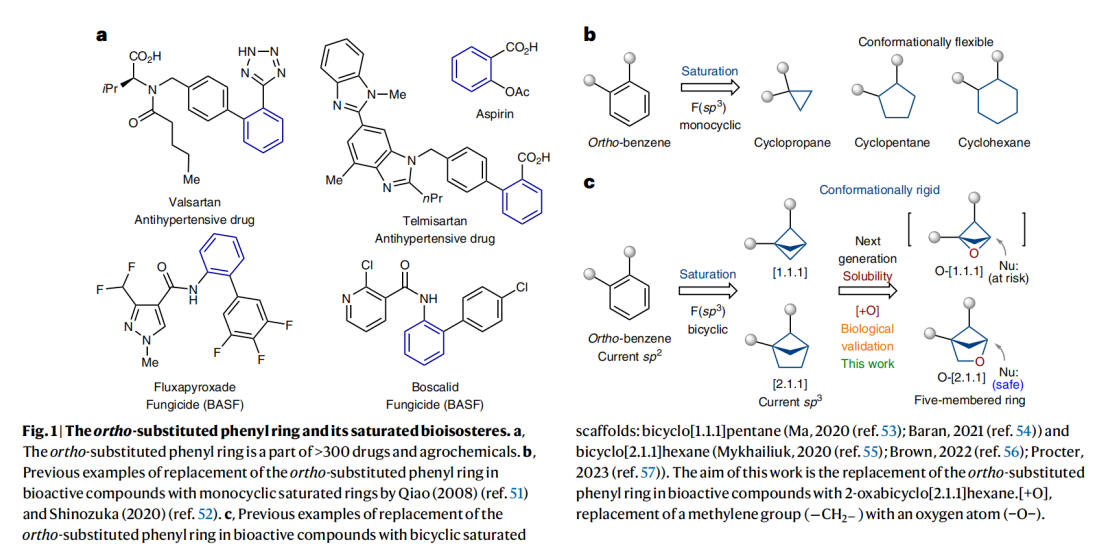

鄰二取代苯環(huán)結(jié)構(gòu)廣泛存在于300多種藥物和農(nóng)用化學品中(Fig. 1a)。在2008年,文獻中首次利用環(huán)丙烷作為鄰二取代苯環(huán)的飽和生物電子等排體出現(xiàn)在生物活性化合物中(Fig. 1b)。隨后,又接連出現(xiàn)1,2-二取代環(huán)戊烷和環(huán)己烷等。在過去的兩年中,化學家們對飽和雙環(huán)骨架的研究取得了相當大的進展,與之前所使用的單環(huán)骨架相比,雙環(huán)骨架的構(gòu)象具有一定的剛性。特別是1,2-二取代雙環(huán)[1.1.1]戊烷和雙環(huán)[2.1.1]己烷已被用作鄰二取代苯環(huán)的飽和生物電子等排體(Fig. 1c)。最近,烏克蘭基輔Enamine有限公司Pavel K. Mykhailiuk團隊報道了新一代鄰取代苯環(huán)的飽和生物電子等排體2-氧雜雙環(huán)[2.1.1]己烷的制備、表征和生物活性,并證實其作為鄰取代苯環(huán)的飽和生物電子等排體可以有效改進活性分子的物理化學性質(zhì)(Fig. 1c)。下載化學加APP到你手機,更加方便,更多收獲。

(圖片來源:Nat. Chem.)

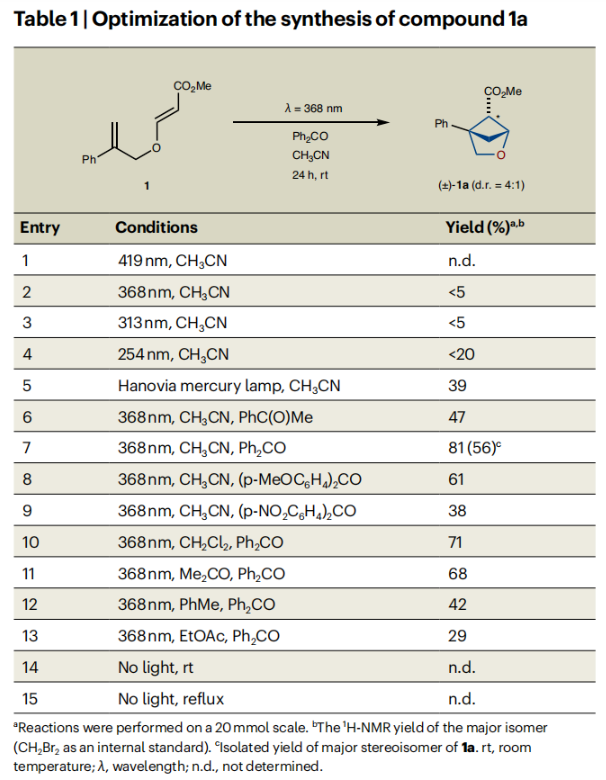

作者認為利用光催化烯烴的[2+2]環(huán)加成是構(gòu)建環(huán)丁烷的有效手段。首先,作者利用商業(yè)可得的炔丙醇作為起始原料,通過兩步簡單的轉(zhuǎn)化(銅催化格氏試劑進攻炔丙醇和DABCO催化丙炔酸甲酯的Michael加成)即可實現(xiàn)二烯烴1的合成。由于1在柱層析過程中以及在室溫下儲存會發(fā)生降解,因此作者將未經(jīng)純化的粗品二烯烴1作為起始原料直接進行隨后的光催化反應(Fig. 2a)。通過一系列條件篩選,作者發(fā)現(xiàn)當使用368 nm光照射下,通過加入二苯甲酮對苯乙烯部分進行三重敏化,在乙腈中室溫攪拌24小時可以以81%的產(chǎn)率得到混合異構(gòu)體產(chǎn)物1a (d.r.?=?~4:1)。此外,控制實驗表明,在沒有光照的條件下,無論加熱與否反應均不能發(fā)生(Table 1)。然而,當作者利用柱層析法對混合異構(gòu)體進行分離純化時卻僅以56%的產(chǎn)率得到主要異構(gòu)體1a。由此表明在同分異構(gòu)體的分離過程中存在一定的問題,從而導致了明顯的產(chǎn)率損失。隨后,作者轉(zhuǎn)變思路,將粗產(chǎn)物直接皂化后并進行重結(jié)晶可以以3步71%的產(chǎn)率得到純的主要異構(gòu)體1b。利用此方法可以在不需要柱層析的條件下實現(xiàn)產(chǎn)物1b的十克級規(guī)模合成。此外,晶體學分析表明此類結(jié)構(gòu)的確與鄰取代苯環(huán)具有相似的幾何性質(zhì)(Fig. 2)。

(圖片來源:Nat. Chem.)

(圖片來源:Nat. Chem.)

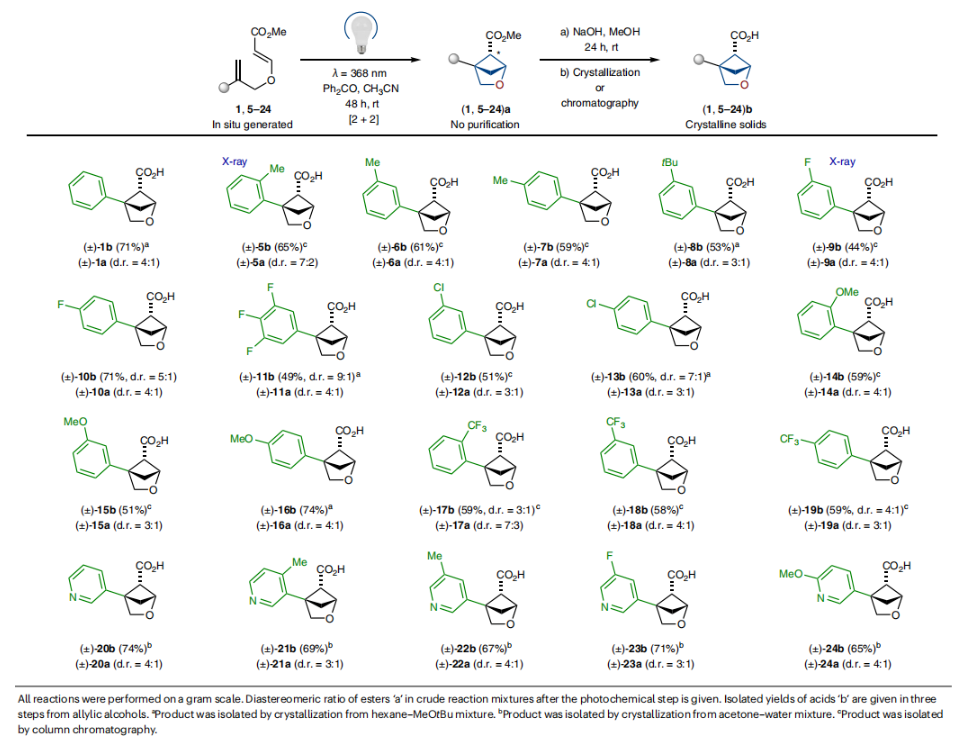

在確定了最優(yōu)反應條件后,作者對此反應的底物范圍進行了考察(Table 2)。芳環(huán)上不同位置的取代,如烷基(5a-8a)、氟原子(9a-11a)和氯原子(12a, 13a)、甲氧基(14a-16a)以及三氟甲基(17a-19a)均可兼容,以49-71%的產(chǎn)率得到相應的產(chǎn)物5b-19b。除此之外,此轉(zhuǎn)化還可以兼容一系列取代的吡啶(20a-24a)。在所有情況下,作者均通過柱層析分離得到了酯中間體5a-24a,并對其進行了表征。然而,在克級規(guī)模合成過程中,作者直接使用光催化環(huán)化后的粗產(chǎn)物5a-24a進行皂化。在一半的情況下,作者可以通過簡單的重結(jié)晶得到最終的羧酸。但是在另外一半的情況下,仍然需要進行柱層析。此外羧酸產(chǎn)物5b和9b的結(jié)構(gòu)通過X-射線晶體學分析得到了證實。

(圖片來源:Nat. Chem.)

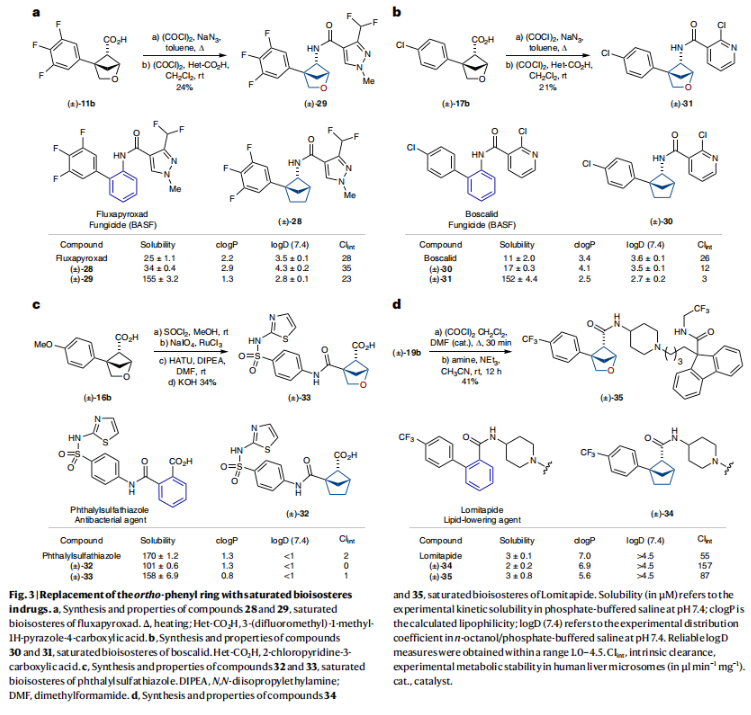

接下來,作者對發(fā)展的飽和生物異構(gòu)體對生物活性化合物代謝穩(wěn)定性的影響進行了探索(Fig. 3)。在氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)中,雙環(huán)[2.1.1]己烷結(jié)構(gòu)的引入會降低其代謝穩(wěn)定性(28)(Clint: 28 vs 35)(Fig. 3a)。然而,當在其分子中引入2-氧雜雙環(huán)[2.1.1]己烷時,其代謝穩(wěn)定性反而提高了(29) (Clint: 28 vs 23)。在啶酰菌胺(boscalid)中,雙環(huán)[2.1.1]己烷結(jié)構(gòu)的引入會增加其代謝穩(wěn)定性(30) (Clint: 26 vs 12),而當引入2-氧雜雙環(huán)[2.1.1]己烷時會增加的更多(31) (Clint: 26 vs 3)(Fig. 3b)。所有三種化合物中,酞磺胺噻唑(phthalylsulfathiazole)及其兩種飽和類似物32(Clint: 2 vs 0)和33(Clint: 2 vs 1),在代謝上均是穩(wěn)定的(Fig. 3c)。對于洛美他派(lomitapide),雙環(huán)[2.1.1]己烷骨架(34)(Clint: 55 vs 157)的引入會降低其代謝穩(wěn)定性,但2-氧雜雙環(huán)[2.1.1]己烷骨架(35)的引入會在一定程度上恢復其代謝穩(wěn)定性(Clint: 55 vs 87)(Fig. 3d)。

(圖片來源:Nat. Chem.)

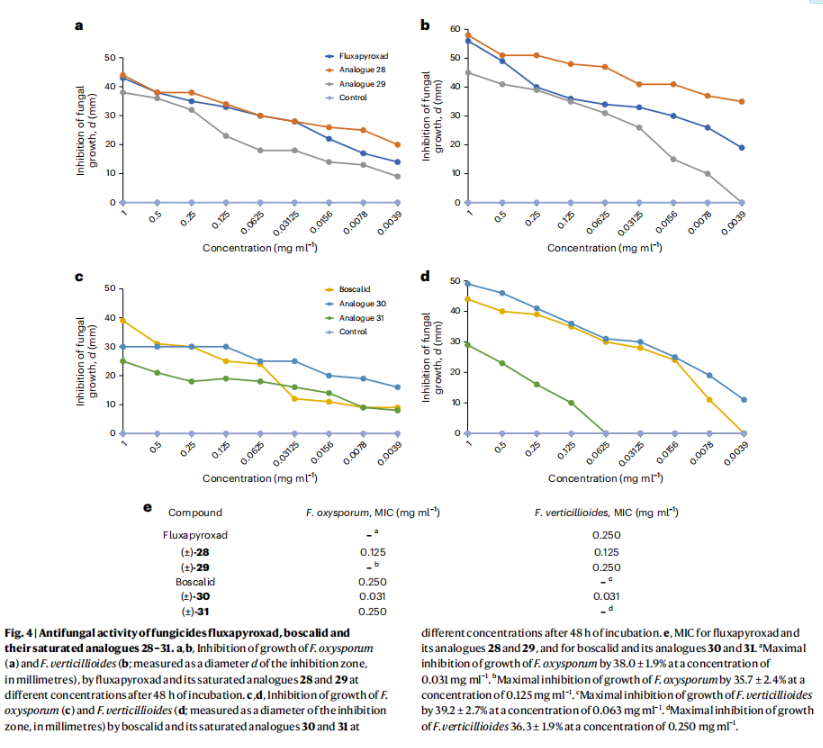

最后,作者對殺菌劑fluxapyroxad和boscalid及其飽和類似物28-31的抗真菌活性進行了考察(Fig. 4)。實驗結(jié)果表明,fluxapyroxad及其飽和類似物28和29在抑制真菌生長方面表現(xiàn)出類似的趨勢。此外,boscalid及其飽和類似物30和31也均能有效抑制真菌的生長。

(圖片來源:Nat. Chem.)

總結(jié)

聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn