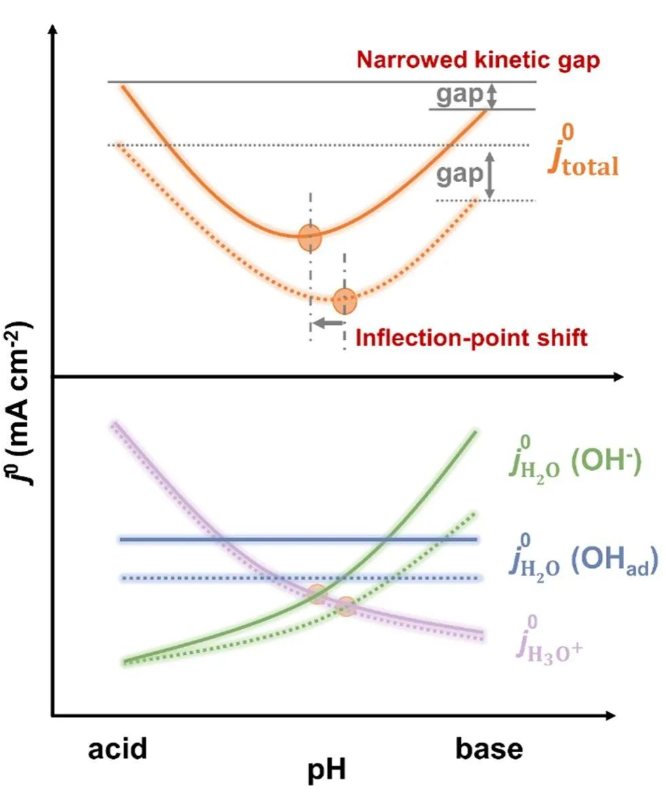

該論文題目為“氫氧化物吸附依賴的拐點行為揭示氫電催化動力學pH效應的雙電層起源”《Electric-Double-Layer Origin of the Kinetic pH Effect of Hydrogen Electrocatalysis Revealed by a Universal Hydroxide Adsorption-Dependent Inflection-Point Behavior》。第一作者為武漢大學化學與分子科學學院的2020級博士生蘇立新和中國科學院福建物質結構研究所陳俊翔副研究員,通訊作者為羅威教授和陳勝利教授。 氫電極反應包括析氫反應(HER)和氫氧化反應(HOR),在氫能體系中起著重要作用。目前,隨著堿性交換膜(AEM)技術的進步和用于氧電極反應的非金屬基催化劑的發展,膜燃料電池和水電解技術有望克服對貴金屬催化劑的依賴。然而,當電解質從酸轉化為堿性,氫電極反應的動力學會下降超過2個數量級,即使是催化性能優異的鉑也是如此。盡管在過去的幾年里作出了廣泛的努力,這種氫電催化動力學pH效應的起源和吸附氫氧化物的作用仍然存在激烈的爭論,嚴重制約了堿性氫能技術的進步。 在此工作中,研究者探究了具有不同OHBE的催化劑(Pt、Rh、Rh2P、Ru和Ru2P)在不同pH值的電解質溶液中的HOR/HER動力學。研究發現,這些催化劑的HOR/HER活性在寬pH值范圍內都表現出拐點,且拐點與它們的OHBE單調相關。pH效應的這種普遍的拐點行為對氫結合能(HBE)作為HOR/HER催化劑活性普適描述符的觀點提出質疑。同時,拐點pH和OHBE之間的關系也不能用OHBE影響表面水解離或形成步驟動力學這一普遍接受的觀點進行解釋。本文作者提出了一個三路徑動力學模型,其中在不同pH的水溶液中水合氫離子(H3O+)和水(H2O)作為氫供體參與HOR/HER,分別是H3O+,H2O/OHad和H2O/OH?路徑。動力學模型表明,H3O和H2O/OH?路徑的速率隨pH的變化呈現相反的變化趨勢,從而在活性-pH關系曲線中產生拐點。此外,酸性和堿性HOR/HER之間的動力學差異以及拐點pH值隨催化材料的OHBE單調變化。這可以很好地用EDL中界面氫鍵網絡連通性隨OHBE的變化來解釋。總的來說,模型和實驗結果為理解氫電催化動力學對pH、OHBE和雙電層的復雜依賴性提供了可靠的依據;并且這些概念對理解其他電催化反應的動力學pH效應具有重要意義,也為設計pH靶向電催化劑提供了指導。 論文的合作者包括武漢大學化學與分子科學學院研究生楊甫林、博士后李朋、研究生靳一鳴。該研究獲得了國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點項目的支持。武漢大學科研公共服務共享平臺為此項工作的開展提供了有力的支撐。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn