正文

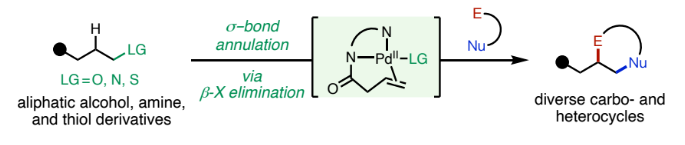

雜環和碳環是藥物和天然產物中的重要結構骨架。目前,獲得此類結構的重要策略是催化C=C鍵與雙功能偶聯配偶體的[n+2](雜)環化反應。在過去幾十年已發展的此類反應中,金屬催化π-鍵與兩親性有機鹵化物的環化反應具有良好的實用性。此類轉化可以利用簡單易得的起始原料,在溫和條件下實現不同取代烯烴與兩親性有機鹵化物的環化。但是到目前為止,利用脂肪醇、胺以及硫醇衍生物的同時C-H和C-雜原子活化來實現此過程卻少有探索。最近,輝瑞腫瘤藥物化學部Indrawan J. McAlpine和美國斯克里普斯研究所Keary M. Engle課題組聯合發展了首例PdII催化脂肪醇、胺和硫醇衍生物與兩親性有機鹵化物的σ-鍵環化反應,以良好的非對映選擇性實現了一系列五元和六元(雜)環的合成(Figure 1)。下載化學加APP到你手機,更加方便,更多收獲。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

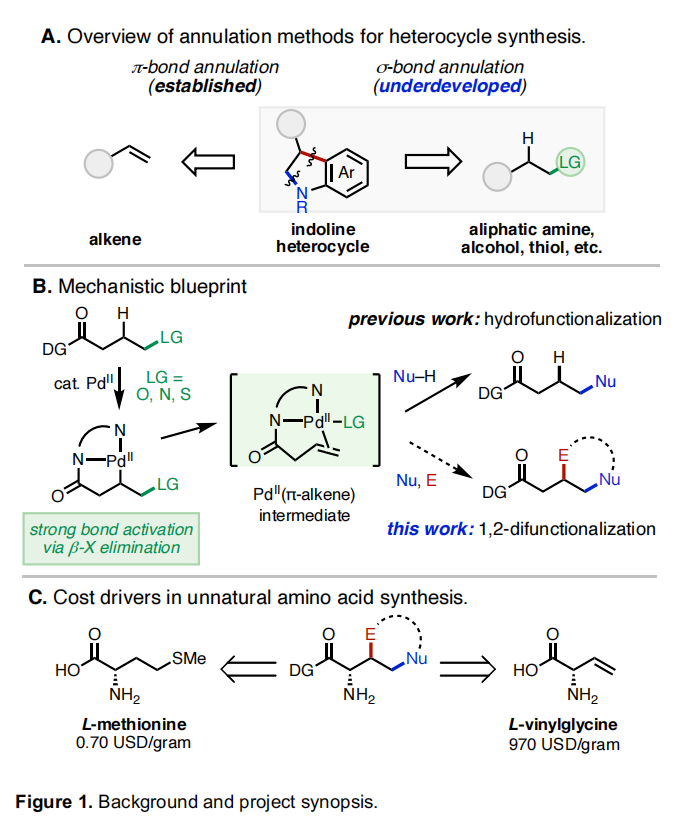

首先,作者選擇連有8-氨基喹啉(AQ)的醚1a和N-Ts保護的鄰碘苯胺2a作為模板底物進行反應探索(Table 1)。當使用Pd(OAc)2 (10 mol%), AgOAc (1.0 equiv), 1-Ad-CO2H (1-adamantanecarboxylic acid) (0.5 equiv),在MeCN (1.0 M) 中80 °C反應5小時可以以86%的分離產率得到產物3aa(Table 1, entry 1)。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

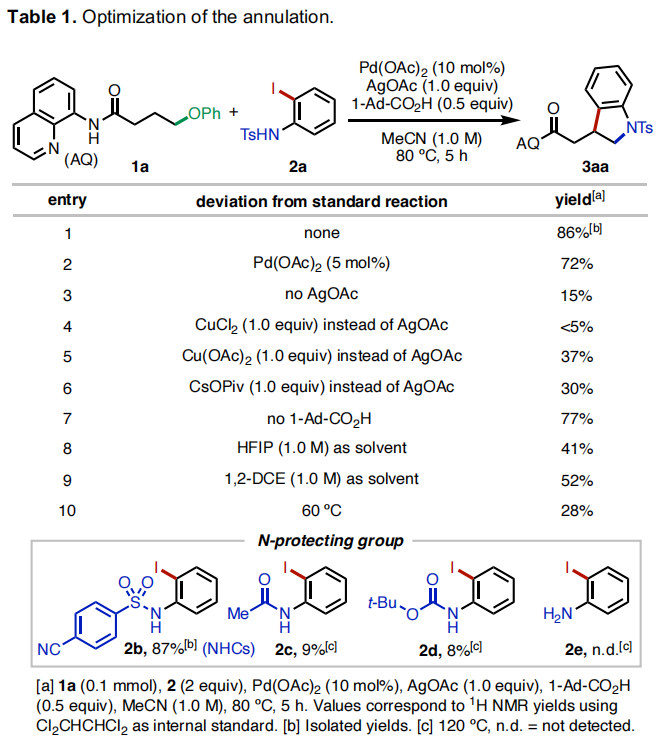

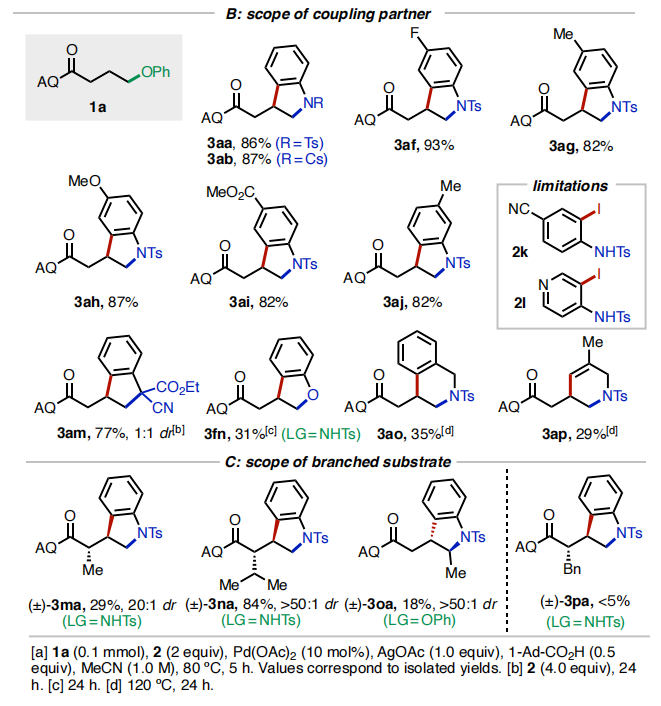

隨后,作者對此反應的底物范圍進行了考察(Table 2)。首先,作者對不同的離去基團進行了考察(Table 2A)。實驗結果表明,一系列含氧、氮、硫離去基團均可兼容,分別通過C-O、C-N以及C-S鍵的斷裂以26-86%的產率實現產物1a-1k的合成。遺憾的是,當使用氟原子作離去基時反應不發生。隨后,作者對不同取代的鄰碘苯胺(酚)2的兼容性進行了考察(Table 2B)。實驗結果得出此轉化具有良好的底物適用性和官能團兼容性(鹵素、甲基、甲氧基、酯基、氰基等),以29-93%的產率得到產物3aa-3ap。值得注意的是,鄰碘苯酚也可以作為偶聯配偶體實現此[3+2]環化(3fn, 31%)。接下來,作者對連有支鏈的底物適用性進行了考察(Table 2C)。α-異丙基取代的底物反應較好,以84%的產率得到3na。而α-甲基和芐基取代的底物則相對差一些(3ma, 29%;3oa, 18%)。此外,γ-甲基取代的底物僅以<5%的產率得到產物3pa。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

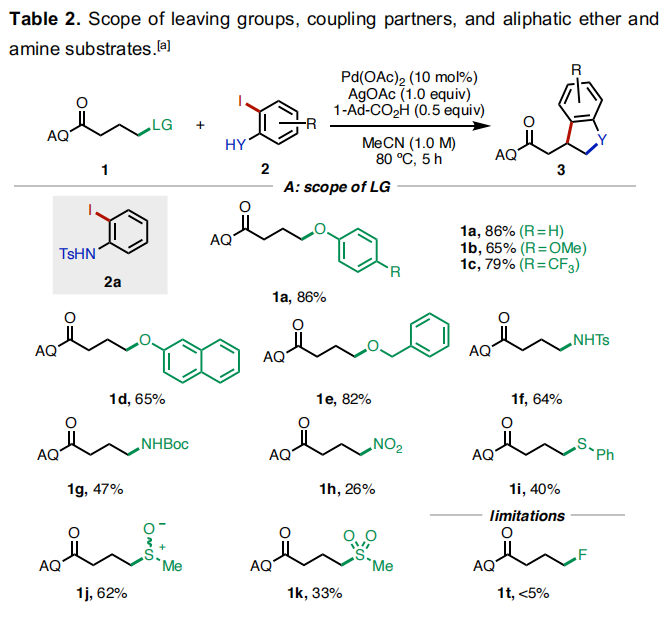

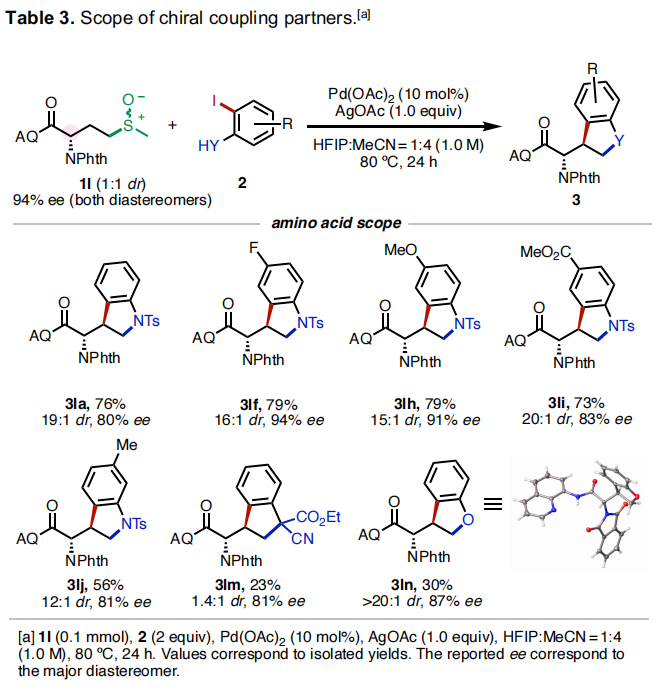

接下來,作者對光學純的L-甲硫氨酸所衍生的起始原料1l的反應性進行了探索(Table 3)。實驗結果表明,稍微改變反應體系(HFIP/MeCN作溶劑,不需要1-Ad-CO2H作添加劑),1l可以順利與不同取代的芳基碘化物反應,以23-79%的產率,81-94% ee得到相應的產物3la-3ln。此外,(rac)-3ln通過單晶衍射表明NPhth基團與新形成的C-C鍵在異側。利用此方法可以實現其它方法難以獲得的α-氨基酸衍生的雜環化合物的合成。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

接下來,作者將此β-消除策略應用于非張力雜環的開環轉化(Scheme 1)。當作者使用消旋的四氫呋喃類化合物1q作為起始原料時,以HFIP為溶劑時,可以以26%的產率得到單一非對映體的吲哚啉產物3qa。當使用四氫吡喃1r為起始原料時,在Cu(OAc)2存在下發生開環后生成的烷氧基會發生原位內酯化以64%的產率得到產物3ra。此外,使用哌啶衍生物1s參與反應時,可以以25%的產率得到開環產物3sa。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

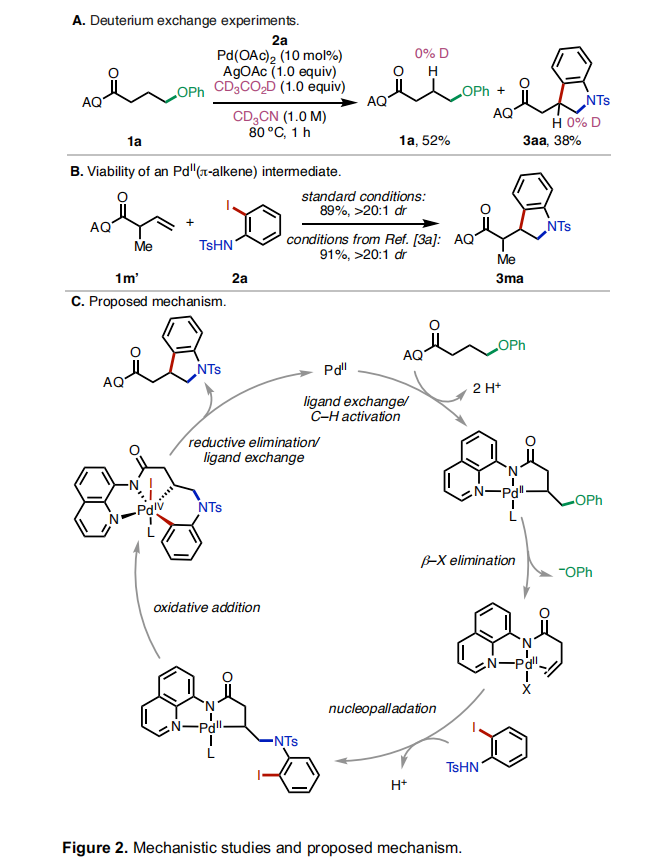

為了深入理解反應機理,作者進行了一系列控制實驗。當使用CD3CN作溶劑,CD3CO2D作添加劑時,作者在低轉化率時停止反應并沒有在產物和回收的起始原料中觀察到氘代現象,由此表明C(sp3)-H活化是不可逆的(Figure 2A)。隨后,作者制備了烯烴1m’并在標準條件下反應以89%的產率,>20:1 dr得到了產物3ma,由此表明催化循環中可能會涉及PdII(π-alkene)中間體(Figure 2B)。基于上述實驗結果和文獻報道,作者提出了可能的反應機理(Figure 2C):首先,底物與PdII配位并發生C(sp3)-H活化得到烷基鈀環中間體。由于雙螯合氨基喹啉導向基的存在,使得β-H消除與β-雜原子消除相比是不利的。因為順式β-H消除所涉及的[5-5-4]三環過渡態與反式β-雜原子消除的[5-5]雙環過渡態相比增加了環張力。因此,烷基鈀環中間體在經歷β-雜原子消除后得到了PdII(π-alkene)中間體。接下來,PdII(π-alkene)中間體經歷了親核鈀化、氧化加成以及還原消除得到產物。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

總結

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn