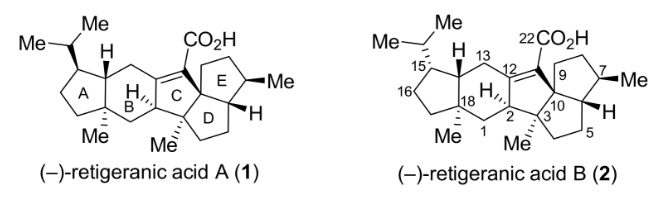

(–)-Retigeranic acids A & B是Sheshadri團隊于1965年從喜馬拉雅地衣Lobaria retigera中分離得到的trans-hydrindane三奎烷骨架結(jié)構(gòu)的二倍半萜(圖 1),含有8個手性中心,包含3個全碳季碳中心(2個為相鄰季碳中心)。前期Corey(1985)、Paquette(1987)、Hudlicky(1989) 和Wender(1990)四個課題組分別報道了其全合成。2023年,蘭大陳小明團隊/王少華團隊和浙江大學丁寒鋒團隊同時報道了Retigeranic acid A的全合成。(浙大丁寒鋒課題組JACS:二倍半萜網(wǎng)肺酸(?)-Retigeranic Acid A的全合成)

圖1. Retigeranic acids A & B的結(jié)構(gòu)(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

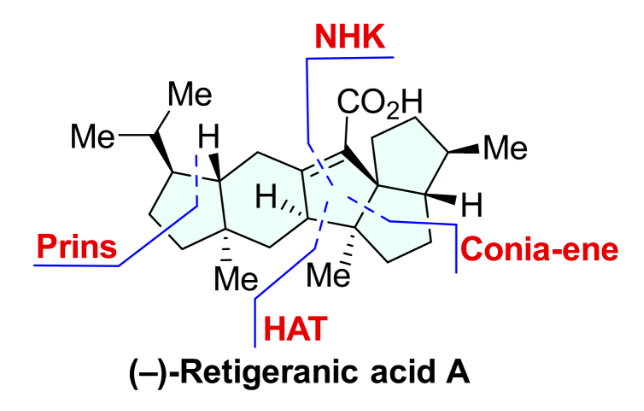

圖2. 采用的關鍵合成策略(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

為完成(–)-Retigeranic acid A的合成,作者擬采用Pt-催化的5-exo-dig Conia-ene環(huán)化構(gòu)筑C-10位季碳,實現(xiàn)D/E環(huán)合成;通過Prins環(huán)化從線性前體出發(fā)構(gòu)筑trans-hydrindane骨架,實現(xiàn)A/B環(huán)合成;通過Fe(Ⅲ)-催化的Baldwin-disfavored 5-endo-trig氫原子轉(zhuǎn)移(HAT)自由基環(huán)化構(gòu)筑C環(huán),完成(–)-Retigeranic acid A骨架合成;最后引入C-22羧基實現(xiàn)(–)-Retigeranic acid A的不對稱合成(圖2)。

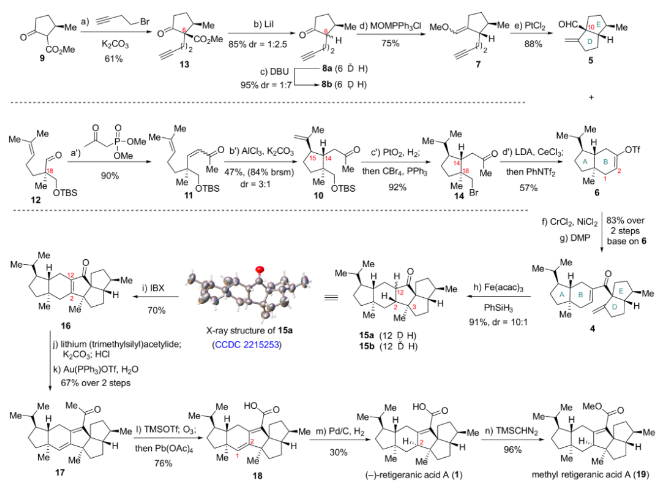

(–)-Retigeranic acid A的合成可從化合物9開始,烷基化得到13,Krapcho脫羧生成化合物8a和8b(8a的差向異構(gòu)化可提高8b的合成效率),8b經(jīng)Wittig反應合成烯醚7,通過PtCl2催化的5-exo-dig Conia-ene環(huán)化,以88%的產(chǎn)率得到醛5,此過程實現(xiàn)D環(huán)和C-10位季碳中心的構(gòu)筑(圖 3)。

圖 3. Retigeranic acid A的合成策略(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

trans-Hydrindane的構(gòu)筑一直是合成的難點和挑戰(zhàn),為完成(–)-Retigeranic acid A的合成,作者期望從線性前體11出發(fā),通過底物誘導的Prins環(huán)化實現(xiàn)連續(xù)兩個立體中心和一個C-C鍵的構(gòu)筑,經(jīng)過實驗條件的篩選和優(yōu)化,在AlCl3, K2CO3催化體系下實現(xiàn)化合物10的合成,經(jīng)還原和溴代一鍋完成化合物14的合成。隨后的烷基化遇到了極大的挑戰(zhàn),在一系列堿性條件下底物10發(fā)生了Grob碎裂化和氧烷基化,最終通過篩選反應條件,作者發(fā)現(xiàn)CeCl3作為添加劑可順利得到α-烷基化產(chǎn)物,同時加入PhNTf2即可完成三氟甲磺酸酯6的合成,產(chǎn)率57%。

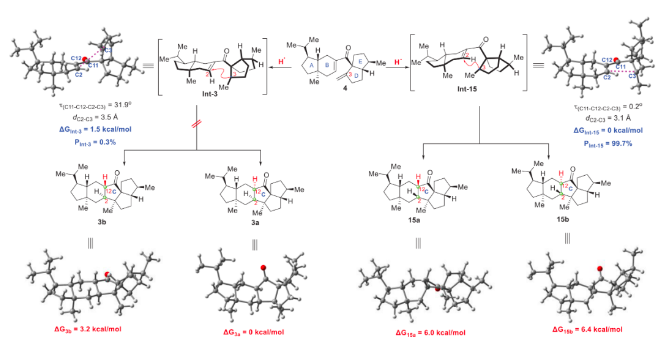

化合物5和化合物6通過NHK偶聯(lián),DMP氧化得到化合物4。隨后,作者嘗試MHAT介導的Baldwin-disfavored 5-exo-trig環(huán)化反應構(gòu)筑C環(huán)和相鄰的連續(xù)季碳中心,經(jīng)條件篩選,僅得到C-2位差向異構(gòu)體15a/b。為闡明15a/b生成的機理,作者對自由基中間體Int-3、Int-15、15a/b和3的幾何構(gòu)象進行DFT計算分析(圖 4),發(fā)現(xiàn)Int-15的能量比Int-3低1.5 kcal/mol,表明此過程極難生成構(gòu)型正確的化合物3。

圖 4. 對15a/b生成的DFT計算推測(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

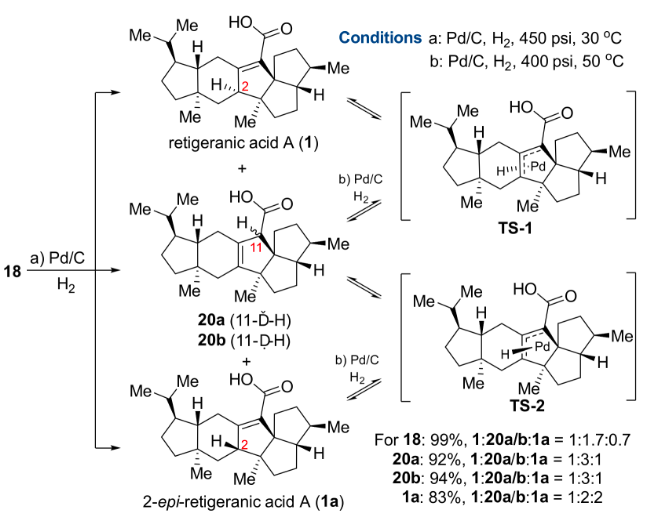

因后期C-2位立體中心調(diào)整是合成(–)-Retigeranic acid A的關鍵,化合物15消除兩個手性 (C-2和C-12)得到酮16,炔基鋰加成、消除及Au(PPh3)OTf催化水合生成酮17。最終烯醚化,O3氧化生成α-羥基酮,Pb(OAc)4氧化切斷合成羧酸18。參考Paul Wender的工作(Tetrahedron Lett. 1990, 31, 2517)利用Pd/C催化氫化,獲得了(–)-Retigeranic acid A及其異構(gòu)體1a, 20a/b (1:0.7:1.7)。作者發(fā)現(xiàn)異構(gòu)體1a, 20a和20b分別在Pd/C催化氫化條件下,可再次得到1, 1a和20a/b混合物(圖 5),推測其轉(zhuǎn)化經(jīng)歷TS-1/TS-2的π-烯丙基鈀歷程,最終作者通過異構(gòu)體的循環(huán)差向異構(gòu)化提高了Retigeranic acid A的合成效率。

總結(jié)

蘭大陳小明團隊和王少華團隊合作,通過匯聚策略,從手性源底物出發(fā)經(jīng)Prins環(huán)化構(gòu)筑AB環(huán);Conia-ene反應構(gòu)筑DE環(huán);Fe -催化(HAT)Baldwin-disfavored 5-exo-trig自由基環(huán)化構(gòu)筑C環(huán),最后引入C-22位羧基完成(–)-Retigeranic acid A的合成,相關工作得到國家自然科學基金、甘肅省基金和中央高校基金的支持,成果發(fā)表于J. Am. Chem. Soc.(doi.org/10.1021/jacs.3c04850)。碩士研究生姚維東為論文第一作者,蘭州大學功能有機分子化學國家重點實驗室、化學化工學院為論文第一完成單位。

聲明:化學加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn