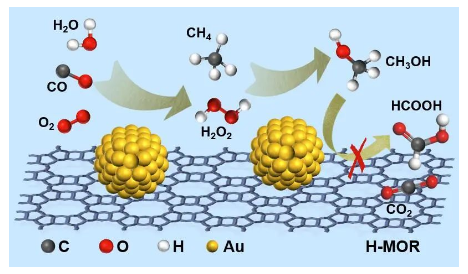

▍JACS:甲烷催化選擇氧化制甲醇新進展

近日,廈門大學化學化工學院王野教授同蘇黎世聯邦理工學院Christophe Copéret教授合作,在甲烷選擇氧化制甲醇領域取得重要進展,相關成果以“Selective oxidation of methane to methanol over Au/H-MOR”為題在線發表于國際學術期刊《Journal of the American Chemical Society》(DOI:doi.org/10.1021/jacs.3c04260)。甲烷作為天然氣、頁巖氣、可燃冰等的主要成分,是一種儲量豐富的碳基能源/資源。將甲烷轉化為高附加值化學品既具有重大應用背景又具有重要學術意義。直接以氧氣為氧化劑,將甲烷選擇氧化為甲醇等液態化學品極具吸引力。但由于甲烷分子化學上極為惰性,而甲醇等目標產物相較于甲烷更為活潑,往往導致產物極易被過度氧化。甲烷活化和選擇性官能團化極具挑戰性,被視為化學領域的“圣杯”。水相中甲烷選擇氧化制含氧化合物因反應條件溫和、產物選擇性易于調控的優勢受到人們的廣泛關注。近年來,在還原性氣體(H2、CO等)存在下,以氧氣直接為氧化劑的甲烷選擇氧化制甲醇研究取得了諸多進展,但依然存在甲烷轉化速率低、甲醇選擇性低、催化劑體系復雜等問題。化學加,加你更精彩。該研究工作設計了一種絲光沸石(H-MOR)分子篩負載Au納米粒子(Au/H-MOR)催化劑,首次成功實現了以O2為氧化劑、通過單一負載金屬催化劑而無需其他助催化劑的甲烷到甲醇的高選擇性轉化。在反應溫度為150 oC時,在CO輔助下水相中甲烷轉化為甲醇的生成速率高達1300 μmol gcat?1 h?1,選擇性達75%,且甲醇在液相含氧化合物中的選擇性高達94%。反應機理研究證實,水相中在CO作用下,O2可被還原活化為過氧物種以及羥基自由基(?OH),進而活化甲烷生成甲醇。甲醇氧化實驗、甲醇吸附液體核磁以及理論計算表明,Au/H-MOR催化劑對產物甲醇的弱吸附可以有效避免甲醇的過度氧化,從而實現甲醇的高選擇性。該結果為發展甲烷選擇氧化制甲醇新催化體系提供了新思路。該研究工作在我院王野教授、瑞士蘇黎世聯邦理工學院Christophe Copéret教授和周偉博士的共同指導下完成,我院2018級博士生王旺陽、2017級周偉博士(現為蘇黎世聯邦理工博士后)和2020級碩士生湯雨辰為共同第一作者。2019級本科生吳方威參與部分測試與表征工作。張慶紅教授在實驗設計和數據分析方面提供指導。成康教授參與了論文數據分析。浙江大學曹偉成博士與瑞士蘇黎世聯邦理工學院博士生Scott R. Docherty在液體核磁與理論計算方面提供幫助。研究工作得到科技部重點研發計劃項目(No. 2022YFA1504500),國家自然科學基金項目(No. 92145301、22121001、91945301、22222206、21972116)的支持。

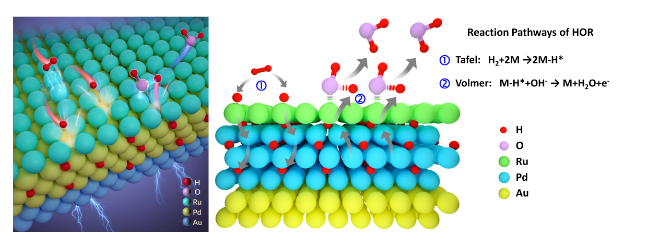

▍JACS:釕基電催化劑在堿性氫氧化反應機理研究取得進展

廈門大學化學化工學院田中群院士團隊范鳳茹教授和李劍鋒教授合作,在釕基電催化劑用于催化氫氧化反應(HOR)機理研究中取得重要進展,相關成果以“Improving the Hydrogen Oxidation Reaction Rate of Ru by Active Hydrogen in the Ultrathin Pd Interlayer”為題,發表于《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc., 2023,DOI: 10.1021/jacs.3c02604)。 氫氧化反應(HOR)是陰離子交換膜燃料電池(AEMFCs)中的基本反應。在堿性條件下,HOR反應的動力學受到Volmer步驟M-Had+OH-→M+H2O+e-的限制。當前,AEMFCs的HOR半反應仍面臨以下挑戰:1)開發低成本且高活性的無鉑(Pt)陽極催化劑以滿足進一步商業化的需求;2)研究堿性條件下的HOR反應機理以設計高活性的催化劑。釕(Ru)因具有與Pt類似的性質和較低廉的價格,被視為鉑基催化劑的潛在替代品。與其它過渡金屬一樣,Ru比Pt更親氧,并且在較低的陽極電位下優先形成Ru-OHad或者Ru-Oad物種。這導致Ru在陽極電位范圍內保持無氧化物表面,使其與Had中間體的鍵合變得困難,從而顯著降低了HOR反應的活性。因此,迫切需要新的策略來解決Ru基催化劑在HOR中活性不足的問題。另一方面,如何獲取反應界面處的分子演化信息,以充分闡明堿性HOR的機理,仍然具有挑戰性。本研究采用在Au@Pd納米粒子上生長薄層Ru,構建了核殼結構的納米晶催化劑。通過將催化反應中間體(OHad)的原位表面增強拉曼光譜(SERS)與原位X射線衍射(XRD)、電化學表征以及DFT計算相結合,研究了Ru基催化劑改善HOR活性的潛在機制。結果表明,Au@Pd@Ru納米催化劑利用夾層Pd的氫儲存能力來"暫時"存儲界面富集的活化氫,并在"氫缺乏界面"自發釋放,與Ru表面吸附的OHad發生反應。同時,通過精確控制夾層Pd的厚度,發現超薄Pd夾層的晶格膨脹更有利于高效儲存和釋放活性氫,在降低決定反應速率的Volmer步驟能壘方面起到重要作用。這項研究深化了對HOR機制的理解,并為先進HOR電催化劑的合理設計提供了新的思路。本工作是在范鳳茹教授、李劍鋒教授和南子昂博士的共同指導下完成。2021級博士生宋現孟、河南師范大學副教授張霞光和2021級碩士生鄧永亮為論文共同第一作者。催化劑的HS-LEIS測試得到了陳明樹教授的大力支持。原位XRD的表征與謝兆雄教授團隊合作完成。該工作得到了國家重點研發計劃(2020YFB1505802)、國家自然科學基金(21727807、22021001、22202163、22222305、22002036和22072122)以及校長基金(20720220013)的資助。

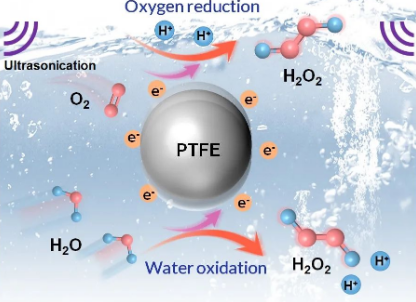

▍Angew:接觸電催化直接合成過氧化氫方面取得進展

近日,廈門大學化學化工學院田中群院士團隊范鳳茹教授與中科院北京納米能源與系統研究所王中林院士、唐偉研究員合作在常溫常壓下接觸電催化直接合成過氧化氫的研究中取得重要進展,相關成果以 “Contact-electro-catalysis for Direct Synthesis of H2O2 under Ambient Conditions”為題,發表于《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202300604) 。過氧化氫(H2O2)具有重要的應用價值,被廣泛應用于多個領域。目前,工業上生成H2O2的主要方法為蒽醌法,但該方法需要昂貴的鈀催化劑,并會產生大量的有機廢物。而直接由氫氣與氧氣直接生成H2O2的方法需要高壓環境,存在危險性。因此,利用H2O和O2作為原料生成H2O2可能是一種理想的替代方案。然而該反應在常溫常壓環境下很難進行,需要引入光/電催化劑以緩解反應過程中熱力學和動力學問題。盡管如此,其在商業化生產H2O2過程中仍然存在著巨大的挑戰。如何綠色、安全、簡單、高效地制備H2O2仍然面臨著重要挑戰。鑒于此,廈門大學化學化工學院田中群院士/范鳳茹教授團隊提出了摩擦催化和機械-電-催化效應用于促進化學反應的新思路(Sci. China Chem., 2021, 64,10,1609)。該團隊與合作者利用機械力驅動界面電子轉移并利用界面轉移電子催化H2O和O2轉化為H2O2。具體來說,在超聲作用下,聚四氟乙烯顆粒與去離子水/O2界面發生物理接觸時發生電子轉移,誘導產生反應性自由基(?OH和?O2-),自由基反應進而生成H2O2。該工作構建了H2O與PTFE顆粒、PTFE顆粒與O2之間的電子循環轉移系統。此外,研究結果表明PTFE顆粒的表面結構和化學組成在超聲過程中沒有發生變化,而且該反應方式也能夠長期穩定運行,H2O2產率可以達到313 μmol L-1 h-1,這有利于后續H2O2的大規模生產和應用。該研究不僅為H2O2的合成提供了一種新思路,還開拓了接觸電催化在化學合成中的應用,有望應用于有機合成、多場耦合催化和環境催化等多個研究領域。化學加,加你更精彩。該工作由范鳳茹教授和中科院北京納米能源與系統研究所王中林院士、唐偉研究員共同指導完成。我院2021級博士生趙佳偉為論文第一作者,碩士生張筱彤、許佳佳共同參與該工作。該工作得到了國家自然科學基金(22222305、22021001)以及校長基金(20720220013)的資助。

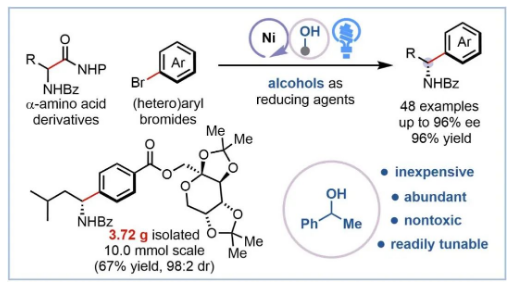

▍Angew:以醇為還原劑的不對稱交叉親電偶聯反應

廈門大學化學化工學院霍浩華教授課題組不對稱過渡金屬光催化研究方向取得重要進展,相關研究成果近日以“Metallaphotoredox-Catalyzed Enantioselective Cross-Electrophile Coupling Using Alcohols as Reducing Agents”為題發表于Angew. Chem. Int. Ed. (Doi: 10.1002/anie.202305889).鎳催化的交叉親電偶聯 (cross-electrophile couplings, XEC) 已發展成為直接構建 C-C 鍵的強大平臺。然而,由于需要精準調節鎳催化劑的性質以實現兩個親電試劑的連續活化而不影響交叉偶聯反應的不對稱誘導,發展高效的不對稱XEC反應極具挑戰性。盡管最近的研究表明,金屬還原劑(Zn和Mn)、烷基胺和漢斯酯(HEH)等可以作為還原試劑應用于XEC反應并實現有效的不對稱誘導,但這些還原劑難以通過結構的修飾實現還原能力的靈活調控,制約了XEC,特別是不對稱XEC的廣泛應用。因此,發展穩定、廉價易得和便于調控的替代還原試劑對探索新的 XEC 化學空間非常重要。針對這一難題,霍浩華教授課題組運用他們建立的鹵素自由基介導的氫原子轉移(HAT)策略(JACS, 2020, 142, 19058; JACS, 2022, 144, 8797; Nat. Commun. 2021, 12, 3536; Nat. Commun. 2023, 14, 125; ACS Catal. 2021, 11, 13567.),成功驅動廉價易得的苯乙醇作為還原試劑,首次實現了a-氨基酸衍生物與(雜)芳基溴代物的高效對映選擇性不對稱還原偶聯。該方法兼容具有挑戰性(難以氧化加成)的電中性和富電子的芳基溴化物以及雜芳基溴化物,適用于大量復雜生命活性分子的后期修飾,具有出色的官能團兼容性,為手性芐胺的高效不對稱合成提供了一種新的策略。系統的機理研究表明烷基自由基的可控催化形成,依賴于溴自由基介導的HAT對醇的活化,生成的??羥基自由基可以在堿性條件下單電子還原a-氨基酸衍生物產生相應的烷基自由基,最終與氧化加成活化的芳基鹵代物發生不對稱交叉偶聯。此方法中,光催化產生的??羥基自由基控制烷基自由基的產生,鎳催化劑活化芳基溴化物,實現了兩個親電試劑的獨立調控,是實現高效不對稱誘導和成功拓寬XEC芳基親電試劑底物普適性的關鍵。該研究工作在霍浩華教授指導下完成,博士后李志龍為論文的第一作者,博士后環磊桃、李鑒,博士生束曉敏、鐘德,本科生張文晶參與了部分研究工作。研究工作得到了“催化科學”國家重點研發項目(2021YFA1502500)、國家自然科學基金委面上項目(22071203)和廈門大學校長基金(20720210014)的資助。

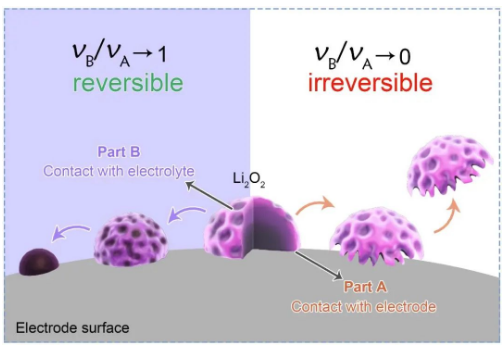

▍JACS:鋰-氧氣電池正極充電反應場所研究的新進展

近日,廈門大學化學化工學院毛秉偉教授團隊針對鋰-氧氣電池正極充電反應場所的研究取得重要進展,相關成果以“Morphology-Dictated Mechanism of Efficient Reaction Sites for Li2O2 Decomposition”為題發表在Journal of the American Chemical Society上(DOI: 10.1021/jacs.2c12267)。鋰-氧氣(Li-O2)電池具有3500 Wh/kg的高功率密度,有望成為下一代二次電池。然而,正極側在充電過程中涉及多相反應,放電產物Li2O2既是反應物又作為反應位點,易造成活性物質Li2O2與電極過早脫離而導致電池可逆性降低。因此,深入理解并調控Li2O2的反應場所,以保持O2和Li2O2之間的可逆轉化是迫切需要的。使用原位原子力顯微鏡和電化學阻抗譜技術,該工作提出了一種普適的形貌依賴的Li2O2有效分解反應位點的機理。研究發現,不同形貌的Li2O2具有較為可觀的微觀電導率,使得充電過程的反應位點不僅存在于電極/Li2O2/電解質三相界面,而且存在于Li2O2/電解質界面,而實際有效的反應場所取決于兩個界面處Li2O2分解速率的相對快慢,其本質上由兩界面處傳質動力學和電荷轉移電阻的相對大小決定。因此,對于緊密的圓盤狀Li2O2,其具有較大的尺寸和較大的電荷轉移電阻,降低了Li2O2/電解質界面的有效性,使得電極/Li2O2/電解質界面是主要的分解位點,導致Li2O2過早脫離電極,可逆性降低;相反,對于具有較大表面積和豐富表面活性結構的多孔花狀和膜狀Li2O2,兩個界面均是有效分解位點,Li2O2不會過早脫離,分解過程更可逆,并且過電位主要來自緩慢的氧化動力學。本工作為理解鋰氧電池充電過程中反應位點的機理提供了新的思路,對設計可逆性高的鋰氧電池具有指導意義。下載化學加APP到你手機,更加方便,更多收獲。 該工作是在廈門大學化學化工學院毛秉偉教授和博士后谷宇的指導下完成,2020級博士生晏豪為本文第一作者。博士后王衛偉,博士生李凱旋參與了部分表征工作,吳德印教授和博士生吳泰銳提供了理論計算支持,顏佳偉教授為數據討論和論文修改提供了重要指導,董全峰教授和鄭明森教授在實驗設備和論文修改方面提供了有益的支持。感謝嘉庚創新實驗室洪宇浩博士提供的XPS測試幫助,感謝中科院化學所文銳研究員和沈珍珍博士在實驗裝置方面提供的關鍵性的建議,以及亞琛工業大學的黃俊教授提供的有益建議。該論文得到了國家自然科學基金(21972119, 22002129, 22102137, 22072123)和中國博士后科學基金(2019TQ0177, 2022T150548)的資助。

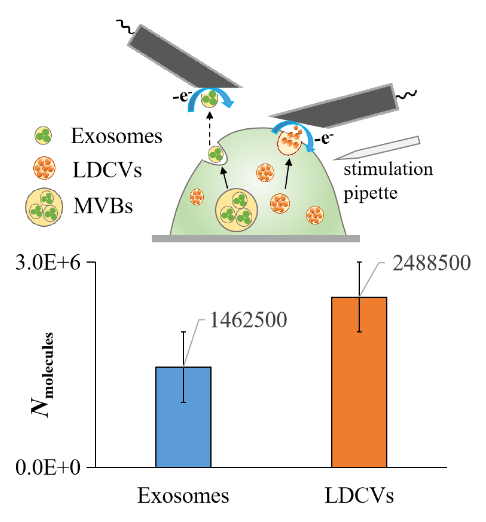

▍JACS:單個外泌體的電化學實時原位測量揭示新的細胞通訊方式

近日,廈門大學化學化工學院胡可可副教授與合作者在微米尺度電化學方法研究神經內分泌細胞通訊方面取得新進展。相關研究成果以“Single exosome amperometric measurements reveal encapsulation of chemical messengers for intercellular communication”為題發表于Journal of the American Chemical Society (DOI:10.1021/jacs.3c02844)。 了解神經內分泌細胞和神經元胞吐的調控機制對于揭示神經退行性疾病的發病機制和開發治療方法至關重要。通常認為,參與神經內分泌細胞或神經元胞吐的化學信使僅來源于細胞內的致密核囊泡(LDCVs)或突觸囊泡在刺激后與細胞膜融合釋放的分子。但是越來越多的研究表明,來源于胞內多囊體(MVBs)的細胞外囊泡(EVs)-外泌體在細胞通訊中也起著至關重要的作用。目前,外泌體通常是從血清、尿液等生物液體或細胞培養基中分離出來的。由于純化限制和缺乏針對不同亞型EVs的特異性生物標記物,使得分離的外泌體容易受到其他類型EVs和細胞外其他成分的干擾。實現單細胞釋放的外泌體的實時、原位、選擇性測量挑戰較大,這限制了對外泌體的基本的分子機制和功能的全面了解。鑒于此,研究團隊引入了微米尺度電化學方法,通過碳纖維微米電極的計時電流法測量,捕捉到了單個活細胞中單個外泌體的動態釋放,將外泌體與其他類型EVs區分開。更重要的是,實現了包裹在外泌體內的分子與LDCVs融合細胞膜釋放的分子的區分與定量測量,并結合熒光成像進行了驗證。研究發現,與許多LDCVs和突觸囊泡類似,神經內分泌細胞釋放的外泌體也含有兒茶酚胺遞質。這一發現揭示了外泌體內的化學信使分子介導的新的細胞通訊方式,以及兩種釋放路徑之間的潛在聯系,改變了對于神經內分泌細胞(可能也包括神經元)胞吐的固有認知。該研究在基礎水平上定義了一種新的化學通訊機制,并為神經內分泌系統和中樞神經系統中外泌體的分子生物學研究提供了新的見解。下載化學加APP到你手機,更加方便,更多收獲。 廈門大學化學化工學院胡可可副教授與哥德堡大學的Andrew G. Ewing教授為該論文的共同通訊作者,我院方寧教授對該工作給予了重要支持和指導。該工作得到了國家自然科學基金(22204134)與廈門大學校長基金(20720220014)等資助。