高分子半導體材料因具有化學結構易修飾、可溶液加工性、柔性和生物相容性等特點使得其在柔性電子、邏輯電路、可穿戴設備和生物電子等領域具有巨大的應用潛力,也因此成為傳統硅基半導體材料的優勢互補材料。在過去幾十年里,新的結構設計和新合成方法的發展使得高分子半導體的性能獲得顯著提升,其關鍵電子學參數“電荷遷移率”甚至匹配或已經超過多晶硅。高分子半導體的性能既取決于其化學結構,也取決于固態下的多級微觀結構。

近期,北京大學化學與分子工程學院裴堅-王婕妤課題組在Chemical Reviews上發表了題為《Polymer Semiconductors: Synthesis, Processing, and Applications》的綜述,從高分子化學與物理、化學結構設計與合成策略、多級微觀結構、加工方法和功能應用等方面總結了高分子半導體材料近幾十年來的發展,搭建了高分子半導體材料化學結構—微觀形貌—器件性能之間的橋梁,為開發高性能高分子半導體和相關電子學器件提供了指導性參考。

圖1高分子半導體的合成、加工和應用

該綜述首先回顧了導電和半導體高分子材料的發展歷程(圖2):從最初電導率超過104Scm-1的金屬性導電聚乙炔的發現,到研究重心從導電高分子向高分子半導體偏移,多種不同功能的有機電子學器件涌現,并發展成為有機電子學方向;隨著合成技術的發展,數量龐大的共軛高分子被合成出來,高分子半導體的結構-性能關系被逐步解析;而后,共軛高分子復雜的固相微觀形貌、溶液聚集態和加工方法開始被人們重視,同時可控摻雜的進一步發展也讓導電高分子煥發出新的活力。到如今,高分子半導體已經發展成為一個數量龐大、功能豐富的領域。

圖2高分子半導體材料的發展

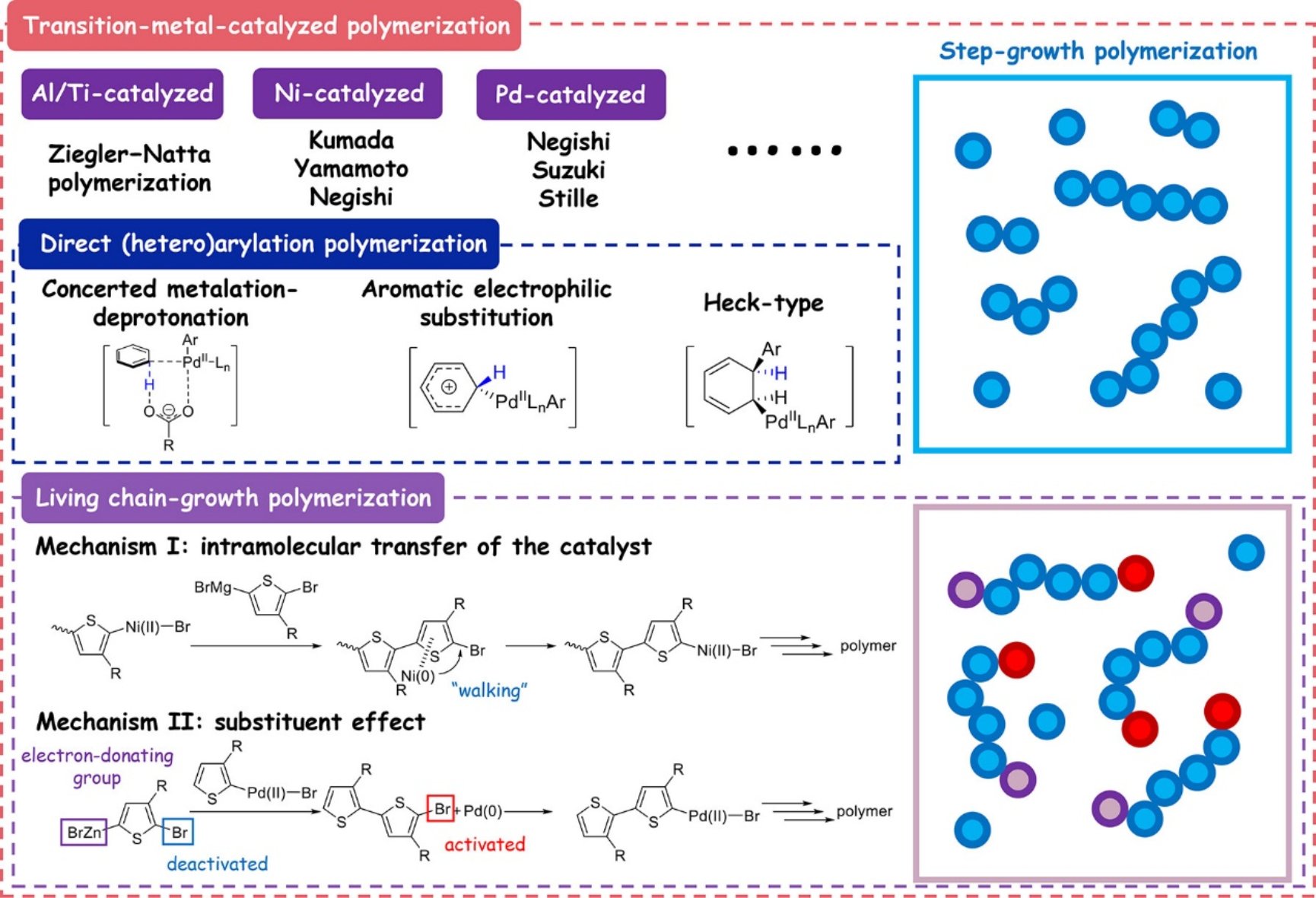

在第一部分,該綜述總結了發展到目前為止高分子半導體的分子結構設計策略和合成方法。1)高分子半導體分子結構設計的兩個基礎是能級結構和骨架平面性。高分子半導體的能級結構影響了其光、電、熱、磁等諸多性質,而高分子半導體的骨架平面性則影響其片段之間電子云的重疊程度,鏈間的有序堆積,最終共同影響其光電性質。2)高分子半導體的合成最初是由Ziegler?Natta催化聚合和氧化聚合等方法實現。隨著上世紀80年代Ni、Pd催化偶聯方法的發展,并在共軛高分子的合成中推廣和使用,Stille、Suzuki等合成方法成為高分子半導體合成的主流,其高效和普適性得到了廣泛的好評。該綜述進一步總結了高分子半導體合成的發展新方向,重點評述了直接芳基化聚合和鏈增長聚合方法的成果(圖3)。

圖3高分子半導體材料的合成

在第二部分,該綜述描述了高分子半導體的復雜微觀結構,并在此基礎上討論了影響高分子半導體電荷傳輸性能的因素。裴堅教授提出將高分子半導體的復雜微觀結構劃分為四個級別,并分別對其聚集行為,表征方法,以及對電荷傳輸的影響進行了總結。

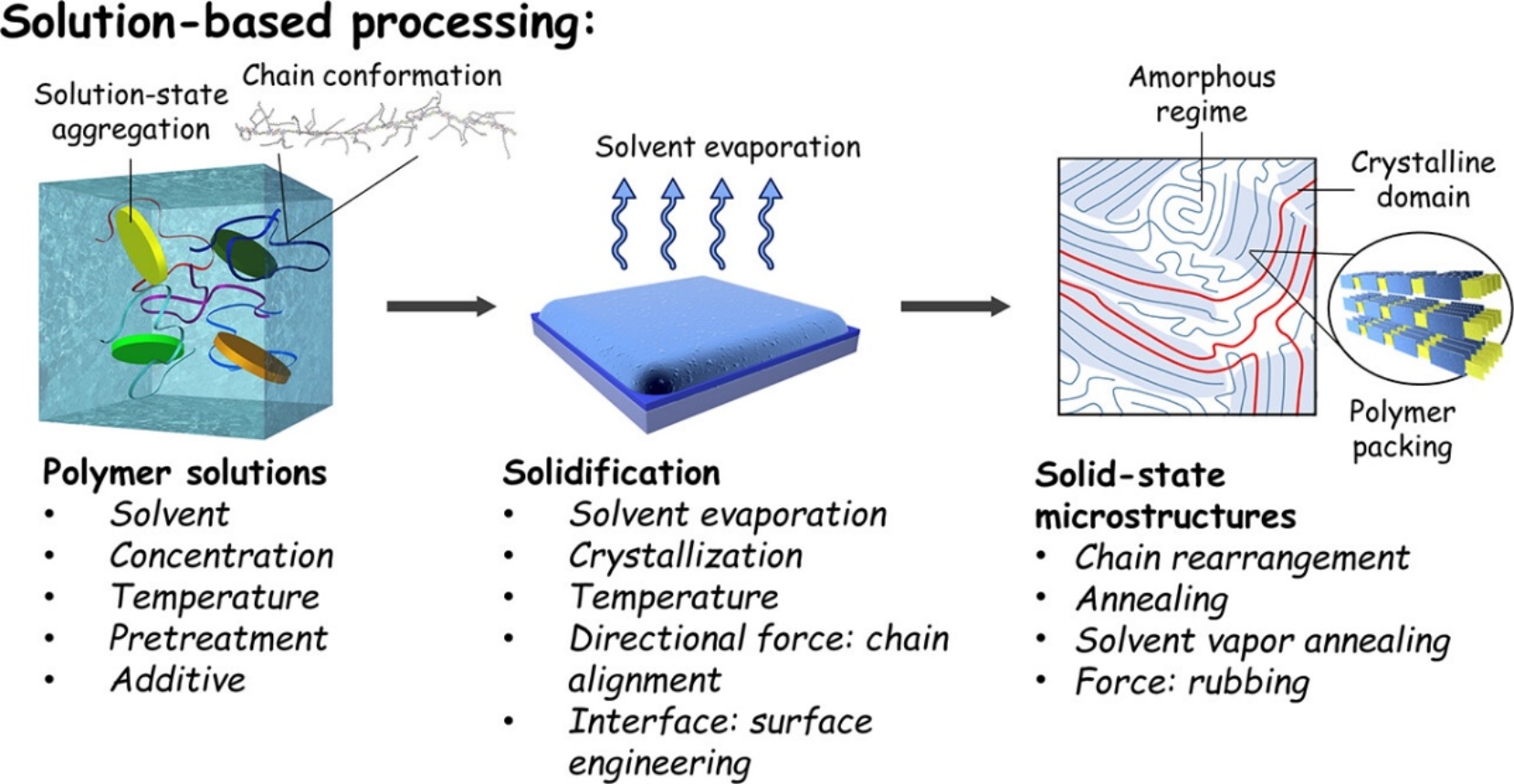

可溶液加工是高分子半導體的一大優勢之一。溶液加工過程中的參數會對得到的固相薄膜的微觀結構產生顯著影響。綜述對溶液加工過程中影響形貌的因素和調控策略進行了系統總結。綜述按照加工的時間順序討論了高分子加工的關鍵階段,即從溶液到固體,以及對得到的薄膜的進一步后處理(圖4)。每個加工階段都會對沉積的高分子薄膜的多層次微結構產生關鍵影響,從而影響器件的性能。對于共軛高分子的溶液,較強的分子間相互作用使高分子鏈傾向形成聚集體。由于共軛高分子的一些薄膜形態會直接繼承溶液中的聚集態結構,所以在加工薄膜前調控溶液中的聚集態結構非常關鍵。在溶液聚集態調控中,溶劑、添加劑、溫度、濃度以及一些溶液預處理步驟例如超聲、紫外光輻照等等都會對溶液中形成的聚集態結構產生影響。

圖4溶液加工過程各個階段調控共軛高分子微觀形貌的策略

在第三部分,該綜述總結了高分子半導體的相關應用。迄今為止,高分子半導體已被廣泛用于各種能源儲存、轉換和催化領域(圖5)。主要應用包括:1)利用高分子半導體電荷傳輸特性的有機場效應晶體管、有機電化學晶體管、有機熱電和有機自旋電子器件等;2)利用高分子半導體光物理特性的光學成像、有機太陽能電池和有機發光二極管等;3)利用高分子半導體的氧化還原特性的有機電池、有機超級電容器、高分子催化和光電極等。

圖5高分子半導體材料的應用

該綜述從高分子半導體材料的結構設計、高效合成、形貌調控、結構-性能關系以及基于其物理特性的大量功能應用等方面總結了高分子半導體材料的發展和最新研究進展,建立了高分子半導體材料從化學結構到微觀形貌調控到器件性能之間的完整構效關系,對于發展高性能高分子半導體材料及其在場效應晶體管、太陽能電池、有機熱電等功能器件中的應用提供了理論基礎與設計優化策略。

該工作第一作者為北京大學化學與分子工程學院博士生丁麗、余子迪,通訊作者為北京大學化學與分子工程學院裴堅教授。工作得到了國家自然科學基金委、科技部、北京市教委、北京分子科學國家研究中心的資助與支持。

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c00696

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn