該研究成果針對現有原子分辨率低劑量成像技術的不足,將低劑量成像技術中的樣品傾轉和電子計量控制方法運用于疊層衍射,在幾十納米厚的多種沸石分子篩中實現了優于1 ?的橫向分辨率和~6.6 nm的縱向分辨率。豐富的三維結構信息使深入探究氧空位分布、孔道分子構型和納米疇界面結構等局域結構及成分特征成為可能。由于沸石分子篩是石油化工行業中最重要的固體催化劑之一,低劑量成像技術的突破將有助于更深入地探究其構效關系,加速催化劑的研發。

論文發表頁面

沸石分子篩在吸附、分離、催化等眾多領域有著廣泛應用,其性能深受局域結構和成分不均勻性的影響。實空間高分辨率成像技術如透射電子顯微術(TEM)是揭示非均質局部結構的最直接的手段。但是由于對電子輻照的敏感性,沸石材料的TEM成像需要在較低的電子劑量下進行以避免結構損傷。

當前可用的各種低劑量TEM成像技術有明顯的局限性。以新興的在沸石成像領域取得巨大成功的iDPC-STEM技術為例,其仍然具有以下局限性:第一,只有當樣品厚度在數個晶胞以內(< 10 nm),所得圖像才較好地反應其真實結構,但如此薄的樣品在真實材料中極難獲得。隨著樣品厚度增加,不僅圖像分辨率會顯著下降,圖像也變得偏離結構難以解釋。第二,與其他各種傳統TEM技術一樣,iDPC-STEM在樣品深度方向上不具備分辨能力。第三,iDPC-STEM要求會聚電子束精準聚焦在樣品才能實現原子級別的分辨率。對于沸石這樣較為敏感的材料,精準聚焦必須在極短的時間內完成,否則聚焦過程就會損傷樣品結構。因此,獲得高質量圖像的成功率較低。

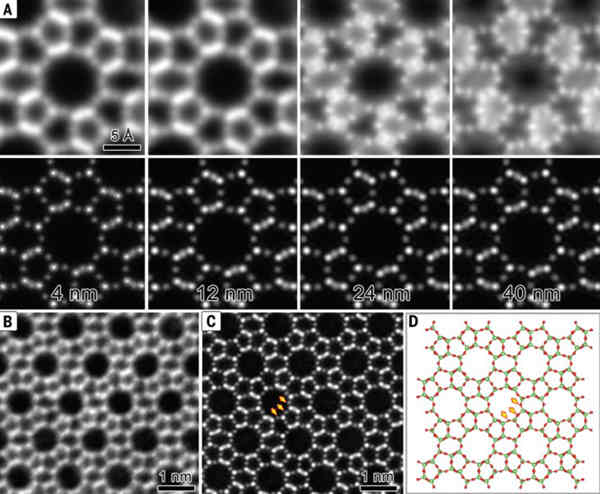

圖1. 具有不同厚度的ZSM-5樣品的iDPC-STEM成像與Ptychography成像

具體來說,作者首先通過圖像模擬對比了iDPC-STEM技術和Ptychography技術對樣品厚度的容忍度(圖1)。以ZSM-5的[010]帶軸為例,作者發現當樣品厚度超過10 nm時,iDPC-STEM圖像分辨率大大降低,甚至出現大幅偏離結構的假襯度,不能反映真實的樣品結構。與之不同,Ptychography圖像則展現了較好的厚度容忍性,即使在40 nm厚的樣品中仍能得到極高的分辨率與較好的襯度。用Ptychography得到的實驗圖像與模擬結果高度吻合,在~40 nm厚的ZSM-5分子篩中清晰區分開了T原子柱和O原子柱,并獲得了~0.85 ?的橫向分辨。需特別指出的是,實驗中作者只進行粗聚焦,避免了精細聚焦過程中電子束對樣品的破壞,成像時樣品處于離焦狀態。

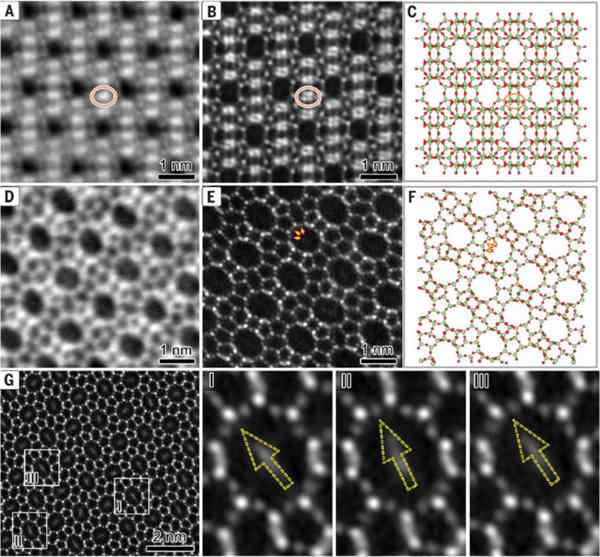

圖2. 不同分子篩樣品以及孔道吸附有機分子的成像

作者在ZSM-5 [100]帶軸和EMM-17 [001]帶軸也得到了與結構模型高度吻合的亞埃分辨率圖像(圖2)。此外,作者用該技術清楚地觀察到了吸附于ZSM-5直孔道中的有機分子(p-xylene),并發現吸附分子有不同的指向,體現了分子篩孔道中不同的化學環境以及主客體相互作用。

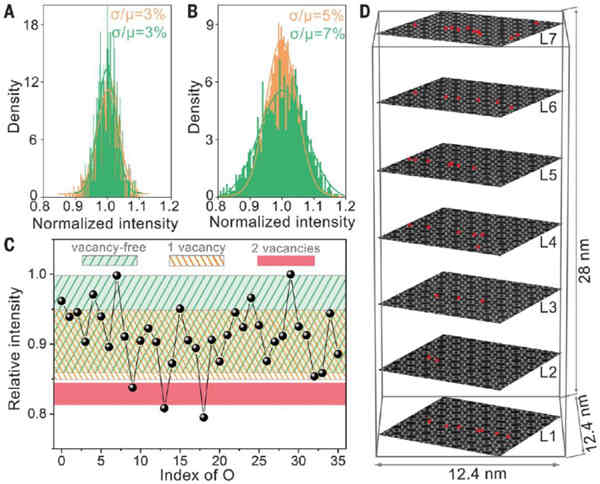

圖3. ZSM-5中氧空位的三維分布

由于T原子柱和O原子柱在Ptychography圖像中被清晰地區分開,作者對其強度進行了定量分析,分析發現樣品中存在O空位。作者用圖像模擬定出了可用于O空位識別的強度閾值,并應用于實驗數據,得到了ZSM-5中O空位的三維分布(圖3)。該方法得到的O空位含量與吡啶吸附方法測得的路易斯酸位點的數量基本相符。這對進一步研究沸石分子篩中酸性位點的分布具有重要意義。

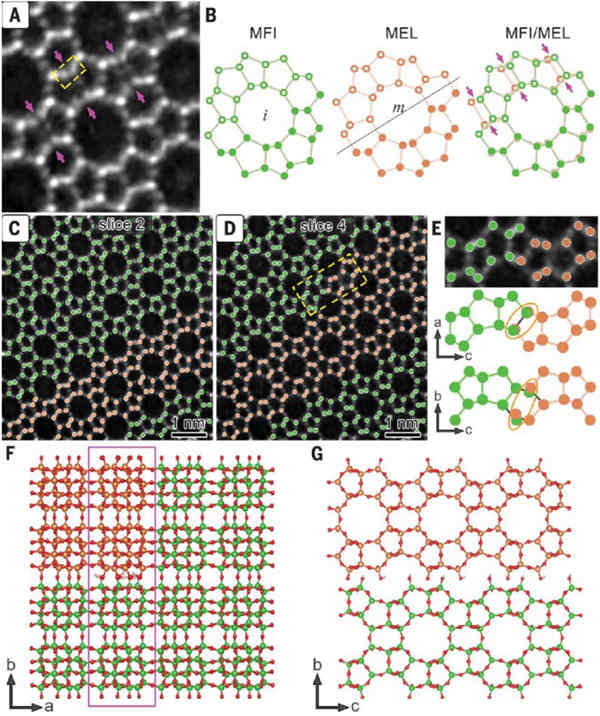

圖4. MFI-MEL相界面原子結構成像

ZSM-5(MFI)與ZSM-11(MEL)這兩種結構相似的分子篩經常共存,但學界對它們的共存狀態是混合還是共生仍不十分清楚,對其相界面結構也知之甚少。作者借助Ptychography的超高分辨率成像能力,清晰解析了MFI-MEL相界面沿a軸、c軸方向的原子結構,并建立了b軸方向的界面原子模型(圖4)。

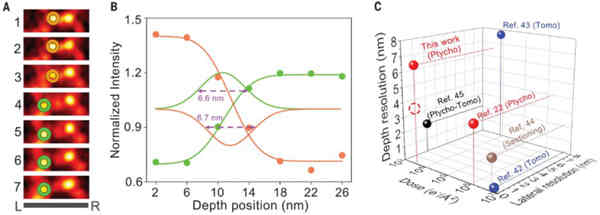

圖5. 縱向分辨率

最后,作者分析了低劑量條件下,多層法Ptychography重構的縱向分辨率(depth resolution)。計算表明,雖然Ptychography的橫向分辨率低于1 ?,但是其縱向分辨率只有~6.6 nm(圖5)。

通過對比Ptychogrpahy、 Optical Sectioning、Tomography等TEM三維成像技術,作者指出,低劑量Ptychography與Tomography相結合或將進一步提升縱向分辨率,真正實現低劑量下的原子分辨率三維結構表征。(圖文/前沿軟物質學院 電子顯微中心 廣州國際校區人力資源與發展事務辦公室 編輯/盧慶雷 孫彥東)

鏈接:

1.文章信息

Hui Zhang, Guanxing Li, Jiaxing Zhang, Daliang Zhang, Zhen Chen, Xiaona Liu, Peng Guo, Yihan Zhu, Cailing Chen, Lingmei Liu, Xinwen Guo, and Yu Han. Three-dimensional inhomogeneity of zeolite structure and composition revealed by electron ptychography.

Science, 2023, 380 (6645), 633-638. DOI: 10.1126/science.adg3183.

2.張輝教授簡介

張輝,現任職華南理工大學電子顯微中心/前沿軟物質學院教授、博導。近年來他以第一/通訊作者在Science,Nature Materials,Chemistry of Materials,Acta Materialia,Journal of the European Ceramic Society 等期刊發文20余篇。研究方向包括:從高精度結構表征出發,研究新型能源/催化材料的構效關系;針對不耐電子輻照材料,開發具有廣泛應用前景的三維成像技術,實現碳、氧的精確可視化;研發在原子尺度調控結構的新方法。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn