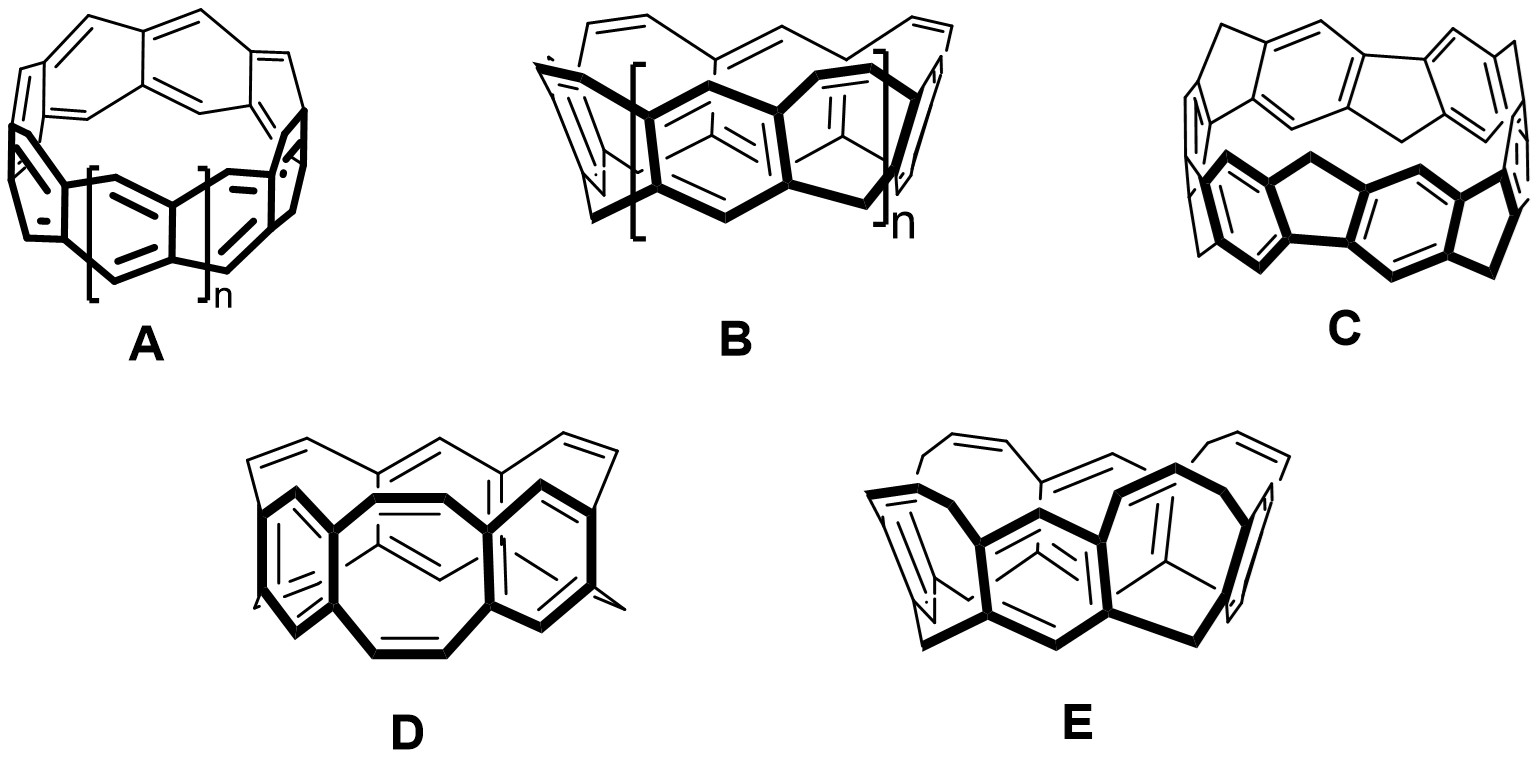

由苯環首尾相連的鋸齒形環帶芳烴吸引了很多化學家和材料學家的興趣(圖1A)。若將環帶烴中的部分六元環更換為非六元環(圖1B、C、D等),可稱作擴展型環帶烴。擴展型環帶分子不僅具有優美的結構,還可能存在獨特的理化性質,有關其合成、結構及性能的探索一直倍受關注。

雖然這類環帶分子的合成已經具有了很大的突破和進展,但是有關它們的性質尤其是主客體識別和手性超分子性能依然鮮有報道。最近,清華大學化學系的王梅祥教授和佟碩副教授在擴展型環帶烴的合成取得突破性進展,利用實驗室發展的“跨灣筑橋”策略,通過四重傅克酰基化反應合成得到了具有C4對稱性的手性環帶烴[6, 8]4(圖1E)。該類擴展型環帶分子不僅具有優良的手性光物理性能,其發光不對稱因子(|glum|)高達0.01,而且還能夠選擇性識別銫離子,為銫離子的選擇新提取提供了一類新的思路。該研究成果近期發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. e202302646)雜志上。

圖1. 結構各異的擴展性鋸齒環帶烴

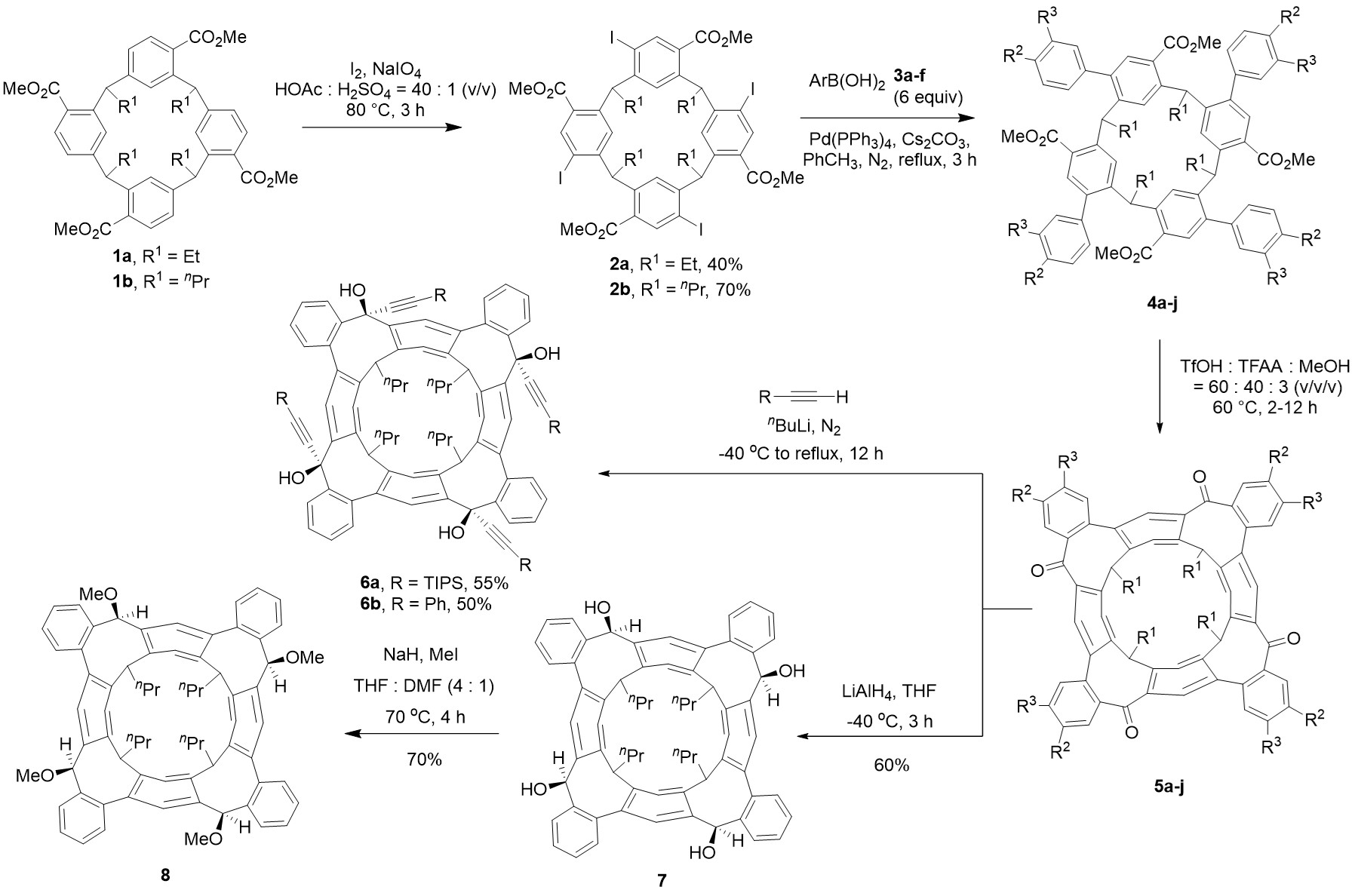

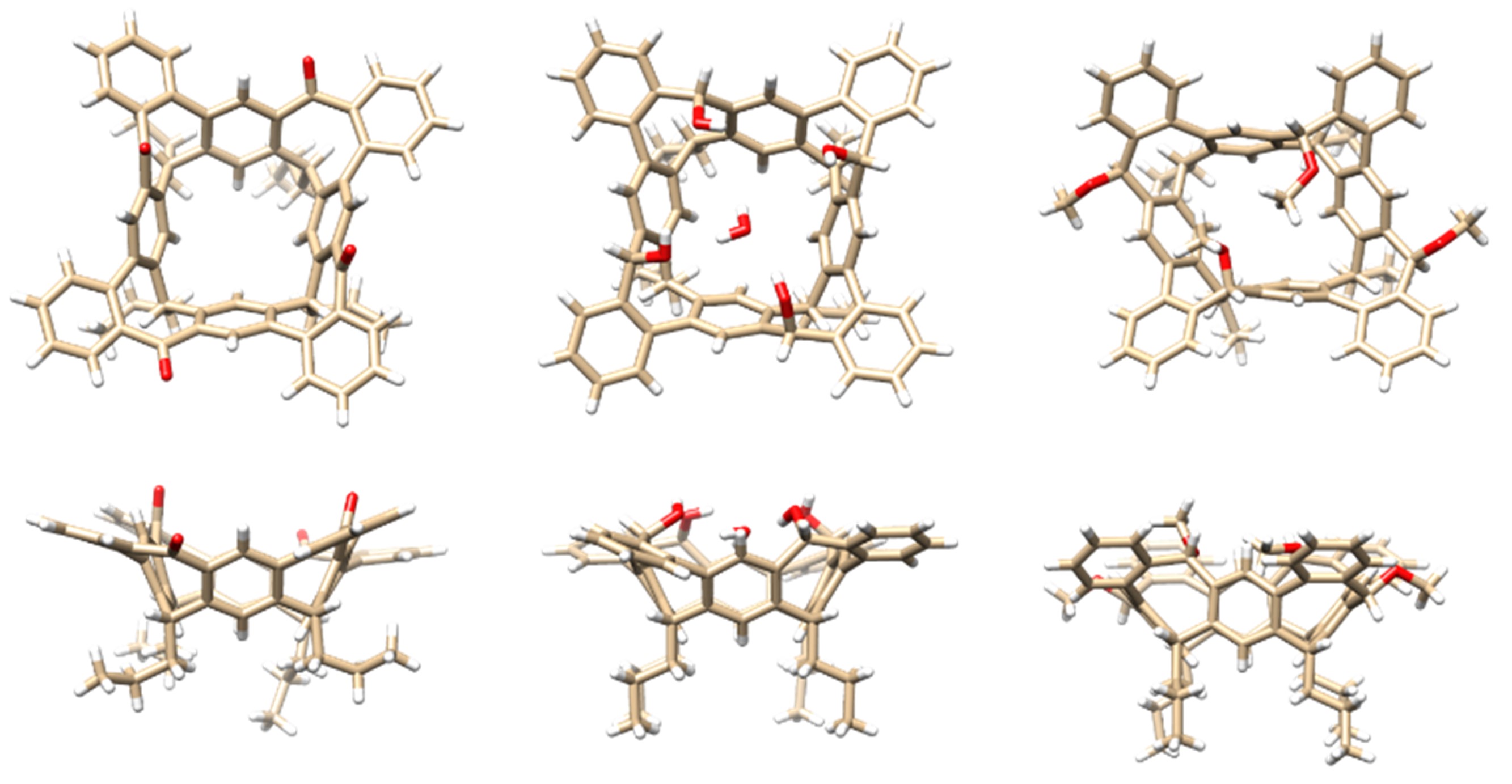

課題組從之前報道的四酯基取代雷瑣[4]芳烴衍生物1出發,依次進行了芳香親電碘代反應、鈀催化的Suzuki-Miyaura反應和分子內四重傅克酰基化反應,采用“跨灣筑橋”策略得到四羰化的環帶分子5a-j。接下來,該團隊對四羰化環帶分子5進行了后續的轉化,可得到立體選擇性加成產物6a-b、還原產物7和四甲氧基產物8。(圖2)并獲得了部分環帶分子5e、7和8的單晶結構。(圖3)

圖2. 四羰化環帶分子5a-j和衍生物6-8的合成

圖3. 環帶分子5e(左),7(中)和8(右)的晶體結構

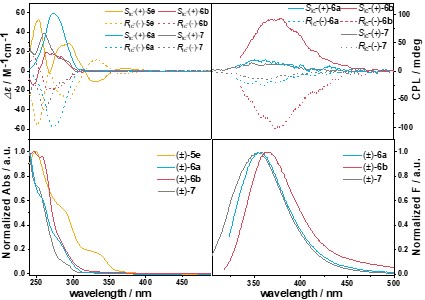

課題組通過手性HPLC拆分了外消旋樣品5e,并轉化得到手性化合物6a-b和7。隨后該團隊對該系列分子的手性光學性能進行了研究。在圓二色光譜 (CD) 中,手性化合物5e和6b展現出了較強的科頓效應;而對于圓偏振發光(CPL)而言,手性化合物6和7均有不同程度的圓偏振發光響應,尤其是化合物6b的發光不對稱因子(|glum|)可以達到0.01。(圖4)

圖4. 室溫下二氯甲烷溶液中5e,6a-b,7的CD光譜(左上)和紫外-可見光吸收光譜(左下);6a-b,7的CPL發射光譜(右上)和熒光發射光譜(右下)

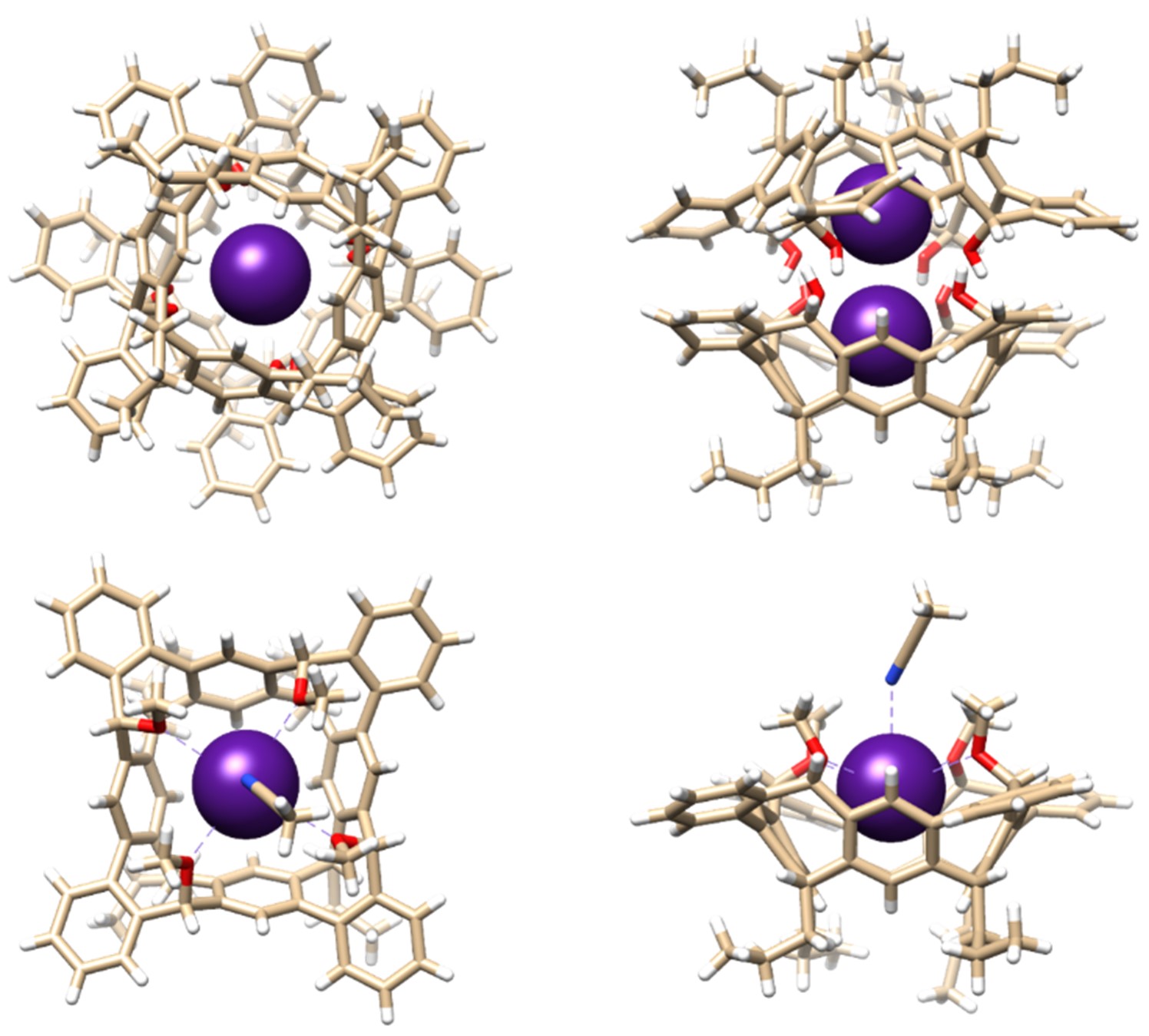

課題組探索了環帶分子與銫離子的主客體化學,他們嘗試并成功培養出了環帶分子7和8與CsNTf2的復合物晶體。晶體結構表明,環帶分子7和銫離子的結合模式為2:1,環帶分子8和銫離子的結合模式為1:1。(圖5)

圖5.(上)環帶分子7與CsNTf2的復合物晶體結構(每個銫離子的占有率為0.5);(下)環帶分子8與CsNTf2的復合物晶體結構

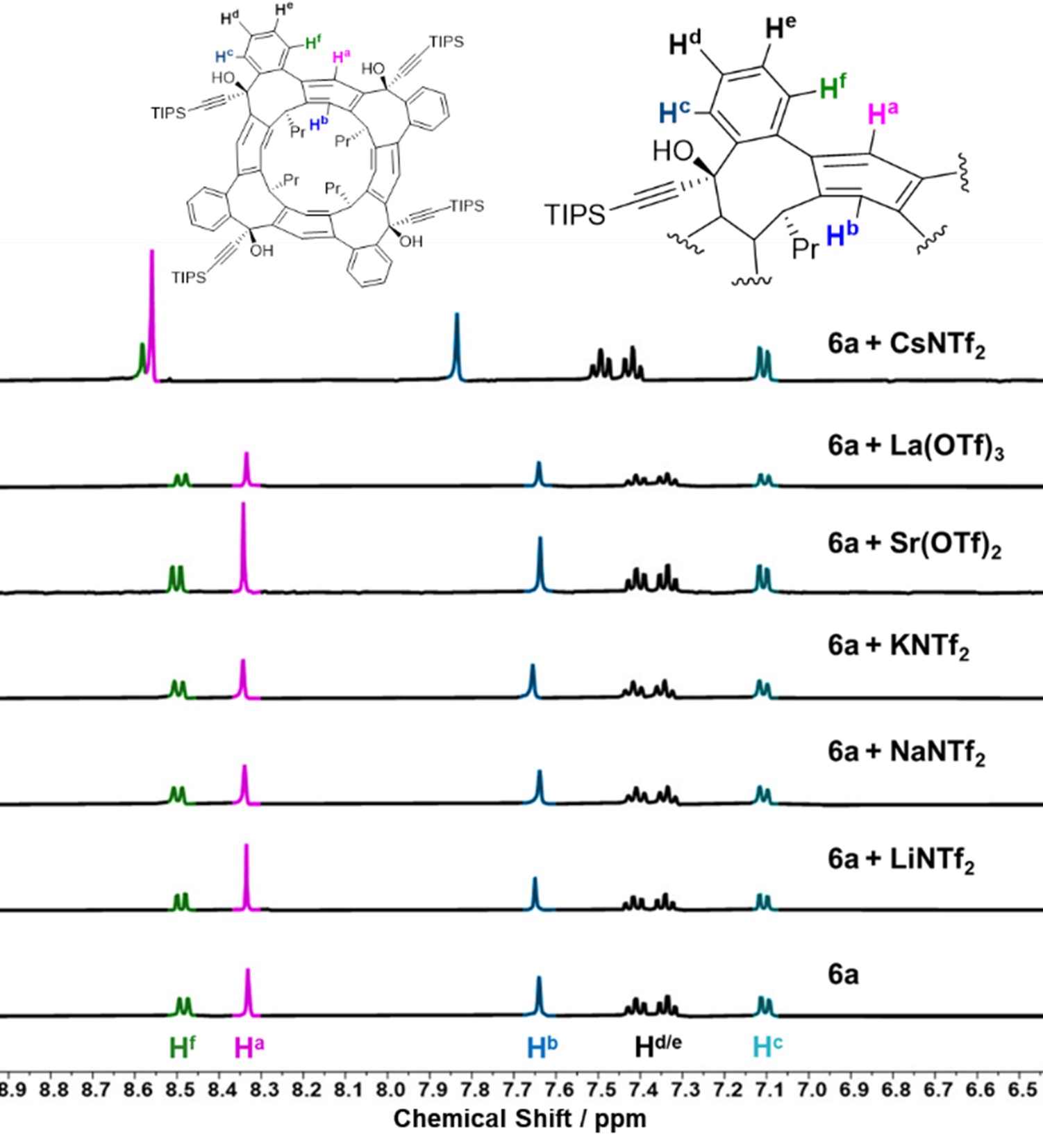

課題組通過核磁滴定,將環帶分子6a和部分堿金屬(Li+、Na+、K+、Cs+)、核廢水常見元素(La3+和Sr2+)進行了核磁滴定測試。結果表明,環帶分子6a具有選擇性識別銫離子的能力,為核廢水中銫離子的選擇性提取提供了一種新型的思路。(圖6)

圖6.室溫下氘代丙酮中環帶化合物6a與金屬離子結合的核磁共振氫譜對比

總之,該課題組沿用“跨灣筑橋”策略,以雷瑣[4]芳烴衍生物為原料,通過四重傅克酰基化反應,成功合成具有C4對稱性的八元環辛三烯酮單元的擴展性環帶烴,并對其進行了衍生化,豐富了該類環帶烴的種類。該類環帶化合物經手性拆分后,能夠在有機溶劑中呈現出優良的圓偏振發光(CPL)性質,其不對稱因子(|glum|)可達0.01。此外,該類環帶化合物能夠通過改變官能團,以不同的主客體模式結合銫離子、甚至具有選擇性識別銫離子的潛力,為銫離子的選擇性提取提供了新的思路。

相關工作發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.)上,論文標題為“一類功能化擴展型環帶分子的合成、結構與應用”(Functionalized Hydrocarbon Belts: Synthesis, Structure and Properties)。文章第一作者是清華大學化學系2020級博士生彭一,通訊作者是王梅祥教授和佟碩副教授。研究得到國家自然科學基金和清華大學篤實專項的資助。

論文鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202302646

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn