5月4日,上海交通大學機械與動力工程學院制冷與低溫工程研究所王如竹團隊在Science發表了題為“Sustainable cooling with water generation”的Perspective前瞻性文章。論文從能源-空氣-水之間耦合聯系的角度,分析了現有炎熱干燥地區實現空氣溫度-濕度調控的挑戰,提出通過吸附式空氣取水、熱泵、輻射制冷技術的耦合設計,實現用于炎熱干旱地區的可持續制冷以及淡水收集協同。上海交通大學制冷與低溫工程研究所博士后Primo? Poredo?為論文第一作者,王如竹教授為通訊作者。

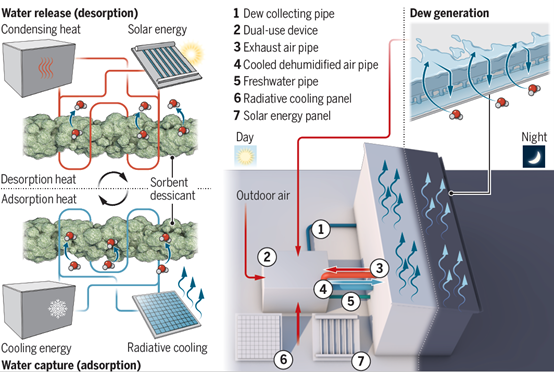

如何避免使用能量密集過程,以淡水生產作為副產品實現可持續冷卻?論文提出需要拓展現有制冷和冷卻技術的邊界,將其與吸附式空氣取水、熱泵、輻射制冷等先進技術有機結合,對水分-能量熱力過程進行調控,解決炎熱、干旱的地區高效空調制冷以及淡水協同收集的難題,為實現全球綠色低碳轉型和可持續發展提供新的途徑。鑒于炎熱干旱地區具有晴天和充足的陽光的氣候特點,論文提出利用太陽光熱-儲熱熱能以及天空輻射制冷冷能分別協調增強吸附劑(干燥劑)解吸和吸附過程,進而為利用吸附-解吸過程中同時存在水分和能量的儲存和傳輸效應、協調處理空氣溫濕度提供可能。

論文基于之前研究經驗分析得出,吸附劑在吸附過程中,會自發捕捉空氣中的水分,并釋放吸附熱,水分被捕捉后形成了低濕度的空氣。該過程產生的吸附熱可以通過輻射制冷組件冷卻,也可以通過耦合熱泵系統的蒸發器實現冷卻,增強吸附劑吸附能力。如耦合熱泵系統,其干燥劑涂層蒸發器本身具有調控室內空氣溫濕度的能力,經吸附劑除濕后的空氣可以進一步降溫,最終產生低溫和適當濕度的舒適空氣。而吸附劑的解吸過程中,所需要的解吸熱可以由太陽能光熱-儲熱系統提供,實現干燥劑的再生,解吸出的水蒸汽可以冷凝收集獲得淡水。吸附劑的解吸可以與吸附劑的吸附同時發生,實現連續的除濕以及空氣取水。此外,吸附劑的解吸熱也可以由熱泵系統的冷凝器提供,實現系統冷凝廢熱利用,解吸出的水蒸汽冷凝熱也可以由熱泵回收,進一步提高系統的能量效率。

論文提出,該系統可以實現高效熱泵空調制冷,也可以實現干旱地區空氣取水。通過吸附劑及熱泵的空氣除濕和再生過程實現吸附空氣取水,以及通過輻射制冷模塊降低物體表面(如建筑墻體、屋頂)溫度,實現夜間相對濕度較高的空氣結露取水,進而實現炎熱干旱地區協同可持續空調制冷與空氣取水。論文提出的耦合空調制冷與空氣取水技術路線,為解決干旱地區的溫濕度調控和淡水供給難題提供了一種前所未有的創新方案。通過該技術路線,可以將空氣中的水分利用起來,實現對空調制冷和供水各環節能耗與碳足跡的降低,推動全球可持續、低碳的發展途徑。該技術路線具有廣闊的應用前景和社會價值,可應用于建筑節能、工業生產和農業生產等各領域,為各行各業的可持續發展提供支持。

王如竹教授從事制冷、熱泵與熱調控研究,構建了太陽能熱能及低品位熱能高效利用技術體系,引領和推動了我國空氣源熱泵熱水器、小溫差供熱系統、熱泵蒸汽發生系統、除濕換熱熱泵空調等產業的形成與發展,近30項國家及國際發明專利獲得轉化與應用;主持的成果獲國家自然科學二等獎和國家技術發明二等獎,何梁何利基金科學與技術創新獎;作為首位中國學者榮獲國際能源署熱泵大獎、國際制冷學會最高學術獎Gustav Lorentzen獎章等5項重要國際學術獎項。他領銜的能源-空氣-水創新團隊(ITEWA)長期致力于解決能源、水、空氣交叉領域的前沿基礎性科學問題和關鍵技術,旨在通過學科交叉實現材料-器件-系統層面的整體解決方案,推動相關領域取得突破性進展。團隊近年來在Joule、Energy & Environmental Science、Advanced Materials、Chemical Society Reviews、Nature Water、Nature Communications等高水平期刊發表40余篇學科交叉論文。

論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.add1795

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn