化學(xué)反應(yīng)的選擇性有三種控制模式,即動(dòng)力學(xué)控制、熱力學(xué)控制和動(dòng)態(tài)學(xué)控制。傳統(tǒng)的化學(xué)反應(yīng)的選擇性通常是由熱力學(xué)或者動(dòng)力學(xué)控制的,直到最近二十年左右,人們才發(fā)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)學(xué)控制這一模式。動(dòng)態(tài)學(xué)控制的反應(yīng)選擇性不能通過傳統(tǒng)的過渡態(tài)理論來對產(chǎn)物分布進(jìn)行預(yù)測,而需要使用分子動(dòng)力學(xué)模擬。最常見的一類動(dòng)態(tài)學(xué)控制的反應(yīng)是具有分叉勢能面的反應(yīng),該類反應(yīng)在經(jīng)歷一個(gè)過渡態(tài)后反應(yīng)路徑會(huì)分叉生成兩種或多種產(chǎn)物,而不是傳統(tǒng)過渡態(tài)理論的一種產(chǎn)物。該種類型的過渡態(tài)被稱為“兩可”型過渡態(tài)(由北京大學(xué)余志祥教授和復(fù)旦大學(xué)蔡泉教授根據(jù)加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)的K. N. Houk教授的ambimodal翻譯而來)。例如,2015年余志祥課題組報(bào)道了金催化擴(kuò)環(huán)和螺環(huán)化反應(yīng)存在分叉勢能面(J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13290)。目前人們發(fā)現(xiàn)了越來越多動(dòng)態(tài)學(xué)控制的反應(yīng),但是還沒有一種反應(yīng)同時(shí)包含動(dòng)力學(xué)、熱力學(xué)和動(dòng)態(tài)學(xué)三種控制模式。

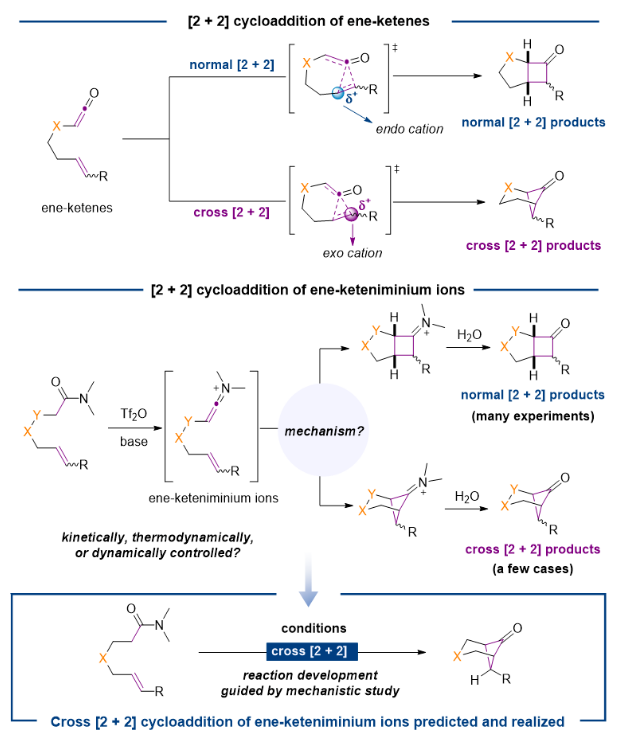

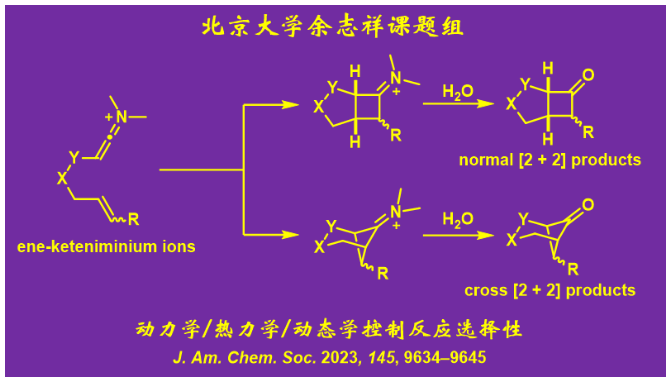

最近,北京大學(xué)化學(xué)學(xué)院余志祥課題組發(fā)現(xiàn)烯-烯酮亞胺正離子的分子內(nèi)[2+2]環(huán)加成反應(yīng)存在以上三種選擇性控制模式。烯-烯酮和烯-烯酮亞胺正離子的分子內(nèi)[2+2]環(huán)加成反應(yīng)被廣泛應(yīng)用于含有環(huán)丁酮骨架的構(gòu)建,該類反應(yīng)可能得到具有并環(huán)結(jié)構(gòu)的正常[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物和具有橋環(huán)結(jié)構(gòu)的交叉[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物(圖1)。但是關(guān)于這兩種產(chǎn)物的選擇性之前沒有相關(guān)研究。早前該課題組發(fā)現(xiàn)烯-烯酮分子內(nèi)[2+2]環(huán)加成反應(yīng)的選擇性幾乎都是動(dòng)力學(xué)控制的(Eur. J. Org. Chem. 2020, 37, 5985),而此次該課題組發(fā)現(xiàn)烯-烯酮亞胺正離子的分子內(nèi)[2+2]環(huán)加成反應(yīng)機(jī)理更為復(fù)雜,并非都由動(dòng)力學(xué)控制,橋連基團(tuán)、烯烴上的取代基以及烯烴的構(gòu)型都會(huì)對反應(yīng)結(jié)果產(chǎn)生顯著影響。

圖1. 烯-烯酮和烯-烯酮亞胺正離子的[2+2]環(huán)加成反應(yīng)。圖片來源:JACS

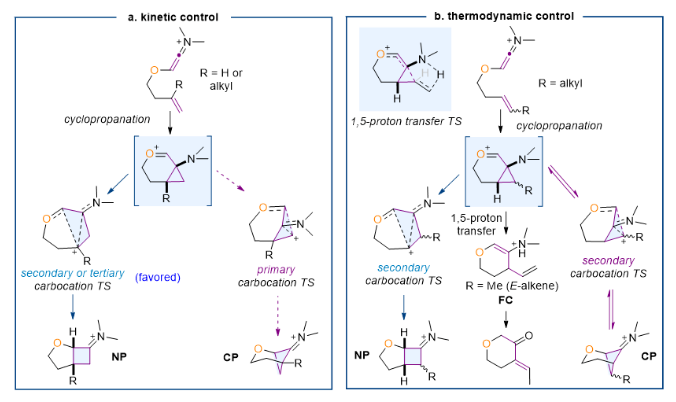

該課題組利用高精度的量子化學(xué)計(jì)算發(fā)現(xiàn),對于帶有α-O橋的烯-烯酮亞胺正離子,該反應(yīng)會(huì)先發(fā)生環(huán)丙烷化生成6/3并環(huán)中間體,隨后重排生成正常或者交叉[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物(圖2)。當(dāng)烯烴內(nèi)側(cè)帶有烷基取代基,或者烯烴為末端烯烴時(shí),重排生成正常[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物的路徑比交叉[2+2]環(huán)加成路徑更為有利,所以會(huì)得到正常[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物,這和實(shí)驗(yàn)一致(圖2a)。而當(dāng)烯烴外側(cè)有取代基時(shí),交叉[2+2]環(huán)加成路徑動(dòng)力學(xué)上更為有利。但是由于交叉[2+2]產(chǎn)物熱力學(xué)相對不利,其會(huì)轉(zhuǎn)化為熱力學(xué)更為穩(wěn)定的正常[2+2]或傅-克型產(chǎn)物(圖2b)。

圖2. α-O橋烯-烯酮亞胺正離子[2+2]環(huán)加成反應(yīng)的機(jī)理。圖片來源:JACS

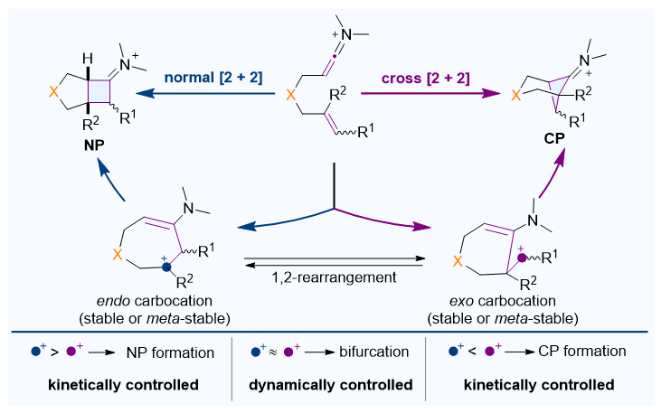

而對于β-N橋的烯-烯酮亞胺正離子,反應(yīng)機(jī)理則完全不同。反應(yīng)選擇性可以是由動(dòng)力學(xué)控制或者動(dòng)態(tài)學(xué)控制的。作者結(jié)合量子化學(xué)計(jì)算和準(zhǔn)經(jīng)典軌跡(quasi-classical trajectories)分子動(dòng)力學(xué)模擬的預(yù)測和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證提出了碳正離子模型以解釋反應(yīng)的選擇性(圖3)。該反應(yīng)會(huì)經(jīng)歷endo碳正離子生成正常[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物或者exo碳正離子生成交叉[2+2]產(chǎn)物,反應(yīng)的選擇性由這兩種碳正離子的相對穩(wěn)定性所決定。當(dāng)endo碳正離子相較于exo碳正離子更為穩(wěn)定時(shí),反應(yīng)生成正常[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物更為有利;當(dāng)exo碳正離子更為穩(wěn)定時(shí),反應(yīng)生成交叉[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物更為有利;當(dāng)endo和exo兩種碳正離子的穩(wěn)定性接近時(shí),反應(yīng)會(huì)變?yōu)閯?dòng)態(tài)學(xué)控制,兩種產(chǎn)物都能觀測到。

圖3. [2+2]環(huán)加成反應(yīng)的碳正離子模型。圖片來源:JACS

隨后作者利用該模型進(jìn)行了更多的預(yù)測和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。準(zhǔn)經(jīng)典軌跡分子動(dòng)力學(xué)模擬預(yù)測烯烴外側(cè)帶有甲基的烯-烯酮亞胺正離子1i的[2+2]反應(yīng)給出正常[2+2]產(chǎn)物和交叉[2+2]產(chǎn)物的比例為1:95(圖4a,b),意味著正常[2+2]產(chǎn)物將會(huì)幾乎觀測不到,這與文獻(xiàn)中的比例(1:5)存在較大差異。作者重新實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該反應(yīng),發(fā)現(xiàn)反應(yīng)沒有觀測到正常[2+2]產(chǎn)物(圖4c),而是產(chǎn)生了另一種交叉[2+2]產(chǎn)物3H,兩者比例(3I:3H)也為5:1。經(jīng)過分析,作者發(fā)現(xiàn)利用文獻(xiàn)方法合成出的底物是E/Z混合物(圖4),由此可以認(rèn)為該產(chǎn)物3H是由底物中的Z式部分轉(zhuǎn)化而來的。于是作者預(yù)測提高底物的E/Z值將可以實(shí)現(xiàn)交叉[2+2]反應(yīng)。實(shí)驗(yàn)上作者利用一種新方法合成了E/Z為11:1的底物1I',發(fā)現(xiàn)3I:3H提高到了19:1,再次證實(shí)了理論預(yù)測。在以上預(yù)測的指導(dǎo)下,作者進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)底物烯烴外側(cè)帶有trans烷基取代基都能高選擇性地發(fā)生交叉[2+2]環(huán)加成反應(yīng),例如1J和1K。末端帶有二甲基取代的1L則會(huì)發(fā)生1,5-質(zhì)子轉(zhuǎn)移生成傅-克型產(chǎn)物4L。

圖4. 計(jì)算和實(shí)驗(yàn)對文獻(xiàn)中錯(cuò)誤結(jié)構(gòu)的糾正和交叉[2+2]環(huán)加成反應(yīng)的發(fā)展。圖片來源:JACS

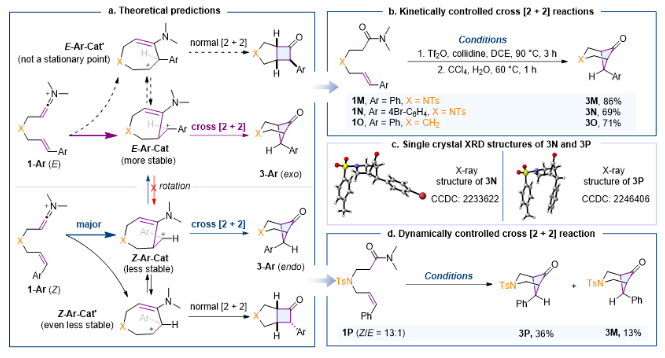

當(dāng)烯-烯酮亞胺正離子的烯烴外側(cè)帶有trans芳基取代的時(shí)候,作者根據(jù)模型預(yù)測該反應(yīng)的選擇性會(huì)變?yōu)閯?dòng)力學(xué)控制,并且會(huì)選擇性地發(fā)生交叉[2+2]環(huán)加成反應(yīng)。理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)都支持了該預(yù)測,不同的芳基取代甚至改變橋連基團(tuán)都能得到交叉[2+2]環(huán)加成產(chǎn)物(1M、1N和1O)。帶有Z式芳基的烯-烯酮亞胺正離子的[2+2]反應(yīng)是動(dòng)態(tài)學(xué)控制的,實(shí)驗(yàn)上得到了交叉[2+2]產(chǎn)物3P和經(jīng)歷碳碳鍵旋轉(zhuǎn)后的交叉[2+2]產(chǎn)物3M。

圖5. 芳基取代烯-烯酮亞胺正離子交叉[2+2]環(huán)加成反應(yīng)的預(yù)測和驗(yàn)證。圖片來源:JACS

總結(jié)

余志祥課題組結(jié)合計(jì)算化學(xué)與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)了動(dòng)力學(xué)控制、熱力學(xué)控制和動(dòng)態(tài)學(xué)控制三種選擇性控制模式同時(shí)存在于烯-烯酮亞胺正離子分子內(nèi)[2+2]環(huán)加成反應(yīng)中(圖6)。同時(shí),他們提出了一個(gè)碳正離子模型以解釋該反應(yīng)的選擇性。在該模型的指導(dǎo)下,該課題組成功實(shí)現(xiàn)了之前很難實(shí)現(xiàn)的選擇性交叉[2+2]環(huán)加成反應(yīng),可以合成藥物化學(xué)中較為重要的生物電子等排體雙環(huán)[3.1.1]庚烷骨架。理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)也更正了前人文獻(xiàn)中報(bào)道的一個(gè)[2+2]產(chǎn)物的結(jié)構(gòu),進(jìn)一步支持了該課題組所提出機(jī)理的合理性。

圖6. 具有動(dòng)力學(xué)/熱力學(xué)/動(dòng)態(tài)學(xué)三種反應(yīng)選擇性控制模式的烯-烯酮亞胺正離子[2+2]環(huán)加成反應(yīng)

本文的工作在余志祥教授指導(dǎo)下由課題組的博士研究生張攀完成。感謝國家自然科學(xué)基金委員會(huì)的資助和北京大學(xué)高性能計(jì)算平臺(tái)的支持。

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn