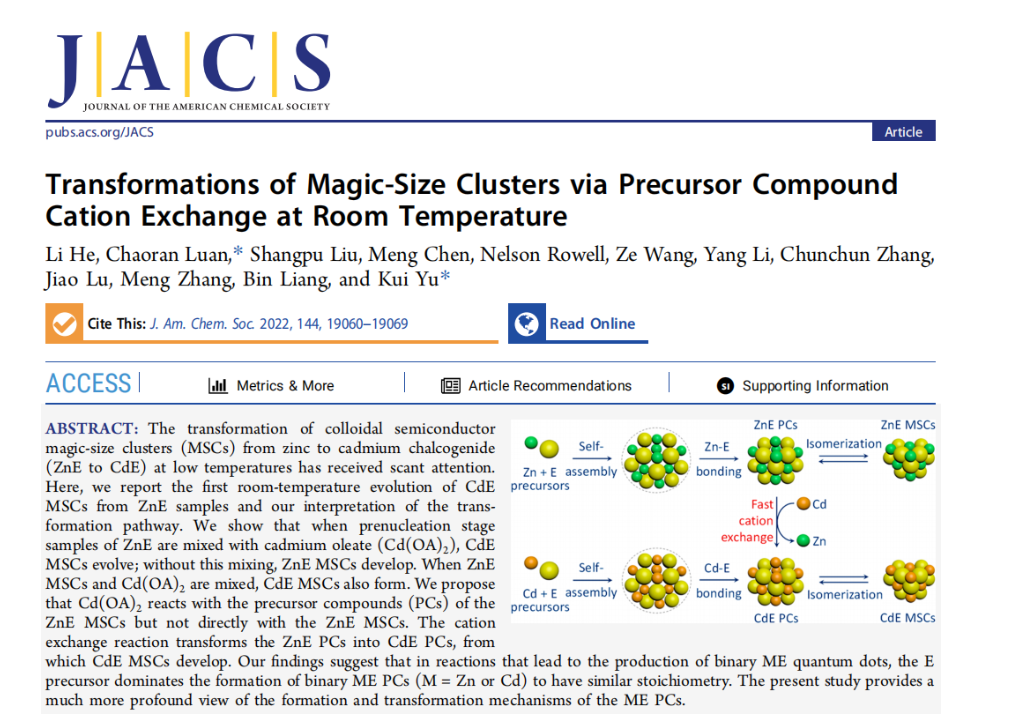

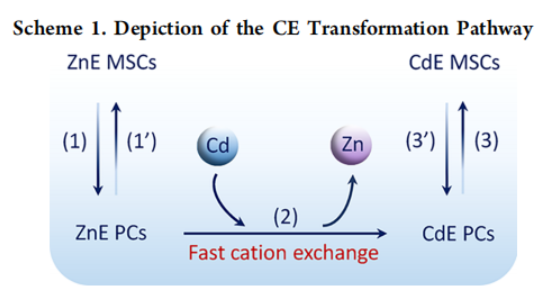

該研究基于余睽教授團(tuán)隊(duì)提出的原創(chuàng)性理論模型“余氏雙路徑模型”(Nat. Commun. 2017, 8, 15467;J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 6399?6408)和“余氏二步合成法”(Chem. Mater. 2017, 29, 5727?5735),該研究提出ZnE MSCs(Magic-Size Clusters,幻數(shù)團(tuán)簇)先異構(gòu)化為ZnE PCs(Precursor Compounds,前驅(qū)化合物),再與Cd(OA)2經(jīng)室溫下陽(yáng)離子交換反應(yīng)而生成CdE PCs,進(jìn)而再異構(gòu)化生成CdE MSCs的三步驟的納米合成化學(xué)反應(yīng)。ZnE MSC到CdE MSC的室溫陽(yáng)離子交換,進(jìn)一步支持了“余氏雙路徑模型”,支撐了團(tuán)隊(duì)近期提出的MSCs中存在PCs且MSCs和PCs可發(fā)生異構(gòu)化反應(yīng)而相互轉(zhuǎn)化的新概念,揭示了ME PC/MSC(M = Zn, Cd)中陰離子E數(shù)量守恒和架構(gòu)守恒,闡明了MS PC/MSC具有相似的化學(xué)計(jì)量,MSe PC/MSC (M = Zn, Cd) 也具有相似的化學(xué)計(jì)量,為科研人員深入理解直接合成PC/MSC及量子點(diǎn)的反應(yīng)機(jī)理提供了關(guān)鍵性證據(jù):是陰離子E反應(yīng)物/前驅(qū)化合物,而不是陽(yáng)離子M反應(yīng)物/前驅(qū)化合物,定量地主導(dǎo)著ME QD誘導(dǎo)期中PC“先發(fā)生自組裝反應(yīng),再生成M-E共價(jià)鍵”的反應(yīng)過(guò)程。余睽教授團(tuán)隊(duì)潛心膠體半導(dǎo)體量子點(diǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究,專注于探究合成量子點(diǎn)的反應(yīng)機(jī)理和反應(yīng)路徑,深入探索納米合成化學(xué)和傳統(tǒng)化學(xué)(無(wú)機(jī)/有機(jī)化學(xué))的本質(zhì)區(qū)別并致力于為納米合成化學(xué)的學(xué)科建設(shè)發(fā)展奠定理論基礎(chǔ),團(tuán)隊(duì)工作曾三度獲得學(xué)校年度十大基礎(chǔ)研究榮譽(yù)(2018、2019、2021年)。自“余氏雙路徑模型”和“余氏二步合成法”提出以來(lái),團(tuán)隊(duì)圍繞PC累計(jì)發(fā)表論文40余篇,逐步完整構(gòu)建出了包括異構(gòu)化反應(yīng)(Nat. Commun. 2018, 9, 2499; 2020, 11, 4199)、置換反應(yīng)(Nat. Commun. 2019, 10, 1674; Angew. 2020, 59, 16943; 2022, e202114551;e202205784)、分解反應(yīng)(Angew. 2020, 59, 12013; 2022, e202209615)、加成反應(yīng)(Angew. 2021, 60, 20358)及陽(yáng)離子交換反應(yīng)(JACS 2022, 144, 19060)等在內(nèi)的功能納米材料合成反應(yīng)機(jī)理模型體系。上述理論模型及實(shí)驗(yàn)成果的不斷累計(jì),有望幫助納米合成化學(xué)從依靠“工匠手藝”的經(jīng)驗(yàn)階段真正上升成為一門獨(dú)立學(xué)科,推動(dòng)學(xué)科相關(guān)概念體系逐步科學(xué)化精準(zhǔn)化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)學(xué)科“從0到1”的重大突破。國(guó)際材料頂級(jí)期刊Nature Reviews Materials (2022, 7, 596-596)對(duì)團(tuán)隊(duì)的PC研究工作進(jìn)行過(guò)專題報(bào)道。中國(guó)科學(xué)院院士劉忠范在《物理化學(xué)學(xué)報(bào)》(Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 451–452;2020, 36, 2005052;2021, 37, 2008014)也高度評(píng)價(jià)了團(tuán)隊(duì)的系列科研成果,對(duì)“余氏雙路徑模型”的科學(xué)理論價(jià)值、突破性和前沿性高度肯定,并充分認(rèn)可“余氏二步合成法”對(duì)一系列二元II-VI族半導(dǎo)體MSC的低溫高效合成的普適性以及該方法克服目前膠體半導(dǎo)體量子點(diǎn)合成中存在的重復(fù)性差、產(chǎn)率低等問(wèn)題的應(yīng)用前景。參考資料:http://bme.scu.edu.cn/info/1040/2583.htm