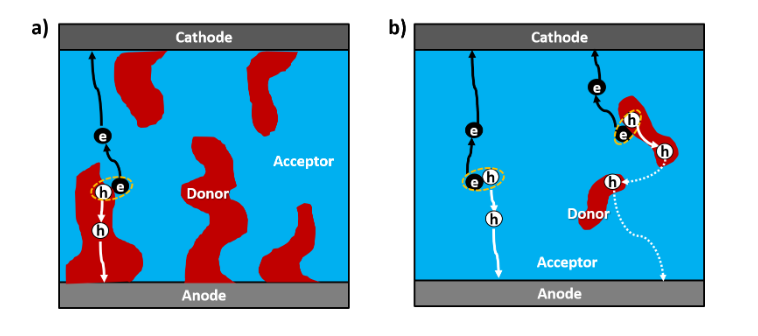

有機太陽能電池具有可印刷制備、質(zhì)量輕、柔性、半透明等優(yōu)點,是一種極具應(yīng)用潛力的下一代光伏技術(shù)。近年來,得益于以ITIC和Y6為代表的稠環(huán)電子受體材料的發(fā)明,有機太陽能電池發(fā)展迅速。大多數(shù)有機半導(dǎo)體由于具有較小的介電常數(shù)(ε=3~4),其在光激發(fā)下產(chǎn)生具有高結(jié)合能而非自由電荷的Frenkel激子。激子解離依賴于給/受體界面提供的能級差,因而足夠的給/受體界面是必不可少的。前期研究表明,給/受體相分離尺寸約為10~20nm的本體異質(zhì)結(jié)有利于激子解離和電荷輸運。因此,大多數(shù)高效有機太陽能電池的給體和受體含量大致相當(dāng)。然而,BHJ結(jié)構(gòu)的形貌敏感性可能導(dǎo)致加工復(fù)雜性和形貌不穩(wěn)定,這些都限制了器件的性能和可重復(fù)性。BHJ (a)和QHJ (b)有機太陽能電池基本工作機理作者提出了QHJ有機太陽能電池的概念。有別于傳統(tǒng)的BHJ太陽能電池,QHJ太陽能電池活性層由極少量(≤10 wt%)的給體與占絕大部分的受體材料組成。作者系統(tǒng)地研究了基于不同聚合物給體和稠環(huán)電子受體的QHJ有機太陽能電池。研究發(fā)現(xiàn),基于PTB7-Th:Y6 的有機太陽能電池在給/受體質(zhì)量比為1:8或1:20時,其效率分別是最優(yōu)BHJ器件效率(給/受體比為1:1.2)的95%或64%。并且,這種QHJ太陽能電池形貌穩(wěn)定性大大優(yōu)于傳統(tǒng)BHJ器件。有趣的是,當(dāng)給體濃度降低時,基于其他給體或稠環(huán)電子受體的器件效率會急劇下降。基于超快瞬態(tài)吸收光譜、電流感應(yīng)原子力顯微鏡和軟X射線形貌表征等實驗結(jié)果,作者揭示了QHJ太陽能電池的工作機理。在基于PTB7-Th:Y6的QHJ中,很大一部分自由電荷本質(zhì)上是在純Y6相中產(chǎn)生的,而不是在給受體界面。Y6還起到了雙極性電荷輸運通道的作用,除了傳輸電子,在極少給體的情況下還可實現(xiàn)高效的空穴輸運。QHJ結(jié)構(gòu)有別于經(jīng)典的BHJ結(jié)構(gòu),克服了BHJ的部分缺點。在QHJ中,可以通過提高本征電荷的產(chǎn)生和減少電荷復(fù)合來實現(xiàn)高效率,而不僅僅是依賴于給受體界面上的激子解離。占肖衛(wèi)課題組訪問學(xué)者、青島大學(xué)王逸凡是論文的第一作者,新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)Michael B. Price和占肖衛(wèi)是共同通訊作者。合作者還包括東華大學(xué)唐正課題組、西安交通大學(xué)馬偉課題組、美國雪城大學(xué)Quinn Qiao課題組、新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)Justin M. Hodgkiss課題組。該工作得到國家自然科學(xué)基金委員會等的資助。https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202206717Quasi-Homojunction Organic Nonfullerene Photovoltaics Featuring Fundamentals Distinct from Bulk HeterojunctionYifan Wang, Michael B. Price,* Raja Sekhar Bobba, Heng Lu, Jingwei Xue, Yilin Wang, Mengyang Li, Aleksandra Ilina, Paul A. Hume, Boyu Jia, Tengfei Li, Yuchen Zhang, Nathaniel J.L.K. Davis, Zheng Tang, Wei Ma, Quinn Qiao, Justin M. Hodgkiss, Xiaowei Zhan*參考資料:https://news.pku.edu.cn/jxky/c83e78922f044fc9ab420a0550d21906.htm