- 首頁

- 資訊

JACS:清華陸奇團隊在二氧化碳/一氧化碳電催化還原反應機理研究中取得新進展

來源:清華大學 2022-11-23

導讀:近日,清華大學化工系陸奇副教授團隊利用電化學反應活性測試與結合高壓原位光譜等先進技術,在二氧化碳(CO2)/一氧化碳(CO)電催化還原反應機理研究方面取得突破性進展。通過引入探針分子作用于目標反應網絡的策略,對一氧化碳還原反應網絡和重要中間體的表面覆蓋度水平提出了新見解,彌補了當前認知不足,為該領域發(fā)展提供了全新思路。

近年來,利用綠電進行CO2電催化還原(CO2RR)有助于人工碳循環(huán)的構建,被認為是減緩溫室效應,實現(xiàn)碳中和的有效手段之一。目前,已有眾多學者對銅催化CO2RR機理進行了廣泛研究,但由于有效的實驗缺乏,難以獲得反應中間體的絕對覆蓋度信息,以及難以驗證是否存在理論計算預測的反應中間體,因此,構建完整可信的CORR反應網絡,仍然面臨巨大挑戰(zhàn)。CO作為該過程的重要中間體,不與任何電解液成分反應。直接研究CO電催化還原(CORR)的機理,將有助于建立對CO2RR反應網絡的深刻理解,可為特定高價值產物(乙烯、乙醇、乙酸或正丙醇等)的選擇性制備提供基礎。陸奇團隊利用高壓原位紅外光譜探究60bargCO條件下銅催化劑表面CO的絕對覆蓋度水平,并首次結合高壓電化學反應體系下的CORR性能測試,系統(tǒng)研究了CO壓強對各種產物生成速率以及反應選擇性的影響規(guī)律。高壓原位紅外光譜結果表明,在CORR還原電位下,常壓條件CO的表面覆蓋度僅是飽和覆蓋度的2%。但隨著壓力提升,CO吸附峰表現(xiàn)出明顯的偶極耦合效應。基于超高真空條件下銅表面吸附CO偶極耦合效應的研究,可推斷出電催化條件下銅表面CO飽和覆蓋度的上限為0.25個單分子層。該團隊進一步發(fā)現(xiàn),C2+產物的生成相對于吸附CO的反應級數(shù)小于1,從而排除了CO-CO耦合作為生成C2+產物決速步的可能。此外,該團隊還首次報道了劇烈的偶極耦合作用能夠引起產物分布的變化。由于偶極耦合作用削弱了Cu-C鍵,促進了關鍵中間體*CHCO的α-C加氫并抑制了其加氫脫氧,含氧多碳產物(如乙酸)的選擇性會隨著CO覆蓋度和偶極耦合作用的提升而顯著提高。在高壓條件下,團隊還觀測到一些鮮有報道的CORR產物,如乙烷、乙二醇和羥基乙醇等,說明在高的CO表面覆蓋度下有新的C-C耦合機制發(fā)生。這些研究彌補了當前領域內對電催化條件下CO表面覆蓋度的認識空缺,為優(yōu)化催化劑體系提供了依據(jù)。該研究以“通過高壓原位光譜和反應活性研究銅表面CO覆蓋度和電還原性能的關聯(lián)性”(Correlating CO Coverage and CO Electroreduction on Cu via High-Pressure in Situ Spectroscopic and Reactivity Investigations)為題,于11月20日發(fā)表在《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)期刊上,清華大學化學工程系2019級博士生侯嘉婕為論文的第一作者。

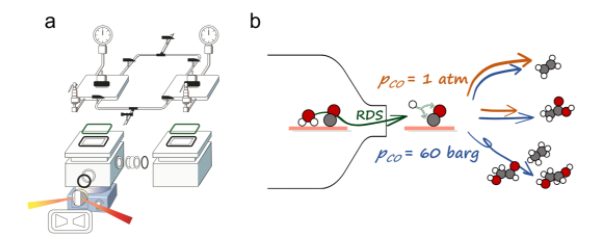

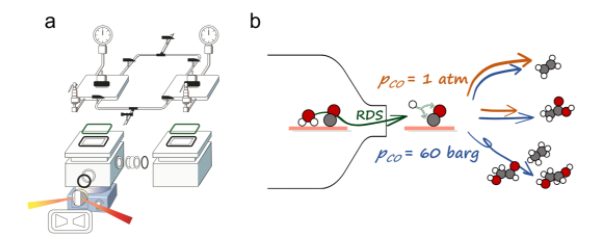

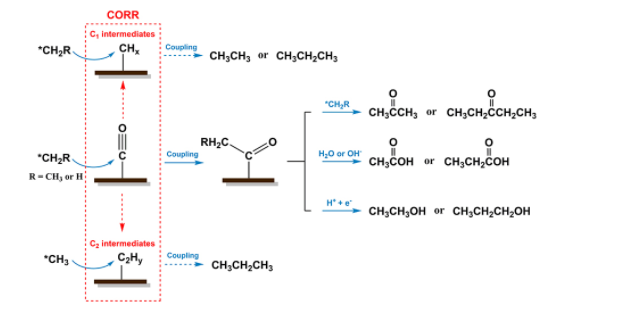

圖1.(a)高壓原位紅外光譜電化學反應器示意圖;(b)常壓與高壓條件CORR反應決速步與路徑示意圖另一項研究中,該團隊利用表面增強拉曼光譜的原位表征技術,觀測到銅催化CORR反應過程中表面吸附的反應中間體能夠與碘代烷烴還原產生的烷基基團相互耦合,生成羧酸鹽和酮等產物。借助原位電化學質譜技術,利用同位素示蹤法證明了烷基基團成功截獲到生成甲烷和丙醇的前驅體,分別是CHX(x≤3)和C2HX(x≤4)。據(jù)此新現(xiàn)象,該團隊提出,CORR中間體的偶聯(lián)反應動力學受限于其表面覆蓋度,并利用高壓原位紅外光譜技術進行了佐證。該研究結果可做為理論計算研究結果修正的直接依據(jù)。通過引入具有反應性的探針分子作用于目標反應網絡,可以獲得豐富的催化反應機理信息,是該工作的顯著特色。該研究以“利用烷基基團截獲銅催化的CO電還原中難以捉摸的中間體”(Intercepting Elusive Intermediates in Cu-Mediated CO Electrochemical Reduction with Alkyl Species)為題,于10月26日發(fā)表在《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)期刊上,清華大學化學工程系2017級博士生李晶為論文的第一作者。

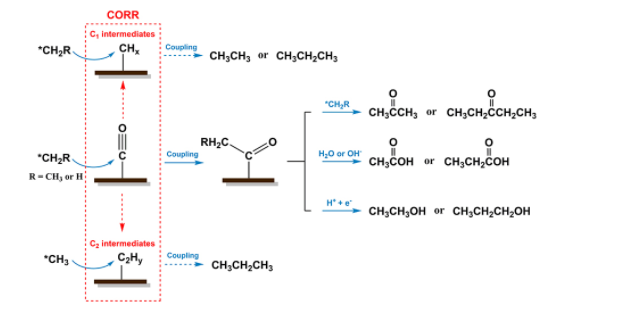

圖2.利用烷基基團作為探針分子捕獲CO電還原反應中間體示意圖文章的共同通訊作者為清華大學化學工程系陸奇副教授和北京大學化學與分子工程學院徐冰君教授。系列研究得到了國家自然科學基金會,清華大學自主科研專項等項目的資助。論文鏈接:

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jacs.2c09378

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.2c09956

參考資料:https://www.tsinghua.edu.cn/info/1175/100055.htm

聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn