8月2日,湖北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院、省部共建生物催化與酶工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室吳姍教授團(tuán)隊(duì)與浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院郭江濤教授團(tuán)隊(duì)、楊帆教授團(tuán)隊(duì)合作,在國際重要學(xué)術(shù)期刊Nature在線發(fā)表題為“Structures and mechanisms of the Arabidopsis auxin transporter PIN3”(擬南芥生長素轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白PIN3的結(jié)構(gòu)和機(jī)制)的研究論文。該研究報(bào)道了擬南芥PIN3(AtPIN3)在apo狀態(tài)、生長素吲哚乙酸IAA結(jié)合狀態(tài)和NPA結(jié)合狀態(tài)下的3個(gè)高分辨率冷凍電鏡結(jié)構(gòu),為理解PIN介導(dǎo)生長素轉(zhuǎn)運(yùn)和NPA抑制生長素極性運(yùn)輸?shù)姆肿訖C(jī)制提供了結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),進(jìn)而為靶向該轉(zhuǎn)運(yùn)體的創(chuàng)新農(nóng)藥研發(fā)打下基礎(chǔ)。這是湖北大學(xué)首次以通訊單位在Nature發(fā)表研究論文。

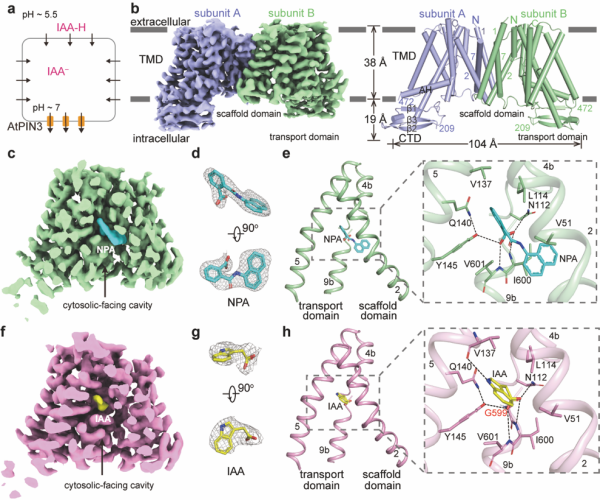

圖1. AtPIN3的結(jié)構(gòu)。a.3H-IAA轉(zhuǎn)運(yùn)體系模式圖。b. AtPIN3的密度圖和結(jié)構(gòu)圖。c. AtPIN3NPA的密度圖。d. NPA的密度圖。e. AtPIN3NPA結(jié)構(gòu)中NPA的結(jié)合位點(diǎn)。f. AtPIN3IAA的密度圖。g. IAA的密度圖。h. AtPIN3IAA結(jié)構(gòu)中IAA的結(jié)合位點(diǎn)。

生長素是最重要的一類植物激素,對(duì)植物生長發(fā)育起核心調(diào)控作用。在種子植物中,生長素主要通過極性運(yùn)輸或者維管系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)輸。PIN家族蛋白介導(dǎo)生長素外排,是承擔(dān)植物體生長素極性運(yùn)輸?shù)淖钪匾霓D(zhuǎn)運(yùn)蛋白。PIN突變體會(huì)影響PIN極性定位和活性,從而導(dǎo)致生長素分布失衡。NPA(N-1-naphthylphthalamic acid)是一種除草劑,也是生長素極性運(yùn)輸?shù)囊种苿iL期以來,人們對(duì)PIN如何介導(dǎo)生長素的外排,以及NPA如何抑制生長素的極性運(yùn)輸?shù)姆肿訖C(jī)制尚不清楚。研究人員通過單顆粒冷凍電鏡技術(shù),解析了AtPIN3在apo狀態(tài)、NPA結(jié)合狀態(tài)以及IAA結(jié)合狀態(tài)下的高分辨率結(jié)構(gòu)。三個(gè)結(jié)構(gòu)類似,且均為向內(nèi)開放狀態(tài)(圖1b,c, f)。AtPIN3NPA和AtPIN3IAA復(fù)合物結(jié)構(gòu)清楚地揭示了NPA、IAA與AtPIN3的結(jié)合模式。NPA與IAA的結(jié)合模式類似(圖1d, e, g, h),抑制劑NPA和底物IAA的結(jié)合位點(diǎn)重疊,揭示了NPA抑制生長素極性運(yùn)輸?shù)姆肿訖C(jī)制:NPA作為競爭性抑制劑,直接占據(jù)生長素在PIN上的結(jié)合位點(diǎn),并抑制了轉(zhuǎn)運(yùn)過程中PIN的潛在構(gòu)象變化。

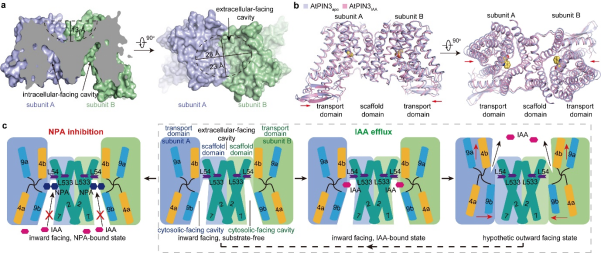

圖2. AtPIN3轉(zhuǎn)運(yùn)生長素分子機(jī)制。 a.AtPIN3二聚化界面展示。b.AtPIN3apo和AtPIN3IAA結(jié)構(gòu)比較。c. AtPIN3轉(zhuǎn)運(yùn)生長素IAA和NPA抑制AtPIN3活性的分子機(jī)制模型。

隨后,為了進(jìn)一步驗(yàn)證IAA和NPA在AtPIN3中的結(jié)合模式,研究人員對(duì)AtPIN3上與IAA和NPA有相互作用的殘基進(jìn)行了點(diǎn)突變,并在體外放射性3H-IAA轉(zhuǎn)運(yùn)實(shí)驗(yàn)體系中檢驗(yàn)其功能。 此外,研究人員將野生型AtPIN3和突變體進(jìn)行表達(dá)純化,通過表面等離子體共振技術(shù)(SPR),測定了AtPIN3分別與IAA和NPA的解離常數(shù)(KD)。兩者實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)一步驗(yàn)證了冷凍電鏡結(jié)構(gòu)中觀察到的IAA和NPA與AtPIN3的結(jié)合模式。本文系統(tǒng)性地解析了AtPIN3在apo狀態(tài)、底物(IAA)結(jié)合狀態(tài)以及抑制劑(NPA)結(jié)合狀態(tài)下的高分率結(jié)構(gòu),揭示了AtPIN3的結(jié)構(gòu)、IAA識(shí)別機(jī)制及NPA抑制的分子機(jī)制,將有力促進(jìn)對(duì)PIN介導(dǎo)的生長素運(yùn)輸分子機(jī)制的理解(圖2)。

圖3.湖北大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)主要成員合影。左起:陶鑫、馬立新、吳姍

據(jù)悉,湖北大學(xué)與浙江大學(xué)為本文共同通訊單位,郭江濤教授、吳姍教授和楊帆教授為共同通訊作者,浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院博士后蘇楠楠、博士生竺愛琴和湖北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院博士生陶鑫為共同第一作者,參與這項(xiàng)工作的還有湖北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院馬立新教授等。

吳姍教授2019年初加入湖北大學(xué),負(fù)責(zé)搭建湖北大學(xué)冷凍電鏡平臺(tái)。本文為湖北大學(xué)冷凍電鏡平臺(tái)2021年7月正式運(yùn)行以來第一篇在線發(fā)表的高水平文章。吳姍教授團(tuán)隊(duì)長期從事生物大分子的精細(xì)結(jié)構(gòu)解析與相關(guān)分子機(jī)制研究,在Nature、Science、Nature Structural & Molecular Biology、Nature Communications等國際知名期刊上發(fā)表多篇高水平文章。本研究工作受國家自然科學(xué)基金委、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等資助。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-05142-w

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn