- 首頁

- 資訊

光電賦能綠色物質轉化-武大雷愛文團隊連獲突破

來源:武漢大學高等研究院 2022-07-25

導讀:物質和能源構建了現代生活,而傳統的物質轉化通常需要以化石能源為基礎,帶來了環境污染等問題。雷愛文教授團隊最近以綠色能源——光或電為能量輸入,實現了高值化合物的合成,取得了系列重要科學進展,既為綠能轉化提供新途徑,也為物質轉化提供新手段。相關研究成果近日連續在Nature Catal.,JACS,ACIE發表。

7月22日,Nature Catalysis《自然·催化》在線發表了雷愛文課題組在三級烷基烯丙胺合成方向的最新研究成果,論文題為“Site-selective amination towards tertiary aliphatic allylamines”(位點選擇性胺化反應構建三級烷基烯丙胺)。高研院博士后王盛淳和博士研究生高一鳴為共同第一作者,武漢大學雷愛文教授和戚孝天教授為論文的共同通訊作者,高研院為論文的第一署名單位。

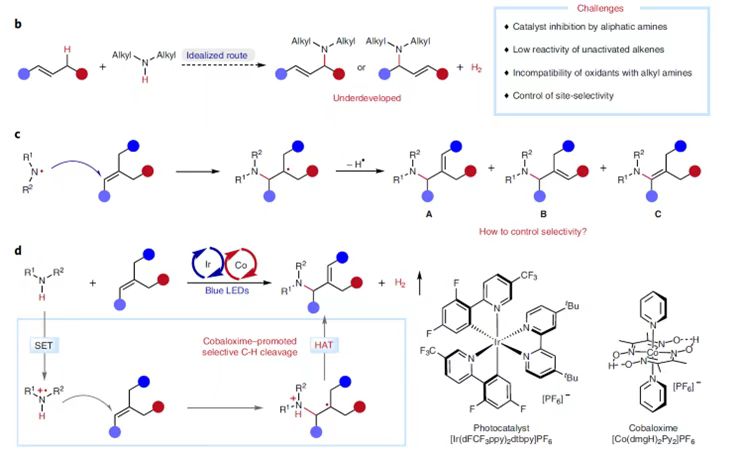

烷基烯丙胺是基本有機骨架,廣泛存在于藥物分子中。利用烷基胺和廉價烯烴構建烷基烯丙胺是一種理想方式,但卻困難重重:(1)烷基胺具有較強配位性,容易導致催化劑失活;(2)三級烷基烯丙胺具有較強的氧化還原活性,產物容易氧化變質;(3)理想的氧化析氫偶聯方式熱力學不利;(4)自由基加成中間體雙鍵重構選擇性難以控制。

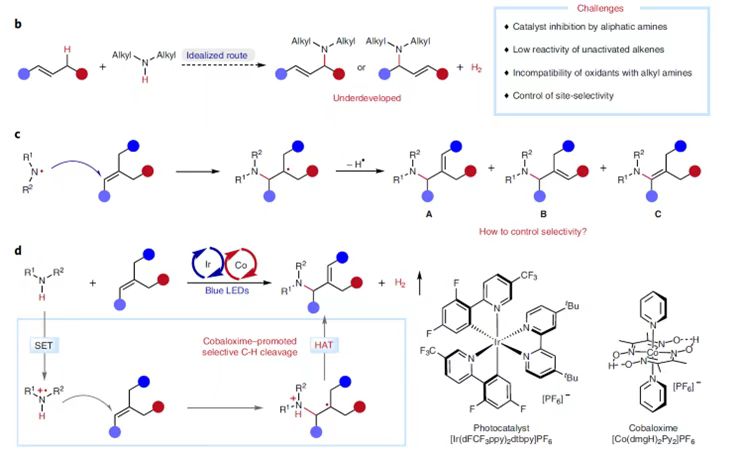

圖1烷基烯丙胺合成中的挑戰與該策略(來源:Nature Catalysis)本文利用鈷肟催化劑的氫原子攫取能力(HAT),實現了雙鍵的位點選擇性轉移,解決了位點選擇性難以控制的難題;同時釋放氫氣,避免了了烯丙胺合成中底物預活化步驟以及當量氧化劑的使用,原子經濟性顯著提高(圖1)。

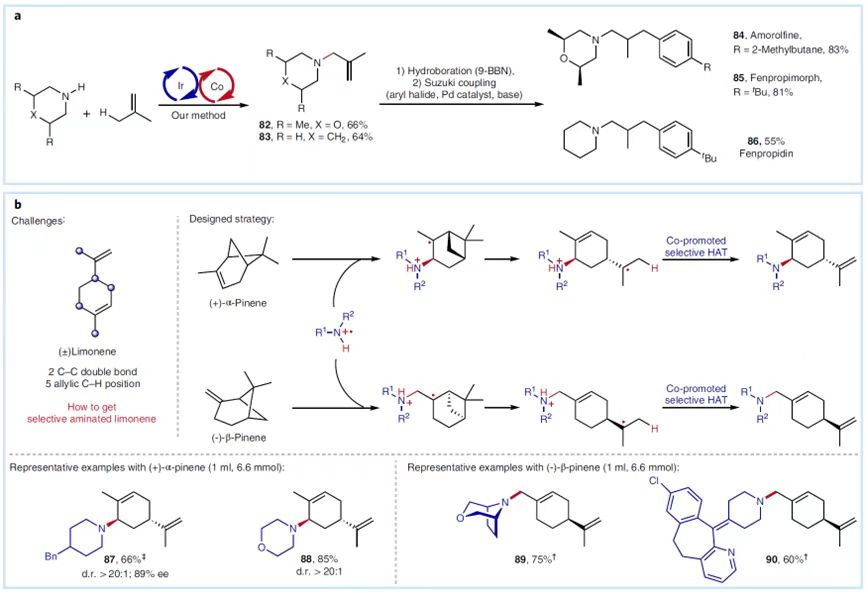

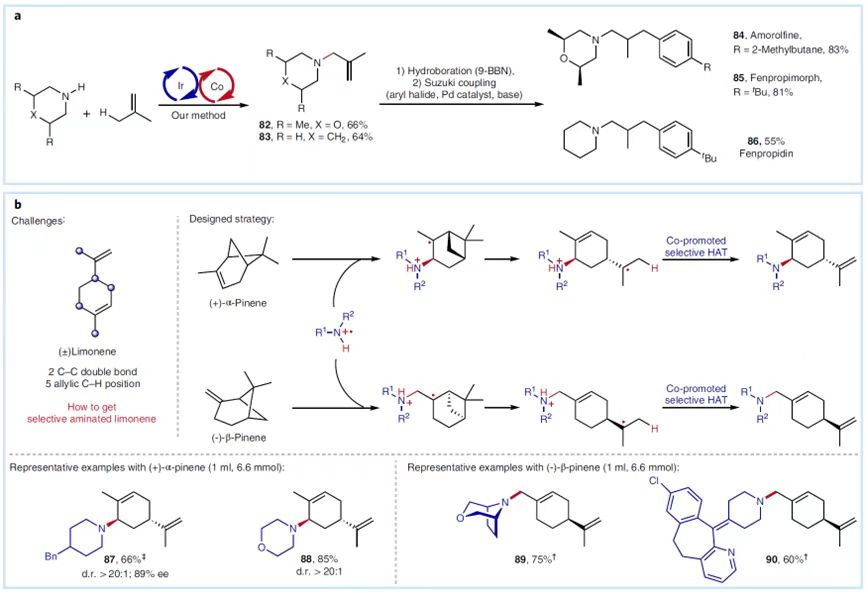

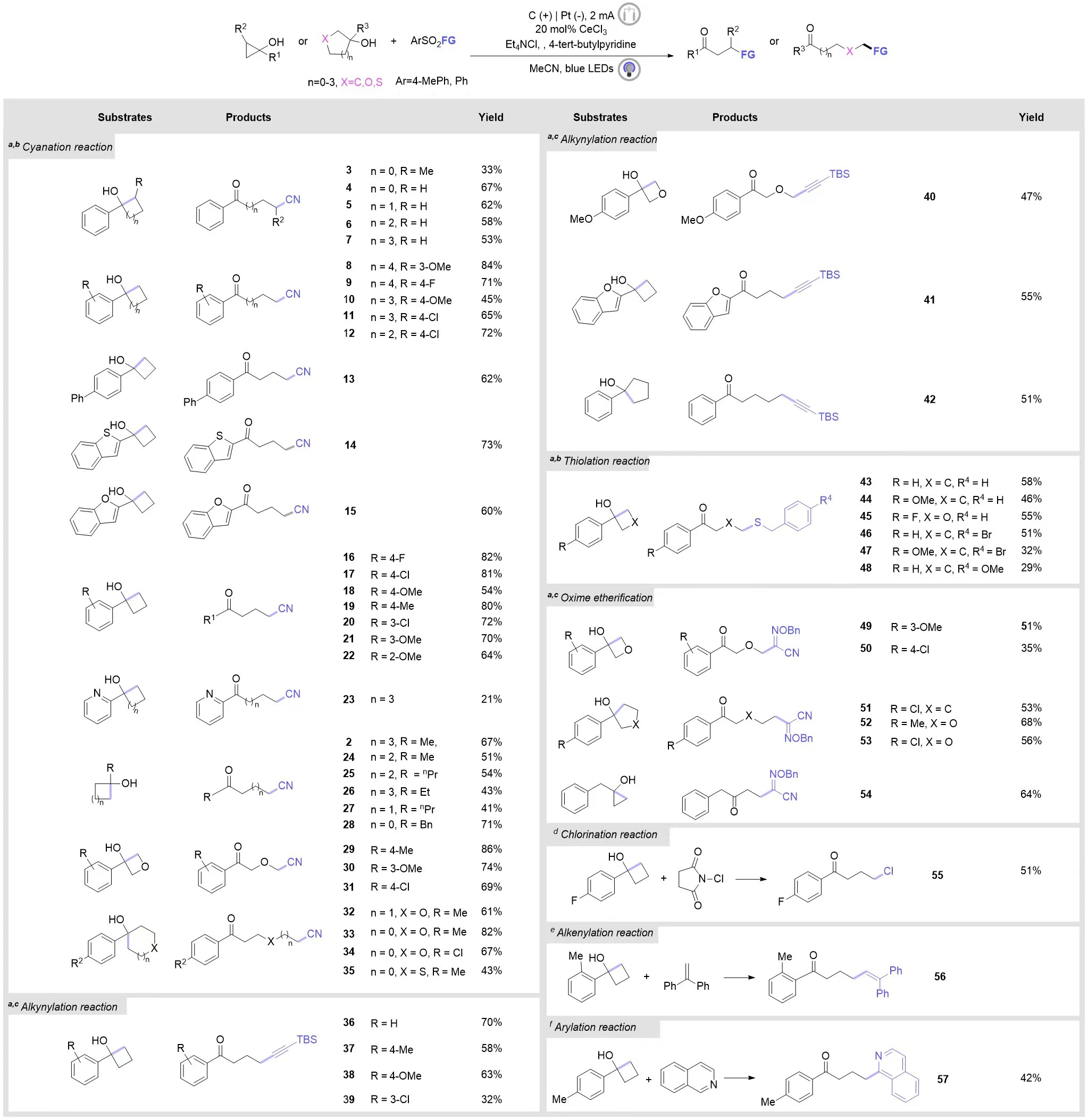

超過90個底物拓展證明該策略具有底物適用性廣、原子經濟性高、位點選擇性優異等優勢,并適用于抗菌藥的合成,還可以拓展到胺化檸檬烯的精準合成中(圖2)。作者通過XAFS,EPR等技術證明了反應經歷了自由基反應歷程,戚孝天教授團隊詳細的DFT計算證明了反應可能經歷了氮自由基陽離子反應歷程。綜上,利用光催化產生氮自由基陽離子與鈷催化HAT過程協同的策略,實現了烷基烯丙胺的精確合成。該策略選擇性源于鈷肟催化劑獨特的HAT模式,優先攫取位阻小的烯丙位C-H鍵,從而為該反應提供了優異的選擇性。該策略不僅克服了烷基烯丙胺合成的長期挑戰,并助力了合成化學中對烯烴烯丙位選擇性轉化的長期探索。該研究得到了國家自然科學基金項目(22031008)和武漢市自然科學基金項目(2020010601012192)的支持。文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41929-022-00818-y7月21日,Journal of the American Chemical Society《美國化學會會志》在線發表了雷愛文課題組在環狀烷基醇碳碳斷鍵官能團化方面的最新研究成果,論文題為“Electrophotochemical Ce-Catalyzed Ring-Opening Functionalization of Cycloalkanols under Redox-Neutral Condition: Scope and Mechanism”(光、電、鈰協同催化環狀醇開環官能團化:應用及機理)。高研院博士研究生楊招涼和博士后楊大力為共同第一作者,雷愛文教授和黃志良博士為論文的共同通訊作者,高研院為論文的第一署名單位。醇類化合物在糖類和藥物中廣泛存在。在合成方面,烷基醇的選擇性官能團化一直是合成化學家們不斷追求的目標。碳碳鍵是構成有機化合物的基本骨架,選擇性的切斷碳碳鍵來重新構筑更加具有價值的碳碳和碳雜鍵也一直備受關注。從環狀烷基醇出發,產生烷氧自由基,從而為切斷碳碳鍵提供了很好的途徑。以往產生烷氧自由基的方法都因其特殊性,大大限制了反應的類型和官能團的耐受性。與以往產生烷氧自由基的方式相比,雷愛文課題組利用廉價鈰金屬催化,采用光電結合的方式,不需要強氧化劑和還原劑的存在,在氧化還原中性的條件下就能夠很好的直接從羥基出發產生烷氧自由基。該方法在溫和條件下不僅實現了不同環張力的開環,并且能夠實現多種多樣的官能團化,從而大大的拓展了該方法的實用性(圖3)。

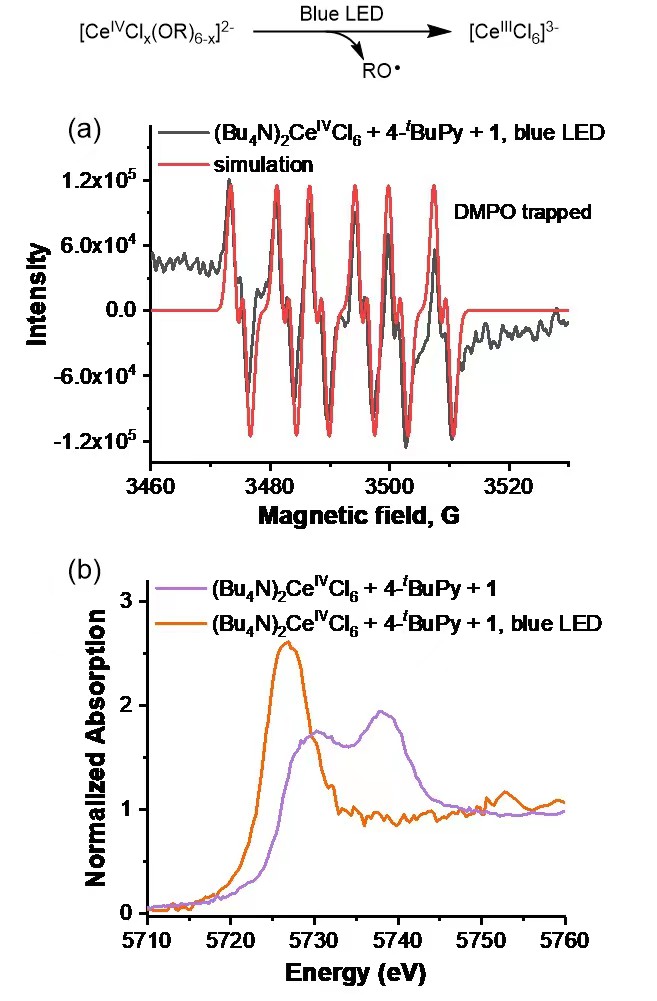

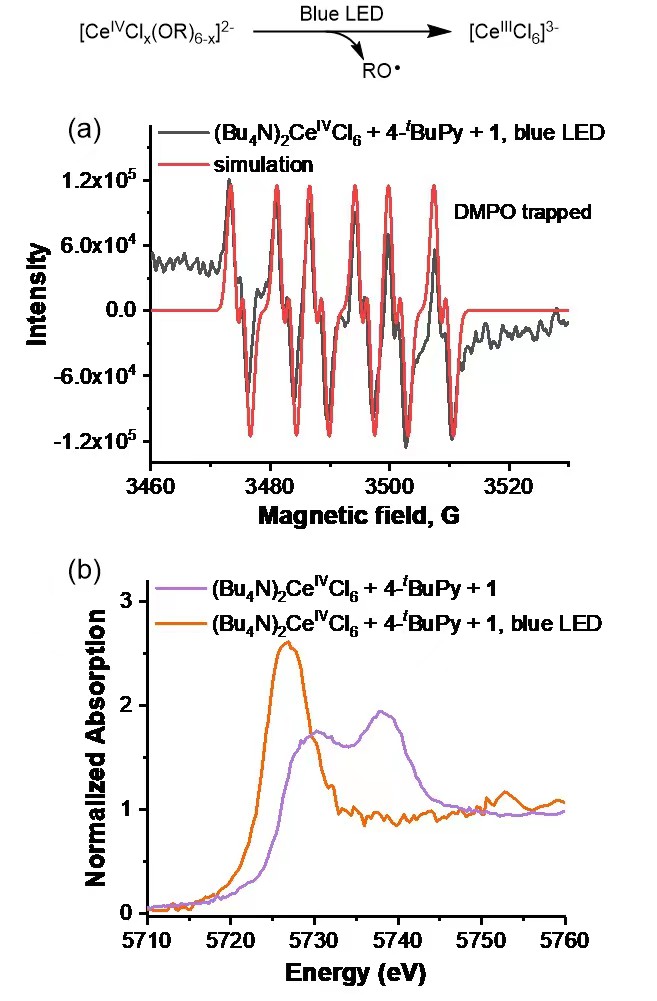

在機理研究方面,作者通過同步輻射,第一次在線捕獲到金屬鈰催化劑在反應過程中的Ce(III)和Ce(IV)價態變化,證實了電氧化的作用。接著作者利用電子順磁共振波譜(EPR),利用DMPO作為自由基捕獲劑,成功證實了反應過程中是產生氧自由基,從而實現開環官能團化的過程 (圖4)。

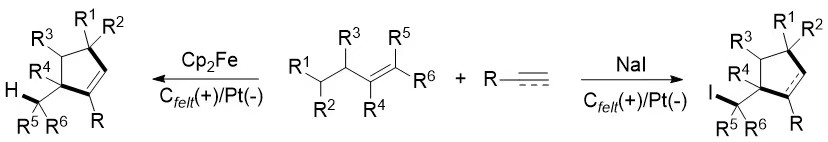

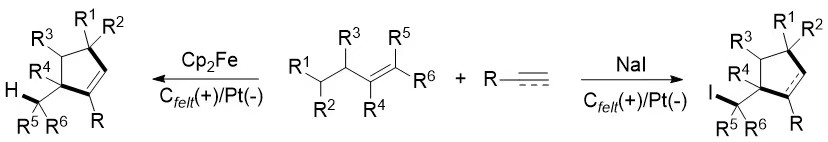

綜上,該課題組利用光電結合結合,廉價金屬鈰催化,通過配體到金屬電荷轉移(LMCT)策略,實現了溫和條件下不同環狀烷基醇的開環官能團化。該策略為廉價金屬在電化學轉化過程中提供了更為廣泛的運用,并為烷基醇的轉化提供了全新的思路。該研究得到了國家自然科學基金項目(22031008)、武漢市自然科學基金項目(2020010601012192)的支持。文章鏈接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.2c05520近日,《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.)在線發表雷愛文的最新研究成果,論文題為“Synthesis of Cyclopentene Derivatives via Electrochemically Induced Intermolecular Selective (3+2) Annulation”(電化學誘導分子間選擇性(3+2)環化構建環戊烯衍生物)。高研院博士后關志朋和博士研究生朱書祥為共同第一作者,武漢大學雷愛文教授、張恒副教授和黃志良博士為論文的共同通訊作者,高研院為論文的第一署名單位(圖5)。

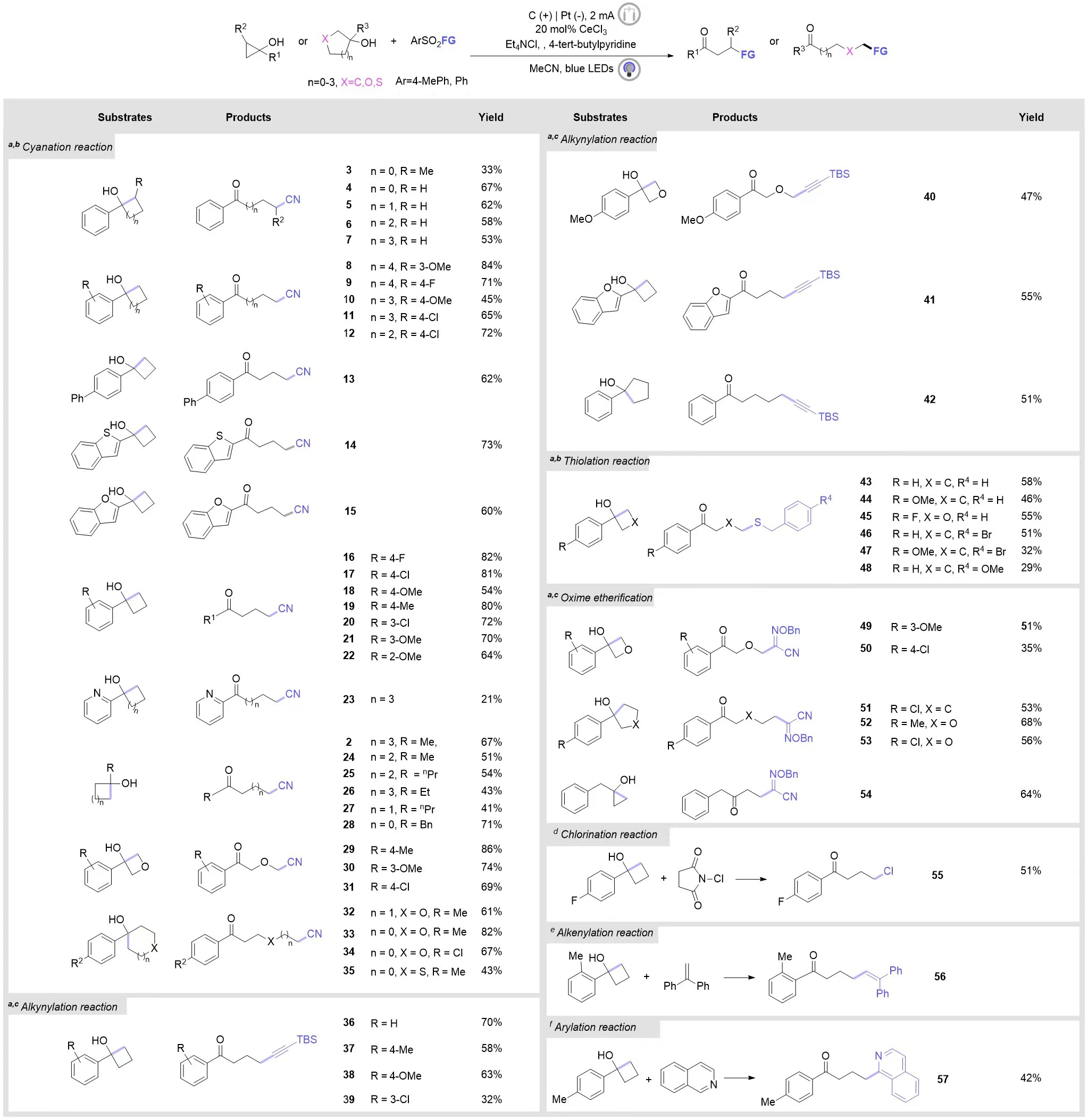

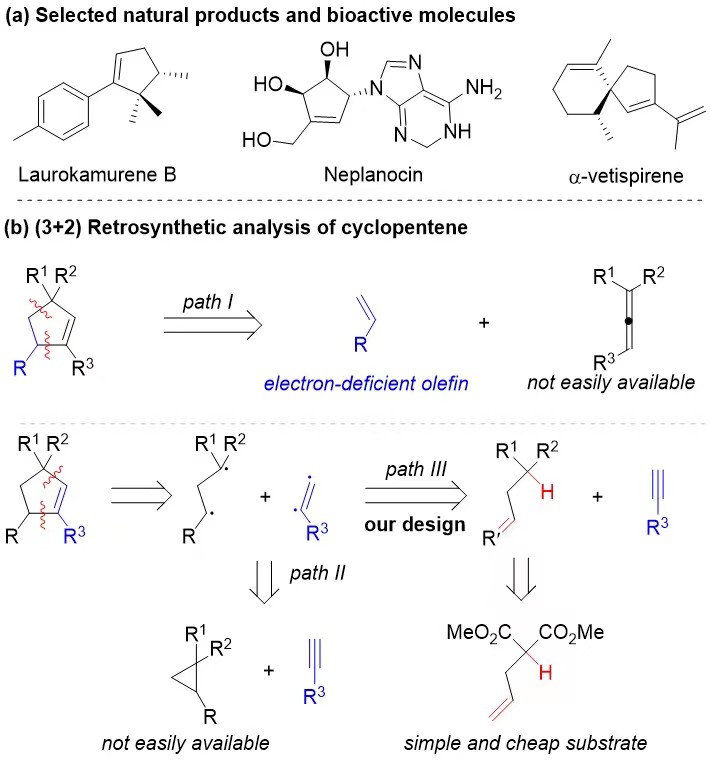

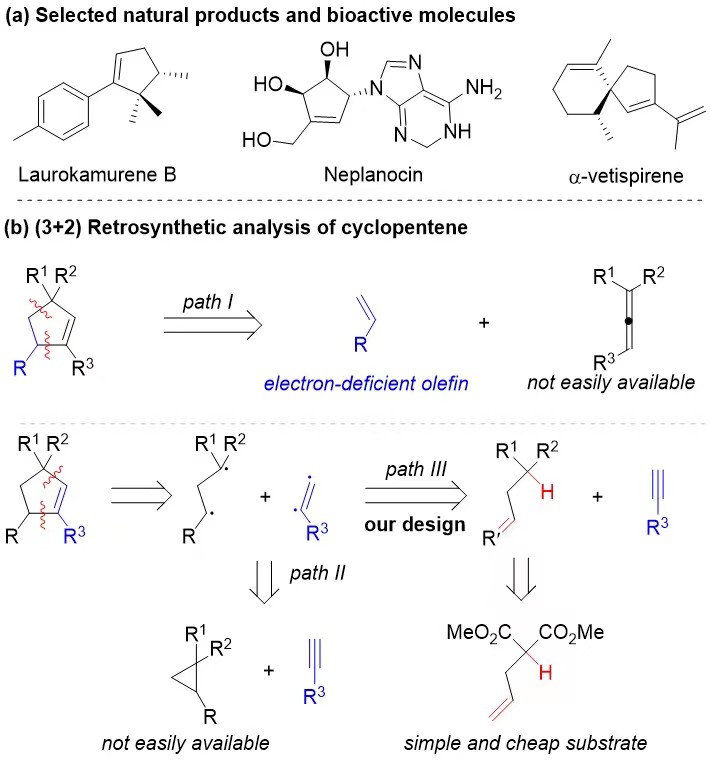

圖5電化學誘導分子間選擇性(3+2)環化構建環戊烯衍生物環戊烯是許多天然產物、生物活性和功能分子中常見的核心骨架,也是復雜分子合成中重要的合成砌塊。由于環戊烯化合物的高附價值,許多化學家致力于探索合成環戊烯有效的合成路線。例如,Michael卡賓插入反應、Conia-ene反應、乙烯基環丙烷重排反應、過渡金屬催化的環化反應以及膦催化的烯丙酸酯與缺電子烯烴的[3+2]環化等是合成環戊烯的有效方法。此外,研究者們通過使用C-X/C鍵斷裂作為碳自由基前體,開發了一系列自由基介導的(3+2)環化加成反應構建環戊烯。盡管上述方法取得了很大進展,但是直接使用C-H化合物作為碳自由基源,通過(3+2)環化合成多官能團化的環戊烯是一種未被開發的綠色合成方法。近年來,電化學的復興給自由基反應帶來了新的活力,同時mediator在電解中起著至關重要的作用,可以提高催化效率,控制反應選擇性,避免底物和產物的過度氧化或還原。在此基礎上,團隊以烯丙基丙二酸酯作為自由基前體以及三碳合成子,炔烴作為二碳合成子,在電化學條件下實現了mediator介導的(3+2)自由基環化,構建一系列環戊烯衍生物(圖6)。

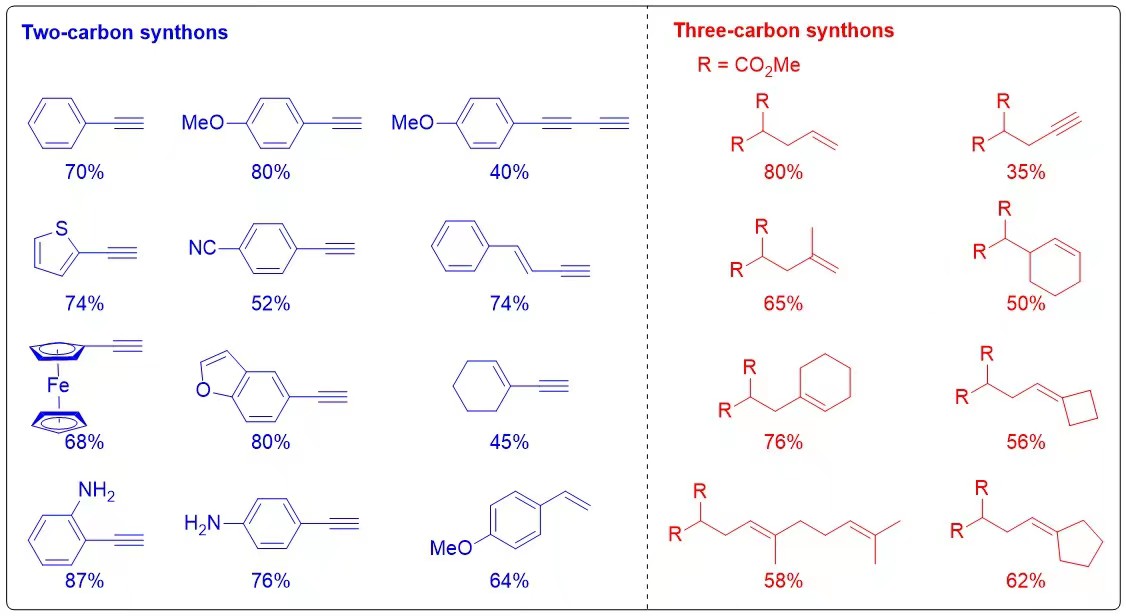

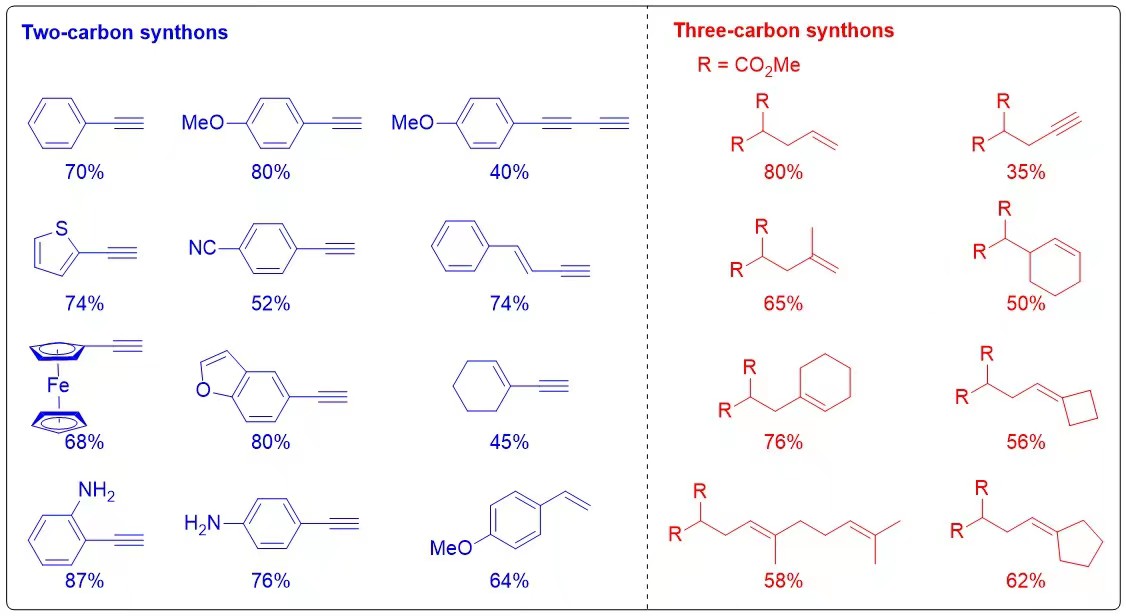

在最優條件下,作者首先對炔烴的適用范圍進行了考察(圖7)。在NaI作為mediator和碘源的條件下,反應對于芳基/雜環炔烴,烯炔,聯炔以及含有藥物片段的炔烴都適用,得到一系列碘代環戊烯。對于三碳合成子,作者也進行了考察,含多個取代基的底物都可以兼容。值得注意的是,當使用烯烴代替炔烴作為二碳合成子,還可以得到環戊烷衍生物。當使用二茂鐵作為mediator的條件下,得到了一系列氫化環戊烯的結構。放大實驗以及衍生化實驗證明了該方法的潛在應用價值。

在該工作中,團隊首次利用mediator介導的電化學方法實現了分子間(3+2)環化,構建了一系列高附價值的環戊烯/烷衍生物。該方法以商業可得的原料作為底物,避免了不穩定或難以制備底物的使用。同時,控制實驗、DFT計算和循環伏安實驗表明該途徑可能涉及SET過程;高區域選擇性是由動力學控制的。該研究得到了國家自然科學基金項目(22031008)、國家重點研發計劃(No.2021YFA1500104)、中國博士后科學基金(2021M702516)和武漢市科學基金(2020010601012192)的支持。文章鏈接:https://doi.org/10.1002/anie.202207059據了解,雷愛文深耕綠色氧化偶聯十五載,以發展綠色和可持續發展的現代有機合成化學作為核心思想,提出了一種無犧牲性氧化劑實現脫氫反應的通用策略:放氫氣氧化交叉偶聯,此策略摒棄了傳統方法中當量氧化劑的使用,避免了從原料到產物轉化過程中氧化劑的干擾。利用綠色電能驅動化學反應,該策略可應用于大規模綠氫制備、有機膦與硫化學品等高值化工品的高效生產。放氫氣氧化交叉偶聯為傳統化學品的合成提供一條綠色途徑,也為綠色能源轉化提供了新的應用策略。迄今為止發表論文450余篇,在JACS(32篇)、ACIE(48篇)、Nature Catal.(2篇)、Nat. Commun.(16篇)、Chem(2)、Chem. Rev.(4篇)、Chem. Soc. Rev.(3篇)、Acc. Chem. Res.(2篇)等影響因子大于12的雜志上發表研究論文130余篇,總被引用超29000余次,H因子為96。2016-2022年連續入選Thomson Reuters和Elsevier的全球“高被引科學家”。雷愛文課題組網站:http://aiwenlei.whu.edu.cn/ 參考資料:http://gdyjy.whu.edu.cn/info/1072/2912.htm

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn