在過去的十年里,窄帶發射的熱活化延遲熒光(TADF)材料為高性能藍光有機發光二極管(OLEDs)的發展開辟了新的道路。在滿足較小的單線態-三線態能級差(ΔEST)的情況下,通過有效地從三線態到單線態的反系間竄越過程,TADF材料理論上可以實現100% 的內量子效率(IQE)。早期研究的TADF材料大多都是利用電子給受體(D-A)結構實現前線軌道的重疊以減小ΔEST。然而,分子的D-A結構會不可避免的造成材料的發射譜帶較寬的問題(半高峰寬,FWHM > 50 nm),為商業化OLEDs的應用帶來挑戰。因此,如何在分子和器件層次上同時實現窄帶發射和高量子效率是實現下一代藍色OLED器件面臨的關鍵挑戰。基于此,作者發展了基于擴展的多重共振結構和增強的自旋軌道耦合的TADF材料。該材料是通過氮原子將兩個咔唑骨架結構與吲哚咔唑基團連接,所形成的剛性平面π體系結構賦予了材料窄帶發射(FWHM = 16 nm)、高光致發光量子產率(PLQY= 100%)以及小的ΔEST。同時,基于藍光摻雜OLEDs器件的EQE也達到了30.9%,有效地抑制了效率滾降現象,是目前所報道的性能最好的藍光發射多重共振熱活化延遲熒光材料。

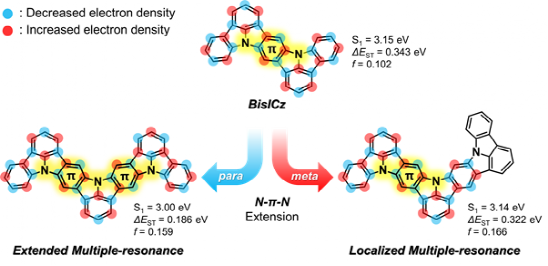

通過理論計算材料的單線態激發能、ΔEST和振子強度可知(圖1),在已報道的多重共振熱活化延遲熒光分子BisICz上進行π體系的擴展后,3IDCz分子實現了更小ΔEST和更高的振子強度,從而有利于反系間竄越過程的發生以及輻射躍遷速率的增強。

圖1. 3IDCz分子的設計策略(圖片來源:Adv. Mater.)

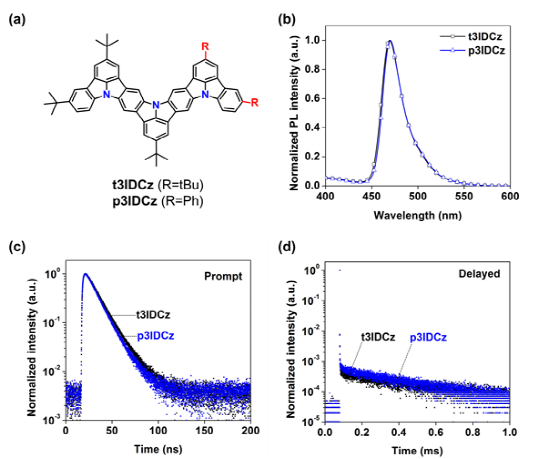

為了減少分子間聚集,作者分別在3IDCz中咔唑基團的3,6位分別引入了大的位阻基團叔丁基和苯基,得到了化合物t3IDCz和p3IDCz(圖2a)。經實驗測得,t3IDCz和p3IDCz的熒光峰位置位于459/498 nm,磷光峰位置位于461/496 nm,熒光光譜半高峰寬均為30 nm(室溫條件下),斯托克斯位移分別為11 nm 和10 nm,ΔEST分別為0.21eV和0.19 eV。接下來,作者測試了t3IDCz和p3IDCz摻雜薄膜的熒光光譜、瞬態壽命光譜和延遲壽命光譜數據。從圖2b-d中可以看出,t3IDCz和p3IDCz摻雜薄膜的發射峰位于 470 nm處,半高峰寬分別為 27 nm和25 nm,PLQY分別達到了92%和100%,展現出了高效的窄帶藍光發射特征。此外,兩種化合物的瞬態/延遲壽命光譜和溫度相關數據也證明了t3IDCz和p3IDCz表現為TADF材料的延遲發射性質。

圖2. t3IDCz和p3IDCz摻雜薄膜的(a)化學結構;(b)熒光光譜;(c)瞬態壽命光譜和(d)延遲壽命光譜(圖片來源:Adv. Mater.)

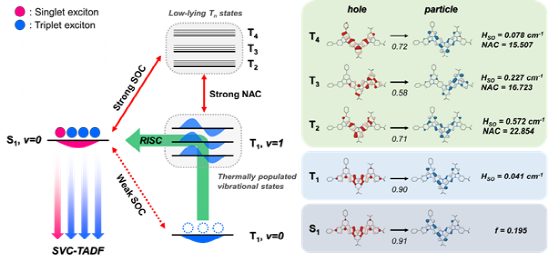

高精度的量子化學計算證實可以通過調控低能三重激發態的自旋軌道耦合增強并降低ΔEST,以實現擴展π體系中的多重共振效應并增強反系間竄越速率(圖3)。

圖3. 自然躍遷軌道計算結果和自旋振動耦合機制(圖片來源:Adv. Mater.)

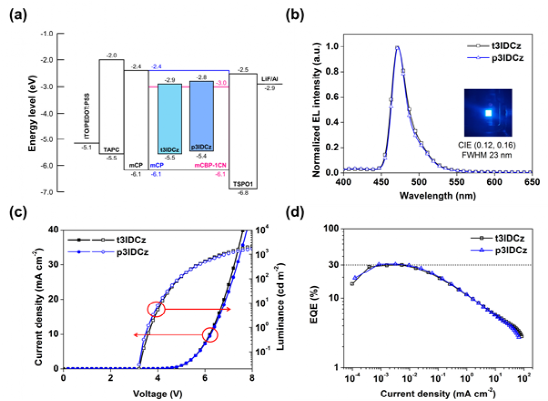

接下來,作者根據材料的能級結構設計了器件結構(圖4a)。t3IDCz和p3IDCz的電致發光光譜的峰位置位于472 nm,半高峰寬分別為25 nm和23 nm,表現為窄帶發射特征(圖4b)。此外,t3IDCz和p3IDCz的OLEDs器件的EQE還分別達到了30.0%和30.9%,是目前已報到的非溴取代的多重共振TADF材料器件的最高值(圖4c-d)。通過使用雙極性主體材料并優化器件結構,p3IDCz的OLEDs器件的EQE還可高達33.8%。

圖4. t3IDCz和p3IDCz器件的(a)器件結構和能級示意圖;(b)電致發光光譜;(c)電流密度-電壓數據和(d)外量子效率(圖片來源:Adv. Mater.)

作者在對多重共振體系結構進行擴展后得到了高效藍光窄帶發射TADF材料。通過調控低能三重激發態的自旋軌道耦合和ΔEST,該多重共振TADF材料的反系間竄越速率得到了提升。此外,該材料的OLEDs器件性能也達到了純藍光發射(CIE: 0.12, 0.16)、創記錄的EQE(30.9 %)、較小的光譜半高峰寬(25 nm)和100%的光致發光量子產率,推動了高效OLEDs器件的研制。

韓國成均館大學Jun Yeob Lee和三星電子研究院Hyeonho Choi為該文章的通訊作者。

文章詳情:

Lee, H.L., Jeon, S.O., Kim, I., Kim, S.C., Lim, J., Kim, J., Park, S., Chwae, J., Son, W.-J., Choi, H. and Lee, J.Y. (2022), Multiple-Resonance Extension and Spin-Vibronic Coupling Based Narrowband Blue Organic Fluorescence Emitters with over 30% Quantum Efficiency. Adv. Mater.. Accepted Author Manuscript 2202464. https://doi.org/10.1002/adma.202202464

長按或掃碼左側二維碼查看原文

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn