盧梭說:“我們生來是軟弱的,所以我們需要力量;我們生來是一無所有的,所以需要幫助;我們生來是愚蠢的,所以需要判斷的能力,我們在出生的時候所沒有的東西,我們在長大的時候所需要的東西,全部要由教育賜予我們。”教育就是這樣賜予人以全新的生命。

那么北大教授如何看待教育?他們在成長過程中又接受了怎樣的教育?他們的人生有過怎樣的際遇?讀者可以在澎湃新聞請講欄目推出的北大教授系列口述中找到答案。

今天,我們將刊發北京大學化學與分子工程學院長江特聘教授楊震的口述。

孤獨是種力量

和大多數出生在20世紀60年代初的人一樣,我童年的記憶多是難以忘卻的孤獨。

在物質極為匱乏的時代,作為家里第七個孩子,我的出生并沒有收獲什么祝福。母親很疼我,三個哥哥和三個姐姐也都疼我,但是深深的孤獨感從未離開過我。小時候的我性格孤僻,常常一個人出門轉,所以常常走丟。哥哥姐姐對我小時候的記憶就是一個小腦袋從門后面探出來,怯生生地觀察外面的世界。后來我養成了自己跟自己說話、自己跟自己娛樂、自己做玩具,什么都是自己的習慣,這整個經歷和過程養成了我獨自思考的習慣。因為出去玩也好,自己玩也好,我總是自己問自己一些東西,后來我知道這恰恰是思想升華的時候。

我是在沈陽出生的,七歲的時候全家下鄉了。爸爸是留日歸來的學者,日偽時期在遼寧省丹東市鳳城縣石橋子中學任教,這段歷史后來成了我們全家的痛。由于爸爸當時會說日語,他負責的學校又幫助日本人種糧食,因此,在“文革”期間爸爸吃盡了苦頭。

1971年,我們全家從沈陽被遣送回爸爸當初做老師的鳳城縣。那時候,爸爸經常被批斗。頭一天批判他,第二天就批判我,因為批判他的時候我沒參加。我不能參加啊!那很慘的!就跟現在看的很多片兒一樣,掛著大牌子,揪著頭發,戴著磚,我沒法看那個畫面,所以就跑了。第二天學校就把我揪出來,然后批判我,說我是改造不好的人的子女。

我小時候上學很艱難的,人家走大路,我只能爬山路,因為我要走大路的話就得給買路錢,我要不給,他們就打我。當時我母親還有些零錢給我,一般她給我五分錢,希望我中午可以買點吃的,但那些錢我很少花,基本上都是買路了。走到那兒把錢給他們,今天就不挨揍,我要是沒錢,就不能走那條道。為了躲他們,我習慣走另一條道,真的很恐怖的,狼啊什么的野獸都有。但我膽子逐漸大了起來,后來養成了一個挑戰權威、仇視優越感的習慣。正因為我從小受到弱勢群體的待遇,我一直同情弱者。從那個時候起,我就覺得弱不一定是軟弱,只是人生的一個經歷過程,這個感悟對我一生都很重要。一般來講,我跟任何人相處,只要他不欺負人,我們都是好朋友,一旦他出現欺負人的時候,就碰到我的底線了。慢慢養成的這種獨立、剛強、不怕苦的性格,對我整個化學研究生涯有很大的幫助。

單純專注就好

我是藥學院的學生,化學基礎并不太好,有機會師從香港中文大學黃乃正院士,我真的很幸運。那時候年輕的我對世界充滿好奇,也從來不計較多干活,在實驗室里,我愿意幫助任何人做實驗。隨著時間的推移,我像個神童,搞定越來越多的實驗,連黃教授也非常吃驚。當時我身體很棒,喜歡打網球,打球的對手是曾經參加香港公開賽的香港中文大學冠軍,我倆每天早晨晨練。我沒受過什么專業訓練,但是大家都夸我網球水平進步很快,體力好,技術也不錯。在香港中文大學的日子過得飛快,成長得也飛快,收獲很多,真的很幸福。

當黃教授推薦我到美國斯克利普斯研究所追隨當時合成化學界的一代宗師尼克勞(Nicolaou)教授讀博士后時,我并沒有太多偉大的理想。當時我和太太說,就想去賺兩萬美金,然后我就回來。剛到美國的時候,我基本上沒有什么休息的概念。我是跟著我的實驗來睡覺的,就是它幾點結束了,我就幾點醒。那時候我的生活簡單得一塌糊涂,人家買車我不買,我騎自行車,一方面可以鍛煉身體,另一方面省錢。我自己因為是窮孩子,什么都會做。我做飯很好吃,自己帶飯很省錢,基本上一個星期花不了多少錢。人家到美國先去學習英文,我哪兒也不去,天天在實驗室干活。后來他們問我為什么不學英文,我說,在美國說英文有用嗎?那時候我還有很多小時候的心理陰影,有時候我覺得自己像個奴隸。我一心一意想著兩件事:第一是別被老板提前炒魷魚,第二是掙完兩萬美金我就回家。

那時在實驗室里,任何人需要幫忙都愿意找我,我無代價地給他們干活,幫他們備料,做各種各樣的反應。我當時在想,我時間不多,必須要學到我希望學到的東西。怎么學?跟人家講“你教我”?這樣是不會有人教我的。那怎么辦?“我幫你干活啊!”這個是最有效的,因為他要想讓你干活,他必須把真的東西告訴你,否則你把它就給做壞了,這個時候你學到的知識就全是真正的好知識。

我剛到美國時和導師之間的關系很微妙。第一天去研究所見導師時,他摟著我脖子,很親切,隨后的兩個月,他就再也不理我了。我問周圍的同事:“教授咋不跟我說話呢?”同事告訴我,等我做出東西來,教授才會理我。我后來理解此“冷處理”是教授的一種特殊管理方式,并且逐漸接受這種會讓人去思考的方式。但在當時,剛到異國他鄉的我覺得很受傷,所以,我在實驗室有些古怪的行為。比如:實驗室經常拍照片,我從來不參加。因為我覺得既然你不喜歡我,我就不跟你照相。好幾次實驗室的秘書都跟我說:今天又照相,你能不能不走?我還是溜走了。回想起來,青年時代的我幼稚而倔強,所以今天我也可以理解年輕人,哪怕有些小古怪也沒關系,我也無條件地愛他們。

世界的新星

20世紀60年代,美國政府曾經有兩個諾言:一個是關于登月的阿波羅計劃,另一個是征服腫瘤。這兩個科學諾言當時震驚世界。阿波羅登月70年代初就實現了,但征服腫瘤一直遙遙無期。人是由受精卵發育而來的二倍體生物個體,稱為二倍體。細胞的復制過程遵循2、4、8、16……法則,可用2n表示。細胞復制過程涉及一種叫微管蛋白的關鍵物質,簡單來說,微管蛋白在細胞中的功能就像房屋中的磚塊,細胞的復制是將這些“磚塊”有序地重組,構建成兩個獨立的細胞。人體正常細胞的復制過程可控,而腫瘤細胞則是一類“細胞復制”無法控制的癌變細胞。從細胞復制的角度來講,如果能夠阻止“磚塊”的解聚,是不是就影響房間的分化?如果找到外來物種能有效地抑制“腫瘤細胞的復制”機制,不讓這類“磚塊”解聚,那事實上我們就可以抑制腫瘤的擴散了。然后再通過其他的化學手段、治療手段,就可以抑制或治愈腫瘤了。

1962年,美國植物學家巴克萊(Arthur S. Barclay)采集了加州杉樹(Pacific yew, Taxus Brevifolia)的樹皮。1964年,美國北卡羅來納大學的沃爾(Monroe E. Wall)和瓦尼(Mansukh C. Wani)教授從樹皮中分離得到具有抗腫瘤活性的紫杉醇。1971年經X光衍射分析確定了紫杉醇的結構。但由于它的溶解度不好和分離上的困難,他們沒有繼續研究該物質,并將它放到美國國家癌癥研究所(NCI)的化合物庫里。1979年,美國紐約葉史瓦大學(Yeshiva University)的霍維茨(Susan B. Horwitz)教授發現紫杉醇是通過抑制微管蛋白的解聚實現它的抗腫瘤效果。從機制上來講,紫杉醇正是人們一直在尋找的物質。人類沒法模擬天然產物,這個是進化的結果。

紫杉醇的發現是人類藥物發展史中的一次偉大發現,給人類治療癌癥帶來了曙光,并啟示人類發現更加有效的抗癌藥物。盡管我是藥物學畢業的學生,但是對這種時髦的東西不怎么感興趣,不知道紫杉醇是什么東西,只知道很重要,能治療癌癥,但不知道它在藥物研發歷史中有如此重要的地位。因為紫杉醇不僅是科學家打開生命大門的一把鑰匙,而且還是醫院治療癌癥的一線藥物——腫瘤藥目錄表里第一個抗癌藥就是紫杉醇。

當時世界各大公司、著名的研究室,都在紛紛競爭來實現這個分子的全合成。1992年我去美國,正好趕上這個末班車。當時很多實驗室,其中包括斯坦福大學和哥倫比亞大學的課題組,宣稱他們即將完成紫杉醇全合成。我的導師當時介入該分子的全合成研究不久,因此,需要更多的人手參加此項工作。于是,他問我想成名嗎,我說想,他說做這個就能成名,我說,好,謝謝。

六個月后,我奇跡般地將紫杉醇的模型做出來了。最終,我們經過近兩年的日夜奮斗,完成了天然紫杉醇的首次人工全合成。這項工作轟動了世界,楊震這個名字也被很多人熟悉起來。好多人都說,這個楊震是過去沈陽藥學院的那個楊震嗎?是不是同名同姓的?當我做完紫杉醇的時候,有一天導師把我拉到辦公室,說:“你不是一直想跟我照相嗎?來吧!”

九死一生問蒼天

紫杉醇將我變成舉世矚目的新星,1996年我又完成了抗癌藥埃博霉素的首次全合成,1998年完成了抗神經毒素Brevetoxin A 的首次全合成。等我做完這三個復雜天然產物,我覺得我已經領悟了合成化學。那個時候“人類基因組”即將解密,當時“化學基因組織”的發起人之一哈佛大學的施萊伯(Schreiber)教授,講人類基因組解密之后,兩萬多個基因如果能被有效調控,人類就不會有疾病的困擾了。當時我一聽,覺得這才是我的夢想。

1994年做完紫杉醇后,我開始驕傲起來。好多次教會請我去參加他們的聚會,一次我開玩笑說:“上帝,你就別掛在那兒啦,也不干活!下來干活吧,像我一樣。”

不到半年,在一次實驗過程中不幸發生了爆炸,當時我重度燒傷,達到30%以上,在醫院昏迷了近兩周。從醫院出來之后,我全身的皮膚全移動了,因為30%的燒傷我需要植兩次皮。第一次是拿下我身體30%的皮用來保護我身體被燒傷的部位,防止感染,而第二次植皮才用于治療。

當時醫生說我要截肢,我問截幾個肢,他說可能截我的右手。我想了一下,說沒有右手的話,有左手還可以活。后來有一天我的身體出現了感染,醫生就說可能要截雙肢。當時我想了半天,不知道沒有雙手的人該怎么生活,我說那我就不活了。然后醫生說,這就看造化了。多虧我身體好,要是身體不好就活不下來了。

燒傷病人治療上與一般的病人不同,燒傷病人不能輸液,因為一輸液就水腫。為了避免水腫,燒傷病人需要輸高濃度的生理鹽水,讓你脫水。那個高濃度生理鹽水的脫水過程真叫人難熬,我的嘴和舌頭當時干得像鋸銼一樣。

起初的四周時間,我因為全麻醉移植后太痛,基本上都是在做夢,夢見在水里或者是在冰窖里,就是想喝水。我太太那時候天天給我拿紙蘸水點在嘴唇上。因為身體素質很好,到最后恢復過來,胳膊也沒截。恢復期間他們也很佩服我,醫生問我有什么夢想,我說我還想回實驗室,他說我得配合他,因為我做實驗要用我的手。

當我手背上的皮膚剛愈合時,他為了不讓手背結痂,就用膠帶把手掌和手指頭纏成拳頭狀,纏到一定的時候他一使勁,把關節上所有的皮重新打破,血都噴了出來,整個紗布、膠帶全是血。就這樣,他讓我手指的關節部位又復活了。

有個德國的女護士,我很感激她。她每次給我做處理的時候,把皮撕開之前她就先哭了,說:“你不是想回到實驗室嗎?求你忍住,對不起、對不起。”很多時候,我總是忙著安慰她,忘了一些痛。

當時胳膊是三度燒傷,胸和臉是二度燒傷,耳朵都燒沒了,后來做了幾次手術才得以恢復。很多人不相信我有這樣的經歷,我跟別人講這個的時候,他們就讓我好好編,我跟他們說這是我受過的磨難。

我當時出院后是不需要再工作了,因為我拿到了美國的終身殘廢保險。看完那封信之后我流淚了,當即就把信撕掉了。我兒子當時很小,才九歲,他說:“爸,那很多很多錢呢!”我當時跟他說:“不能要這個!你爸不僅不能靠別人養活,而且還要養活別人。”這對他后期性格的形成影響很大。我兒子很剛強,很自立,我們根本就沒有管過他,他自己成長得很好。他本科在康奈爾大學學生物,在加州大學圣地亞哥分校讀腦神經生物學博士,現在在該校做博士后。他是很優秀的小伙子,他見證了我整個的過程,這是他生命的營養。

在這個九死一生的過程中,我的靈魂得到了一次提升,小時候的那些仇恨在這個過程當中全部被清洗掉了。

從那以后,我對生命有三個承諾。

第一個是不會再做壞事。我可以不做好事,但我絕不做壞事。我不能說我不犯錯誤,但我不會主動去犯錯誤,更不會報復、陷害、做偷搶之類的事情。

第二個就是同情。我早期對吸毒人員很不尊重,看不起他們。我從醫院出來之后,用了嗎啡,但要戒掉嗎啡的時候,那個痛苦很難控制。從那以后,我就對所有的吸毒人員有了重新的認識,他們是一群失落的人,不應該被歧視。我改變了很多這種以前的想法。

第三個就是尊重宗教。盡管出身不太好,但我一直努力向上。我學習好、聽話,反正在學校里頭,什么事情我都是努力去做。以前我對宗教是反對的,也沒工夫去學,帶有很大的偏見。從那以后我對宗教不評論,也不反對。

我在病床上痛不欲生的時候,醫院里很多醫護人員來探望我,他們以一種仰慕英雄的目光注視著我,表達他們的感激。因為我的導師告訴他們我是“合成紫杉醇抗癌藥的英雄”。

許多個深夜痛徹心扉的時刻,我需要嗎啡才可以挺過去。后來醫生告訴我,對燒傷病人的傷害70%來自于病人精神上的痛苦,30%才是傷痛引起的,因此,病人的休息和睡眠很關鍵。帶著這個信念,我積極配合治療,努力睡覺,恢復得很快,半年后基本上不需要用紗布了。

后來這家醫院里一旦遇到需要心理戰的人,他們就去跟那些人說:“曾經有個博士很厲害啊,人家很堅強,配合醫生的治療,恢復就很快啊,人家已經又回到實驗室工作了!什么叫博士啊,就是有夢想的人!”

我知道是醫院里的藥救了我的命。在醫院里,當我痛得又蹦又跳時,一看到護士拿著裝有嗎啡的針,還沒有給我打呢,我就開始安靜了,那個時候我才知道藥是多么重要。

多少次我安靜下來,內心都感慨這神奇的世界。上天啊,我該如何回報這救命之恩?忽然間我懂了,上天用這么艱難的方式,賦予了我一個偉大的夢想:去做藥的研發,以此去回報這世界的救命之恩。

我立志做藥,這個理念本身就是回報吧,選擇做藥救人,這是我生命的最高境界!于是,我選擇了放棄眼前已經讓我赫赫有名的領域,重新開始進入一個新領域,去哈佛組建自己的實驗室,開展化學生物學研究,開發藥物,拯救病痛中的人們。

離開哈佛,跟隨林建華回家

到了哈佛,我成為哈佛大學醫學院化學與細胞生物學研究所的研究員,率先開展了基于活性天然產物的結構多樣性導向的組合合成研究。很快實驗室就產生了一些抗癌和抗病毒藥物的先導化合物。后來華爾街的投資人來找我,說我做得不錯,大家很喜歡我,何大一(戴維何)愿意跟我一起開公司。我說好啊,但是我真對社會很不了解,我沒錢。他說我不用投錢。我說那怎么合作公司。他說他們出錢,我做。我說做贏了,行,做輸了,我拿什么賠?他說我不用賠。

我當時才意識到美國潛在的魅力,你可以靠能力去吸引資本。何大一聽說我不錯,各方面、人品都挺好的,然后他就說我們一塊做公司吧。我就跟他在紐約創建了抗病毒藥物研發公司,我也成為該公司的五位發起人之一。很幸運,我一直跟他干了八年多,我們倆很好。

到哈佛醫學院工作是我生命中莫大的幸運。在那里,我使用世界上最先進的儀器設備來從事科研工作,遇到了最優秀和最聰明的學生,見到了夢寐以求的科學大師并能親耳聆聽他們的演講。但隨著時間的推移,我開始漸漸感到孤獨。當時中美之間的知識產權糾紛帶給我許多無形的困惑和壓力。我一直在想,一個民族不強大,你在哪兒都一樣。我就跟尼克勞教授講我現在很不開心。

2001年,時任北大化學院院長、現任北大校長的林建華校長請來訪的尼克勞教授幫忙推薦做有機合成的年輕人回北大任職。尼克勞教授就推薦了我,他找我說:“你們中國的哈佛需要人,你愿意回去嗎?”林建華校長也問我:“你愿意回來?”我說:“我愿意!”他說:“為什么呢?”我說:“吃了這么多苦,就這么待在美國,不甘心。”所以我回來了,義無反顧。

我早期回來的時候,我跟何大一的公司每年給我的北大實驗室十萬美金,整整七年,支持我們實驗室運行。與何大一等人的接觸教會了我愛惜人才。我早期在北大的一些學生一拿到美國高校的錄取通知書之后,就經常不在實驗室工作了。為什么?他們說要去做家教,掙錢買機票,因為他們當中的一些人來自農村。我知道之后就說你們不用再掙錢了,我給你們買機票的錢。因此,一些早期學生的機票都是我買的。人生很多時候就是緣分。

回國后每天追劇、跑步是我的娛樂活動。追劇是因為沒過多的時間去接觸現實社會,希望通過看電視劇來學習新語言、新概念,增強與學生溝通的能力。我也喜歡帝王片,最近又看了《康熙王朝》和《武則天》,希望通過電視劇了解歷史。有趣的是在自己年齡的不同階段,看這些史劇的感受也不同,常常發現對歷史人物有全新的認識。《武則天》里面的一句歌詞我很喜歡:“回頭看是善是惡,還是千古的迷惑。”

北大深圳,筑夢的地方

回來之后我就到深圳建設北京大學深圳研究生院,早期跟林建華一起戴著安全帽建校區,和吳云東院士、鄧宏魁等一起開始了創業一樣的生涯。我們建了一個化學生物學實驗室,后來變成學院,現在又變成國家重點實驗室,一步一步地推進。事實上這是筑夢的過程,也是必然的結果。

我尊重海聞,尊重吳云東,他們都是有夢的人,不是機會主義者。我骨子里頭也是天生的愛國主義者。

我很認同一句話——跟國家和民族一起爬坡。我當時覺得國家沒錢,就像我們家很窮,但是“兒不嫌母丑,狗不嫌家貧”。回國參加建設,是我們這代知識分子無比重要的責任,也是無上的榮光。

深圳真的很好,早晨醒來之后吃飯,然后就到辦公室,中午太太就做好飯了,吃完了休息一會,一直工作到晚上七八點鐘,然后回家吃飯。深圳給我一種很像加州的感覺,沒有那種地域的文化,大家都很平等。從辦事效率來看,深圳在中國是最好的,它沒有官氣,你能明顯感覺到,官員是跟你同步的,真是跟你同甘苦,很多事情讓人很感動。

北大深圳是學者筑夢的地方。今天我們擁有了“省部共建腫瘤化學基因組國家重點實驗室”,深圳唯一從事基礎研究的國家重點實驗室。我很感謝林建華、海聞和吳云東對我的支持和鼓勵。我們的夢想是做出中國第一原創新藥,一個偉大的民族不能老借助世界的文明來發展自己,中國要對人類做貢獻。這個夢能不能實現我不知道,因為做藥事實上是一個建立在科學上的機遇,你就算再努力,有些時候你未必有這個幸運。做藥的過程是個統計學,人多了,總會有人有好運。

好多人都說,你怎么每天都是這么激情滿懷的?我就說因為周圍的人讓你不得不充滿激情,他們給你永遠品味不完的精神食糧。我要再提一下我的好朋友,也是早期創建我們新藥研發平臺的著名生物學家鄧宏魁,他是個angel(天使),為科學而生,在自己世界里活著。我的人生很幸運,一路走來讓我結識了許許多多值得為他們驕傲的人。事實上,我只是一個很普通的人,通過與這些杰出的人士結識,我的人生品位確實提高了很多很多。

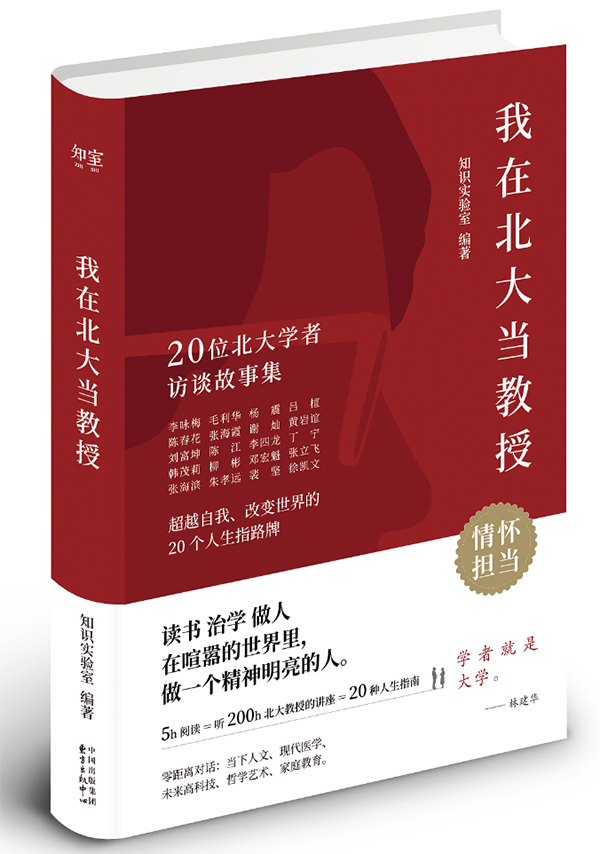

(本文選自《我在北大當教授》,知識實驗室編著,東方出版中心出版,標題為編者所加,原題:“赤子的驕傲”)

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn