- 首頁

- 資訊

廈門大學謝素原院士/張前炎團隊雜五重[n]螺烯研究進展

來源:廈門大學 2022-07-04

導讀:近日,廈門大學謝素原院士/張前炎副教授團隊在雜五重[n]螺烯的合成及其性質研究方向取得重要進展,系列成果以“Nitrogen-Embedded Quintuple [7]Helicene: A Helicene?Azacorannulene Hybrid with Strong Near-Infrared Fluorescence”和“Sulfur-Doped Quintuple [9]helicene with Azacorannulene as Core”為題分別發(fā)表在J. Am. Chem. Soc. 2022, DOI: 10.1021/jacs.2c00794和Angew. Chem. Int. Ed. 2022, DOI: 10.1002/anie.202204334,張前炎副教授為論文唯一通訊作者。

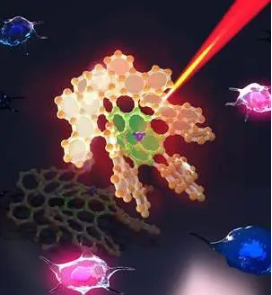

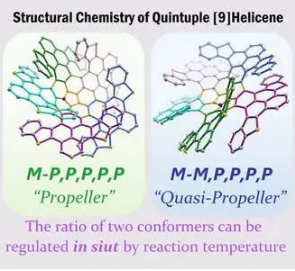

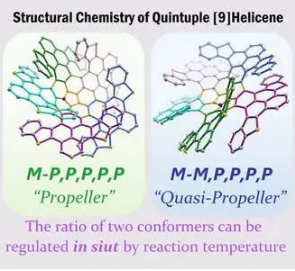

螺烯是由多個芳香環(huán)或芳香雜環(huán)鄰位稠合而成具有螺旋結構的多環(huán)芳烴分子,因其獨特的扭曲結構而展現出獨特的手性光學性質,比如具有較強的旋光度、圓二色性和圓偏振發(fā)光。因此,其在有機電子學、不對稱催化、分子機器和生物應用方面具有廣闊的應用前景。相較于單重螺烯,多重螺烯因具有更加扭曲的結構展現出更優(yōu)異的光物理和電化學性質,是研究手性納米石墨烯的理想模型。近年來,不少具有螺旋槳狀的多重螺烯被成功合成,大大推動了多重螺烯領域的研究,但合成得到的多重螺烯分子普遍存在近紅外熒光發(fā)射弱的問題。團隊基于前期通過對巴基碗的π-體系拓展策略合成“富勒手”分子和碳納米錐分子的研究基礎(Nat. Commun. 2019. 10, 485; Sci. Adv. 2019; 5 : eaaw0982),針對多重螺烯分子的近紅外熒光發(fā)射偏弱的問題,選取光物理性質優(yōu)異的氮雜巴基碗作為起始原料,通過3步有機反應成功合成了以氮雜巴基碗為新內核的氮雜五重[7]螺烯分子(N-Q7H)。X-射線單晶結構表明,N-Q7H呈現出螺旋槳狀的拓撲結構,由2個氮雜[7]螺烯、3個碳[7]螺烯和一個氮雜巴基碗內核構成。N-Q7H展現出從紫外到近紅外的全光譜吸收和強的近紅外熒光(熒光量子產率達到28%)。理論計算研究表明,N-Q7H優(yōu)異的光物理性質主要源于螺烯與氮雜巴基碗雜化后打破了電子結構對稱性,使得HOMO?LUMO軌道以及基態(tài)到激發(fā)態(tài)的躍遷變得允許,并伴隨著輻射衰減的增加。考慮到N-Q7H因高度扭曲螺旋結構在極性溶劑中表現出良好的分散性以及高的熒光量子產率,團隊對N-Q7H的細胞成像進行了研究,發(fā)現N-Q7H具有良好的細胞穿透性和生物相容性,在633 nm激光照射下,經N-Q7H處理的HeLa細胞產生明亮的近紅外熒光,拓展了多重[n]螺烯在生物成像方面的應用。 多重螺烯通常存在多種不同的穩(wěn)定構象,但是隨著多重[n]螺烯的重數和螺數n值的增大,合成的挑戰(zhàn)性亦隨之增大。迄今為止,雜多重[9]螺烯的合成及其多種不同構象的研究仍屬空白。前一個工作合成得到的氮雜五重[7]螺烯其螺數7恰好和報道的記錄持平,針對能否將雜多重[n]螺烯的螺數n值擴大,以及如何提高其構象異構體個數的問題,團隊采取了硫原子摻雜的研究策略,通過與前一個工作類似的3步有機反應實現了硫、氮原子共摻雜的五重[9]螺烯(SNQ9H)的合成。SNQ9H不僅代表了螺數最高的雜多重螺烯,而且還包含兩個穩(wěn)定的構象異構體(SNQ9H-1和SNQ9H-2),更有趣的是,通過改變反應溫度可以實現兩個構象異構體的比例調控。低溫有利于SNQ9H-1的生成,高溫有利于SNQ9H-2的生成,這為多重螺烯的不同構象的調控提供了一種新方法。理論計算表明,同時生成兩種不同構象異構體主要由反應動力學控制,而硫原子摻雜也是能同時獲得兩種構象的原因之一。X-射線單晶結構證實了SNQ9H-1和SNQ9H-2分別呈現螺旋槳和準螺旋槳的拓撲結構以及M-P,P,P,P,P 和M-M,P,P,P,P構象。由于中心氮雜巴基碗碗深的不同,其bowl-to-bowl的翻轉能分別為16.7和10.3 Kcal/mol,分別表現出類似sumanene和corannulene的動力學行為。SNQ9H-1和SNQ9H-2的甲苯溶液均為綠色,二者均呈現出從紫外到近紅外的全光譜吸收,以及較強的近紅外熒光(熒光量子產率分別為14%和11%)。SNQ9H-1的吸收光譜和熒光光譜較SNQ9H-2均出現紅移。理論計算表明,二者在光物理性質上的差異主要歸因為構象的不同導致其HOMO軌道能級的不同。借助手性高效液相色譜,均能實現兩者的手性拆分。兩個分子的化學氧化實驗表明,SNQ9H-1較SNQ9H-2更容易氧化,這與其內核巴基碗的深度不同有關。系列工作在廈門大學鄭蘭蓀院士、謝素原院士、顏曉梅教授、鄧順柳教授和張前炎副教授的指導下,合成和表征工作由博士研究生巫殷福(第一作者)完成,理論計算和細胞成像分別由博士生營思維和博士生蘇麗云完成。該系列工作主要得到了國家自然科學基金(91961113、21721001、92061204、21827801、92061000、21901217、21934004、21771152)的支持。論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.2c00794 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202204334

多重螺烯通常存在多種不同的穩(wěn)定構象,但是隨著多重[n]螺烯的重數和螺數n值的增大,合成的挑戰(zhàn)性亦隨之增大。迄今為止,雜多重[9]螺烯的合成及其多種不同構象的研究仍屬空白。前一個工作合成得到的氮雜五重[7]螺烯其螺數7恰好和報道的記錄持平,針對能否將雜多重[n]螺烯的螺數n值擴大,以及如何提高其構象異構體個數的問題,團隊采取了硫原子摻雜的研究策略,通過與前一個工作類似的3步有機反應實現了硫、氮原子共摻雜的五重[9]螺烯(SNQ9H)的合成。SNQ9H不僅代表了螺數最高的雜多重螺烯,而且還包含兩個穩(wěn)定的構象異構體(SNQ9H-1和SNQ9H-2),更有趣的是,通過改變反應溫度可以實現兩個構象異構體的比例調控。低溫有利于SNQ9H-1的生成,高溫有利于SNQ9H-2的生成,這為多重螺烯的不同構象的調控提供了一種新方法。理論計算表明,同時生成兩種不同構象異構體主要由反應動力學控制,而硫原子摻雜也是能同時獲得兩種構象的原因之一。X-射線單晶結構證實了SNQ9H-1和SNQ9H-2分別呈現螺旋槳和準螺旋槳的拓撲結構以及M-P,P,P,P,P 和M-M,P,P,P,P構象。由于中心氮雜巴基碗碗深的不同,其bowl-to-bowl的翻轉能分別為16.7和10.3 Kcal/mol,分別表現出類似sumanene和corannulene的動力學行為。SNQ9H-1和SNQ9H-2的甲苯溶液均為綠色,二者均呈現出從紫外到近紅外的全光譜吸收,以及較強的近紅外熒光(熒光量子產率分別為14%和11%)。SNQ9H-1的吸收光譜和熒光光譜較SNQ9H-2均出現紅移。理論計算表明,二者在光物理性質上的差異主要歸因為構象的不同導致其HOMO軌道能級的不同。借助手性高效液相色譜,均能實現兩者的手性拆分。兩個分子的化學氧化實驗表明,SNQ9H-1較SNQ9H-2更容易氧化,這與其內核巴基碗的深度不同有關。系列工作在廈門大學鄭蘭蓀院士、謝素原院士、顏曉梅教授、鄧順柳教授和張前炎副教授的指導下,合成和表征工作由博士研究生巫殷福(第一作者)完成,理論計算和細胞成像分別由博士生營思維和博士生蘇麗云完成。該系列工作主要得到了國家自然科學基金(91961113、21721001、92061204、21827801、92061000、21901217、21934004、21771152)的支持。論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.2c00794 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202204334

聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn