二氧化碳等溫室氣體排放量逐年增多是引起全球氣候變暖最主要的因素之一,因此有效減排和綜合利用二氧化碳具有重要的戰略與現實意義。將二氧化碳直接轉化為高附加值的化學品長期以來是催化領域中一大挑戰,而從分子水平深入了解二氧化碳還原過程對于提高其轉化率和選擇性極其關鍵。盡管現今已發展了許多光譜學方法和理論計算模型用于二氧化碳轉化過程的研究,但是仍然缺乏充足的實驗證據來闡述其反應機理,從而限制了二氧化碳轉化效率的提高。

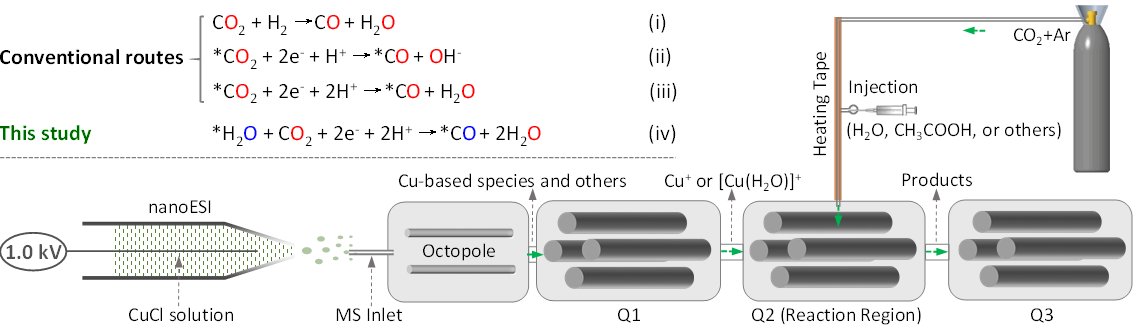

近日,西安石油大學化學化工學院張智平教授團隊在二氧化碳還原反應機理研究方面取得了重要進展,相關工作發表在《自然-通訊》(Nat. Commun.2022, 13, 2577)。本工作中,研究人員通過對商品儀器的改造,巧妙地將三重四極質譜儀第一級四極桿作為特定催化劑離子的實時分離器、第二級四極桿作為二氧化碳還原過程的微反應器、第三級四極桿將反應涉及的中間體和產物在線傳遞到檢測器中,采用同位素標記化合物作為反應的示蹤劑,通過對質譜儀氣路系統的特殊設計,直接將常壓電離源電離的催化劑銅離子及其配合物離子分離出來與二氧化碳氣體在線相互作用,通過對各種實驗條件下反應中間體及產物的在線捕獲及同位素對比實驗,詳細闡釋了二氧化碳還原為一氧化碳的反應機理。

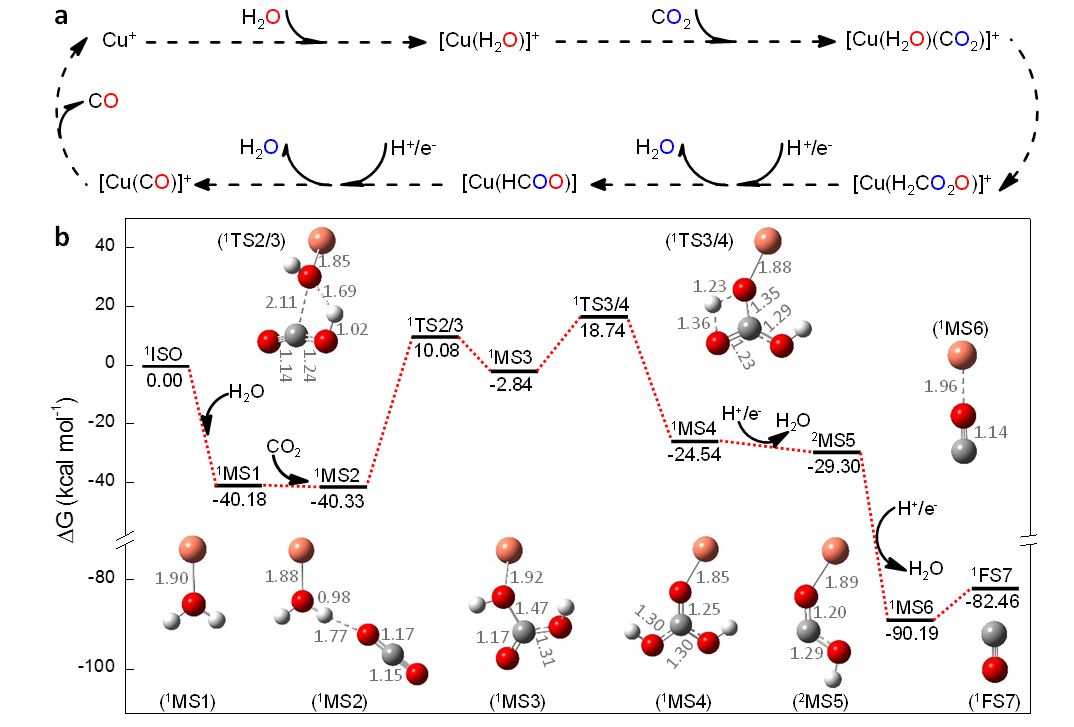

按照傳統觀點,二氧化碳還原轉化為一氧化碳中的O原子來自二氧化碳。該研究中,科研人員發現還原反應生成一氧化碳中的O原子來自反應體系催化劑表面的配位水分子,而非二氧化碳本身。該結論不僅適用于質在線反應過程,也適用于實際二氧化碳的電催化還原反應和工業化水煤氣逆反應過程,說明該發現具有一定的普適性。同時發現相比于金屬催化劑Cu+,當[Cu(H2O)]+作為催化劑時,二氧化碳還原為一氧化碳的反應效率可提高兩個數量級。為了深入探究該反應過程,科研人員通過改造質譜儀對反應中間體的捕獲、同位素對比實驗和密度泛函理論的計算,詳細闡述了二氧化碳在[Cu(H2O)]+催化作用下生成一氧化碳的機制。該工作不僅為深入闡述二氧化碳還原機理提供了方法學基礎,也為詳細了解水在二氧化碳還原過程中的作用提供了著眼點。

相關研究成果以“Water Coordinated on Cu(I)-based Catalysts Is the Oxygen Source in CO2Reduction to CO”為題,發表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。該工作的共同第一作者是西安石油大學鄭亞君副教授、碩士研究生姚何丹和南京工業大學碩士研究生狄銳楠,西安石油大學張智平教授、南京工業大學王強教授和華南理工大學楊光星博士為共同通訊作者。以上工作得到了國家自然科學基金、陜西省杰出青年基金、陜西高校青年創新團隊等項目的資助。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-30289-5

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn